この水曜日に特別支援学級の研究授業が行われました

県では各学校を対象に「特別支援教育」に関する研修会を実施しています

川永では県教委の方が来校して4月15日に行っています

今回の研究授業を機にそのときの資料を再び使った次第

そしてそのあと生活指導主任を中心にした研修会を実施しました

(生徒指導主任とも言いますが和歌山市内の小学校では生活指導です)

これまでの経験と勘で指導していくのは過去のもの

若い教員が増える中,こういった資料を使って計画的に研修していくことが大切

バレーボールはK中学校が会場

毎週金曜日にずっと練習を行っていたとのこと 他の小学校との練習試合もしたと聞いています

とにかくこれまでの練習の成果と試合に対する執念はこれで一目瞭然

2部PTAソフトボール・バレーボール大会が昨日ありました

例年は夏ですが今年は涼しく,これこそスポーツの秋!というお天気

ソフトの会場のK小学校にはやはり国体の花と-

-それからなぜか懐かしいポストがありました

わが川永チームと対戦相手です

迫力ある戦い!

心配された雨も上がり,5年生が稲刈りに行ってきました

井上さんとJAの方が刈り方を教えてくれます

刈り方よりも大事なのはくくり方とのこと

いざ稲刈り開始!

みんなでよってたかって-

-これだけになりました

稲刈りは午前中に無事終了

5・6年生がわかやま国体に行ってきました

バスに乗って会場に行き,いすに座れば気分は↑

高校生が応援の仕方やマナーを教えてくれます

貴重な体験ができました

写真だけでは会場の雰囲気は伝わらないのでこちらをどうぞ

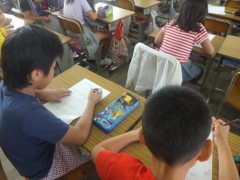

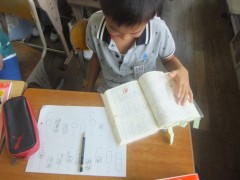

今朝の川永タイムの様子です

≪5年生≫

≪2年生≫

≪3年生≫ に行くと漢字のプリントに取り組んでいました

「この字,習ってない・・」「わからない・・」という声がちらほら

教室を見渡すと-

-知らない間に何人かが国語辞典で調べて書いていました

日ごろから使っているからこうなるのでしょう

学校のまわりの田んぼの様子

子どもと外に出たときに撮ってきました

大きな災害もなくこうして無事に稲刈りができることに感謝しなければなりません

と,わかった風なことを言っていますが,それは経験しているものだけが感じることかもしれませんね

遠くに見えるたくさんのクレーンは高速道路の工事のもの

早生(わせ)や晩生(おくて)によって稲穂の色がちがいます

校区内の保育園の子どもたちが稲刈りに行くとのこと

いいお天気でよかったですね

おっと黄色の彼岸花を発見

彼岸花はどれひとつとして自然に増えたものはないとのこと

すべて人の手で植えられ増やされたと聞きましたが・・ 本当でしょうか

今年の秋は秋らしく涼しくていいですね ただし雨は多いですが

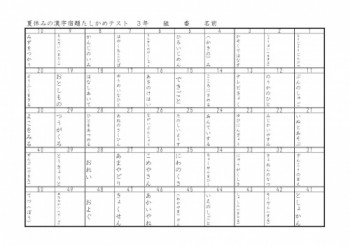

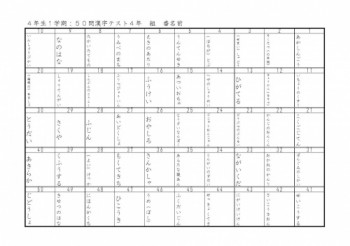

わたくしMから3年と4年のみなさんへの贈り物

『夏休みの宿題 たしかめテスト』をつくったのでしてもらいましょう

これは3年生の漢字50問で-

これが4年生の漢字

もちろん1学期の漢字ドリルから出ています

4年生はおまけで(こんなおまけはいらない?)計算ドリル50問もあるのでよろしく

結果が楽しみなのはわたくしだけ?

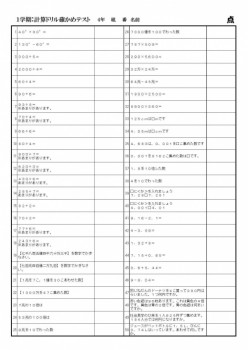

もうそんな季節になりましたか・・

というのは卒業写真 今日はクラブの撮影でした

もちろん写真屋さんの許可はとっています

笑顔の子,緊張の面持ちの子と様々です

それは担当の職員も同じですね

写真撮影をしているのを撮るは初めて

おもしろいアングルです

卒業式はけっこう先のように思いますが,意外とあっという間かもしれません

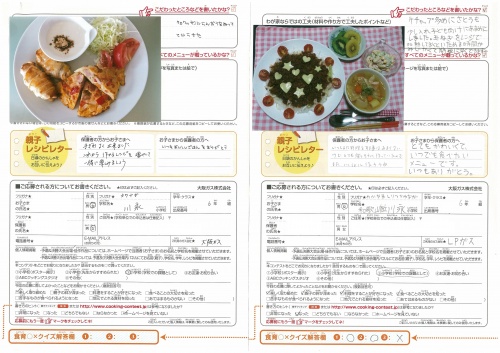

誤字ではありません

食育の秋です お弁当コレクションに続く食育の話

夏休みの宿題だった『全国親子クッキングコンテスト』から4点紹介

味覚や好み,食べ物へのイメージや関心度は子どものころに決まると聞いたことがあります

ファストフード店や回転ずし店などの子どもをターゲットにした戦略に納得してしまいます-

-って,このことは前に学校便りに載せましたね