今日は11月最後の日曜日 川永小学校の日曜参観です

これは6年生 もちろん修学旅行に関するもの

体育館では書写の作品を掲示

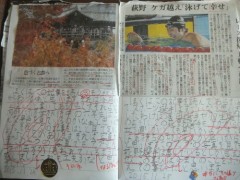

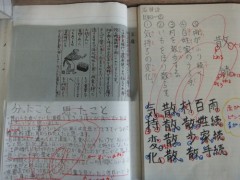

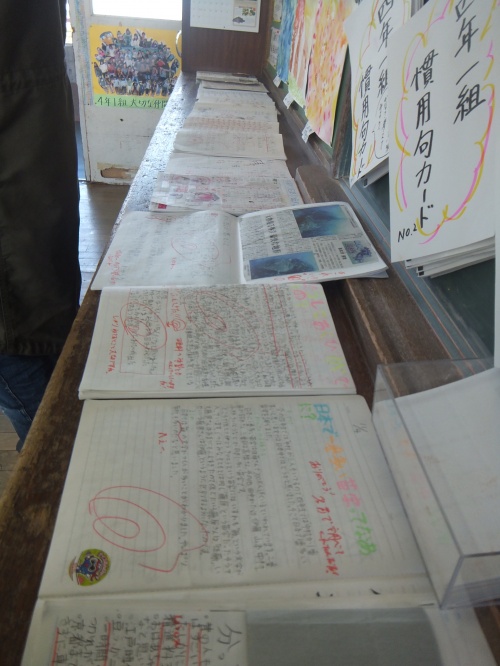

4年生の教室の後ろには自由学習ノートが並べられていました

このパターンはあまり見かけませんね 担任のアイデアに拍手

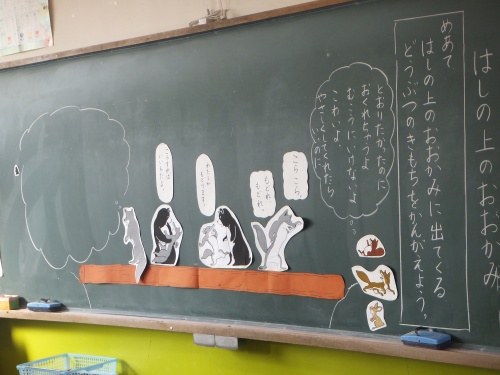

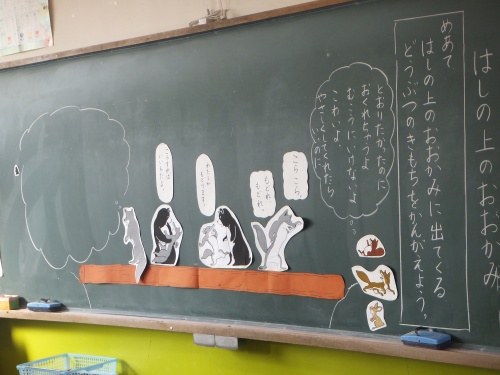

1年生の道徳の授業です

これが2組で-

-これが1組

それぞれ担任の工夫がわかります

2時間続きの参観で,もっと言えば朝のそうじの時間から来校してもらっています

1時間目は人権や道徳に関する内容で,2時間目は4教科の授業となっていました

雨が降らなくて何より

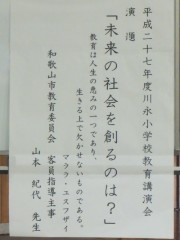

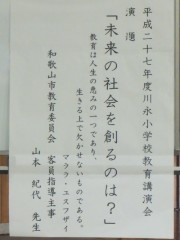

教育講演会では,山本紀代(のりよ)先生にご講演をお願いしました

お願いして本当によかったと思う内容でした

山本先生,どうもありがとうございました

ジュニア駅伝選考会

2回目は紀三井寺 S君が行ってきてくれました

金曜日は急に寒くなった日でしたね

おっとなつかしい顔が・・M君です 今は市教育委員会にいます

しかし夜の競技場は雰囲気ありますね この前まで国体で使っていただけにきれいですし

おまけに子どもらはひさしぶりにM君と会えたし

職員のH君とHさんが撮ってきた写真です

顔がはっきりわかるのを除いたベストショットを掲載

カレンダーや絵ハガキのような建物の写真はありませんので・・

これはH君の

そしてこれはHさんの

(ちなみに前を歩く二人は関係なし)

錦秋?晩秋?初冬?の京都はいかがでしたか

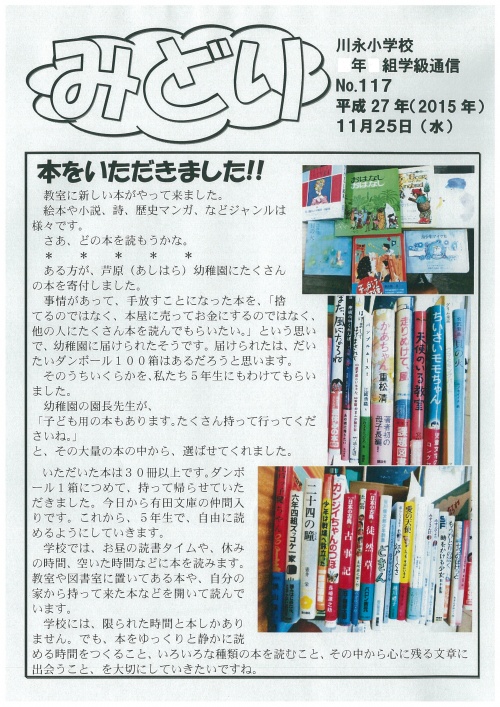

A君は市教育研究所のI先生の紹介で本をいただいてきたとのこと

もともと彼は読書好きであると聞いています

今日の朝の会にちょっと彼のクラスにおじゃますると,ロッカーや机の中に本が入っている子がけっこういたような・・

彼はその背中で子どもたちに教えているのかもしれません

22日(日)にジュニア駅伝の選考会がありました

和歌山市の代表を決めるために各小学校より希望者が参加

もちろん川永からも出ています

市教委のT先生(川永のみなさんはご存知の)から説明があって-

-準備運動

そして男子からスタートです

次は女子の番

日曜の朝,それも1000mを希望して出るなんて・・

参加した全員に金メダルをあげたい気分ですね

今回は1回目の選考会でした

先週の金曜日に感謝集会が行われました

日頃からお世話になっている地域の方々へ,感謝の気持ちを込めて歌や踊りを披露します

招待した来賓の方が約30名で保護者の方が約70名 ちょっとした参観日のようですね

主催は児童会 なので開会から最後のお礼まで児童会が進行

お客さんが多かったので緊張したかも・・

開放月間も終盤となってきました

川永地区のお食事会に2年生と4年生が出演

会場に入るまではそんなことはなかったのですが・・

いざ始まるとけっこう緊張していたようです

出席者からは,「この子たちの歌声を聴くと,この川永地区の未来は明るいと感じた」 とのおほめの言葉をいただきました

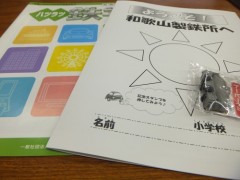

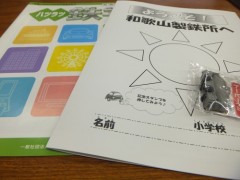

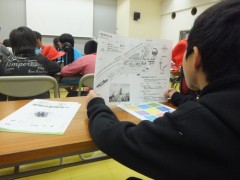

「新日鐵住金 和歌山製鉄所」に5年生と一緒に行ってきました

工場内は秘密のかたまりなので当然撮影禁止

バスは無料 向こうで用意してくれました

和歌山製鉄所に関しては自分自身けっこう思い入れがあります

今から45年前と25年前とそして今と,工場の移り変わりを目にしてきたからでしょうか

45年前(よく考えるとかなり昔ですな)は自身が小学生の頃で,25年前は担任として見学してきました

感じたこと思ったこと,考えたことをつらつらと-

-工場内で働く人の数が少なくなっているような気が・・ 子どもの頃の工場内は,もっと人を目にした気が

45年間は確か高炉がいっぱい稼働していて,工場内をトーピードカーがバンバン線路を走ってた 25年前は止まっている高炉があって,今はまた新しいのがあった

シームレスパイプは昔は当然,作っていなかった 今は主力製品でその技術は世界一!?

朝出て昼までに帰ってこられるのは,和歌山市内の小学校の特権 遠くからだとそれこそお弁当・おやつ持参の一日行事ですので

機能美という言葉がありますが工場はその最たるものでしょう そしてそこで働く人の服装や動いている車も同様です

昔から綺麗なものや華やかなものよりも機能美に引かれることが多かったですね なので今日の見学はわくわくもの

時代とともに和歌山工場の様子も変わっていきます

20年先はどんなになっているのでしょうか