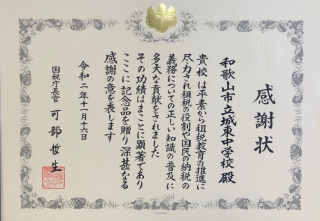

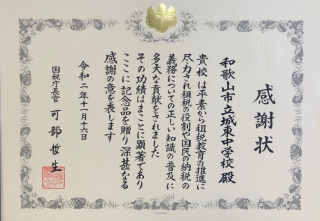

今年度の納税表彰において、国税庁長官から感謝状をいただきました。

本校は、和歌山税務署から租税教育モデル校の委嘱を受け、税の作文や租税教室など租税教育の推進に取り組んでいます。今回の表彰については、卒業生や歴代教員からけ受け継いだ取組を継続し充実させてきたことが、評価されたのだと思います。

中学生は、財政や租税について主に3年生社会科で学びます。税の役割や納税の義務について学ぶとともに、様々な課題を解決し、よりよい社会を実現しようと主体的に取り組む態度を身に付けていきます。

私たちの暮らしや社会を支える税。 本校の目標「自分を大切にし、人を大切にする」ことにも繋がりますね。

11月18日(水)、第2回進路説明会を実施しました。

2学期の大きな行事も終わり、卒業、進路に向けて、中学校生活を仕上げていく時期となりました。

私の頃は、就職して社会に出る仲間も珍しくありませんでしたが、今は、進学する生徒がほとんどです。

進路先によって手続きや選考方法等が異なるので、注意して準備することが必要です。疑問や相談があれば、遠慮なく教員にお伝えください。早い目に対応しておくと安心です。

生徒のみなさんは、まず健康管理に気を付けることが一番です。適切な睡眠・バランスのとれた食事・適度な運動を心がけ、感染症対策も気を抜かずに行いましょう。

次に、残りの時間を考えながら、いつ何があるか、いつまでに何をするかの見通しを持って、一つ一つ確実に勉強や準備を進めていきましょう。そうすれば、あせりや不安に追いかけられることもなくなります。

各自が自分の力を発揮し、笑顔で本校を巣立ってくれることを期待しています。

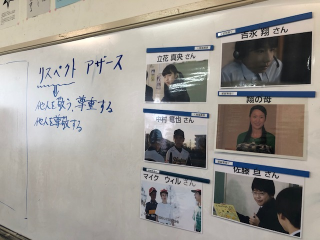

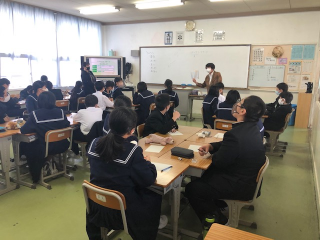

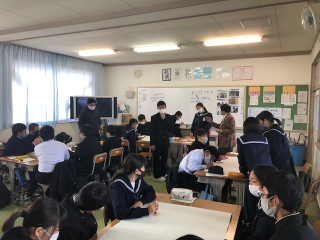

11月9日(月)、1年生を対象に人権教室を実施しました。

教材は、第32回(平成24年度)全国中学生人権作文コンテストで法務大臣賞を受賞した作品「リスペクト アザース」をもとにドラマ化されたビデオです。主人公の中学生が、他者の気持ちや考え方を比較しながら、「人権」についての理解を深めていった過程を描いています。講師は、元中学校長の野間先生です。

自分たちと同じ中学生の作文がもとになっていることや、学校の目標である「自分を大切にし、人を大切にする」によく通じるテーマであることもあって、とても学習しやすかったと思います。生徒たちは、お互いに意見を出し合いながら、それぞれ自分の考えを深めていました。

今日の訓練にあわせて、校長から生徒に話をしました。

201105 避難行動訓練の話

この機会に、各家庭でも防災について話し合っていただければ幸いです。

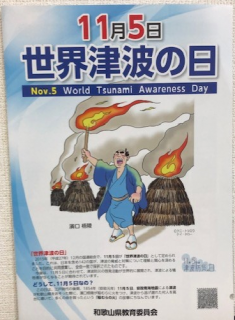

11月5日(木)10:00、J-ALERT(Jアラート、全国瞬時警報システム)による地震速報の訓練放送がありました。本校でもこれにあわせて避難行動をとる訓練を行いました。

警報音が聞こえるやいなや、机の下などに入って身体を守る行動をとったり、教室のドアを開けて逃げ道を確保したりしました。体の大きくなった中学生も、すばやく身を縮めて、安全を確保していました。

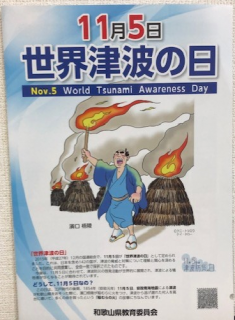

(以下は、和歌山県教育委員会発行の「わかやまなんでも帳」とリーフレット「11月5日世界津波の日」を参考にしました)

1854年11月5日、安政南海地震による津波が和歌山県をおそいました。紀州広村(現在の和歌山県広川町)の濱口悟陵は、夜になって避難する方向を見失った村人のために、道端に置かれていた稲むら(収穫後の稲わら)に火を投じ、村人を高台に導いて、多くの命を救いました。

この故事は「稲むらの火」として知られており、これにちなんで、11月5日は、2011年に我が国で「津波防災の日」に、2015年に国際連合で「世界津波の日」に定められました。

また、2018年には、『「百世の安堵」~津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産~』が日本遺産に認定されたほか、世界各国の高校生を招いて『「世界津波の日」2018高校生サミット in 和歌山』が開催されました。

広川町には「稲むらの火の館」がありますから、一度訪れてみてください。

10月22日(木)23日(金)、3年生が修学旅行に行きました。

コロナ禍の中、行先を県内に、日程を1泊2日に変更しての実施です。(本校では、例年、長崎・福岡方面へ2泊3日で行っています)

マスク着用や手指消毒を徹底し、会話は控え目に、バスも増便するなどの感染症対策を講じての旅行でしたが、生徒もよく行動をわきまえて、楽しく行ってくることができました。

故郷和歌山の良いところ、知らなかったことを学べたと思います。

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

(1日目)学校~潮岬(昼食)~太地町くじらの博物館~那智の滝・熊野那智大社~橋杭岩~ホテル

(2日目)ホテル~日本とトルコの友好の歴史・樫野崎ガイドツアー~串本海中公園(昼食)~とれとれ市場~学校

本州最南端潮岬でお弁当

本州最南端潮岬でお弁当

太地町のくじらの博物館

太地町のくじらの博物館

大きなクジラがハイジャンプ

大きなクジラがハイジャンプ

那智の滝、落差133m

那智の滝、落差133m

“八咫烏(やたからす)”の烏石もあります

“八咫烏(やたからす)”の烏石もあります

熊野那智大社の鯉たち

熊野那智大社の鯉たち

橋杭岩で磯遊び

橋杭岩で磯遊び

宿泊はホテル&リゾーツ和歌山 串本(ホテルWebページから)

宿泊はホテル&リゾーツ和歌山 串本(ホテルWebページから)

日本とトルコの友好の歴史・樫野崎ガイドツアーに参加

日本とトルコの友好の歴史・樫野崎ガイドツアーに参加

1890年エルトゥールル号の海難事件

1890年エルトゥールル号の海難事件

慰霊碑

慰霊碑

串本海中公園水族館の魚たち

串本海中公園水族館の魚たち

串本海中公園のウミガメたち

串本海中公園のウミガメたち

とれとれ市場でお買い物

とれとれ市場でお買い物

お世話になったバス

お世話になったバス

9月末から2人の和歌山大学生が本校で教育実習を行っています。和歌山大学と和歌山市の連携の一環として、市立学校でも実習生を受け入れているのです。

今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実習2週間前からの行動制限など慎重な対策をとった上での実施です。

本校には保健体育科と英語科の実習生が来ており、すでに授業をしてもらっていますが、2人ともしっかりと準備をして頑張ってくれています。

私自身も教育実習の際、1時間の授業のために何時間も準備をし、とても緊張して生徒の前に立ったことを思い出します。自分の授業を録音したり(当時はビデオが普及していませんでした)、指導してくださる先生や実習仲間から感想や意見をもらったりして振り返ってみると、反省点ばかりで、生徒に迷惑をかけないよう「次こそは」と一層力が入ったものでした。

実習中の経験は後の自分にストレートにかえってきますから、1時間1時間がとても貴重です。ふたりとも、本校での経験を活かして、すてきな先生になってくれるよう応援しています。

(現在、全国的に教員の確保が大きな課題となっています。子供たちの成長に関われる素晴らしい職業ですので、多くの優秀な若者に教職を目指してもらいたいものです。)