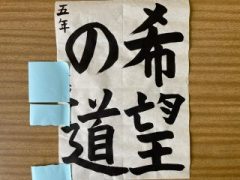

5年生になると、家庭科の授業が始まります。今は裁縫の授業です。練習用の布に「なみ縫い」や「返し縫い」、「玉止め」などを挑戦しています。危なっかしい手つきですが、みんな真剣に取り組んでいます。目標はフエルトで作る小物類です。

5年生になると、家庭科の授業が始まります。今は裁縫の授業です。練習用の布に「なみ縫い」や「返し縫い」、「玉止め」などを挑戦しています。危なっかしい手つきですが、みんな真剣に取り組んでいます。目標はフエルトで作る小物類です。

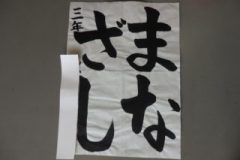

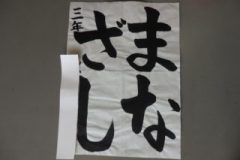

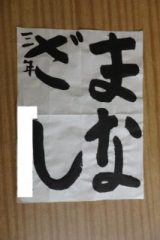

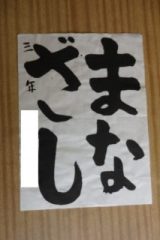

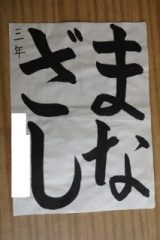

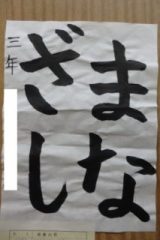

今年度第1回目の研究授業が行われました。

1年2組の国語の授業「とん こと とん」です。

1年2組のみんなは、床を「とん こと とん」としたねずみさんの気持ちを想像して、そのあと何と言ったかをしっかり考えられていました。そして、ねずみさんのお面をかぶって、実際に「とん こと とん」をして、自分で考えたことを発表していました。いろんな意見がたくさん出ていました。入学してまだ2か月なのに、「○〇ちゃんと同じで、」や「ちょっとちがって」などおともだちの意見に関連させられていました。また、 発表しているおともだちのほうを静かにみて、じっくり聞いてあげていました。

発表しているおともだちのほうを静かにみて、じっくり聞いてあげていました。

授業を見に来てくれた先生たちも、1年生のはじめなのに、学習する姿勢ができていて、びっくりしていました。柔らかく認め合えるクラスの雰囲気がとても気持ちよかったです。