ろうかにおいしそうなにおいがただよっています。

においのもとをたどってみると・・・・・

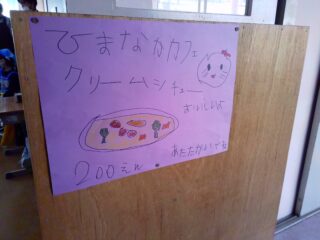

ひまなかカフェのかんばんが。

なになに、「クリームシチューおいしいよ」

って、かいてる。

たべるところもよういされていて、

てんいんさんに「こちらへどうぞ」とこえをかけてもらいました。

おいしそうなクリームシチュー。

においのもとは、これだったのね。

さむいきせつにぴったりのメニューで、

とてもおいしかったし、からだがあたたまりました。

ろうかにおいしそうなにおいがただよっています。

においのもとをたどってみると・・・・・

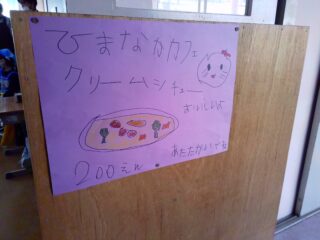

ひまなかカフェのかんばんが。

なになに、「クリームシチューおいしいよ」

って、かいてる。

たべるところもよういされていて、

てんいんさんに「こちらへどうぞ」とこえをかけてもらいました。

おいしそうなクリームシチュー。

においのもとは、これだったのね。

さむいきせつにぴったりのメニューで、

とてもおいしかったし、からだがあたたまりました。

6年生の教室をのぞくと、ちょうど理科の授業。

6年生の教室をのぞくと、ちょうど理科の授業。

中学年からは、音楽、家庭、理科を担任のと違う先生と学習するようになります。

さすが6年生。話声一つ聞こえません。

6年生が教室で学習するのも今日を合わせて33日。

3月17日の卒業式がぐっと近づいてきました。

学習に遊びに残り少ない小学校生活を大切に過ごしてほしいものです。

4年生が海南市黒江にある、紀州漆器伝統産業会館「うるわし館」に行きました。

4年生が海南市黒江にある、紀州漆器伝統産業会館「うるわし館」に行きました。

ここでは、黒江の伝統産業である、紀州漆器の歴史や製造工程を学ぶことができます。

その一環として、蒔絵体験をしてきました。

自分で色付けしたものは1点もの。

みんな大事にカバンに入れて持って帰りました。

昨日、収穫してきた大根とブロッコリーをおいしく調理していただくため、JAから6人の先生が来てくれました。メニューは「大根のみそ汁」と「塩ゆでブロッコリー」。

大根はいちょうぎり、ブロッコリーは小房に分けて用意します。

大根は油揚げと合わせてだし汁で、ブロッコリーは塩ゆでします。

「ブロッコリーってお湯の中に入れると色変わるんや」

大根のなべには味噌をいれ、ブロッコリーはなべから取り出し、冷ましました。

グループのみんながそろったら、「いただきます!」

自分で作った野菜はおいしいね。

正門の横の広場で育てていた大根の収穫時期が来ました。

袋からは葉しか出ていないように見えるので、大根がどの程度大きくなっているかわからないのが、つらいところ。

「だれがどれを抜く?」とグループで相談しながら、順に引き抜きました。

結果は写真の通り。これらを明日、調理していただきます。

音楽室からなにやらいろんな音が聞こえてくるのでのぞいてみました。

合そうのれん習中。

木きんだけでなく、ほかにも、鉄きん、タンバリン、オルガン、ピアノ、そしてたくさんのリコーダーの音。

まだパートでれん習しているだんかいだったんですね。

みんなでいっしょにえんそうできるまでもう少し。きれいな音をきかせてね。

南館の階段を上がって2階に行くと、

南館の階段を上がって2階に行くと、

な、なに?

なんか、ぶらさがってるやん。

進む廊下の先を見ると、

いろんな生き物が見えてきました。

これは、3年生が秋の遠足で行った海遊館の生き物を、

自分たちで再現したもの。

大きさや色、形を調べ、自分たちで作っていきました。

「先生、まだとちゅうやで。」と言われ、案内されるがまま教室に入ってみると、

見たことのある生き物が・・・。

完成までもう少し。多くの人に見てもらいたいね。

運動場から「トラーイ」という声と笛の音が聞こえてきました。

運動場から「トラーイ」という声と笛の音が聞こえてきました。

4年生で、タグラグビーの学習。

指導は、ラグビー経験のある1年生の担任の先生。

「ボールは『たまご』だから、落としちゃだめ」

と、ルールと動きをわかりやすく教えてくれました。

寒い時期だけど、しっかり走ったので、温まったね。

一年生がチューリップをうえました。

入学しきごろにさくように、先生たちがきゅうこんをつめたいところにおいてじゅんびしていたのですが、

「あたたかくなった!はるがきた!」とチューリップがおもったようで、目が出てきていました。

そんなチューリップのきゅうこんをじぶんたちのうえきばちに入れ、土をかけました。

これからみずやりのおせわをしていきます。

チューリップがさくころ、みんなは2年生ですね。

3学期初めての6年生の外国語の授業は、ALTを迎えての

「新年のほうふを英語で書こう」。

例としていくつかの抱負を英語で示してくれているので、それを読んでから、自分の抱負を書きます。

「貯金する」が多かったですね・・・。

東校舎1階 校長室のとなりの掲示板もお正月の様相。

掲示委員会さんの力作です。