体育の時間、自分がなわとびしている様子を見るために、クロームブックで動画撮影していました。

自分の跳び方を自分で確かめ、修正すべき点は何か考えることは大切ですね。

カテゴリー: 教育活動

【1年】クロームブックでビスケット

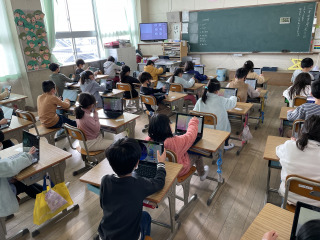

昨日、2組でクロームブックを用いビスケットを使いました。

子供達は、最初は6年生の力を借りて扱っていましたが、今では自分でログインもできるようになっています。

補助につくことも必要なくなってきています。

ビスケットは、簡単な操作でプログラミングの基本である「順次処理」や「繰り返し」の概念が学習できるサイトです。

ビスケットは、こちら。

【4年】人権教室

人権擁護委員さんが来てくださって、「人権教室」を開きました。

いじめを許さない心や、友達との付き合い方など分かりやすく教えてくださいました。

【3年】みるく教室

株式会社明治の管理栄養士さんが来てくださって「みるく教室」を開いてくださいました。

「乳牛について」「牛乳ができるまで」について、子供達に分かりやすく教えてくださいました。

みんなが丈夫な体で元気に過ごせるお話をしてくださいました。

参考までに、明治の「みるく教室」のサイトは、こちら。

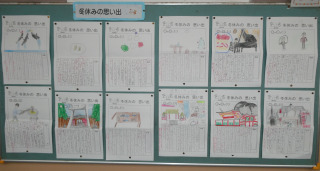

【2年】廊下ギャラリー

2年生の廊下ギャラリーが更新されましたので、紹介します。

冬休みの思い出を絵日記で表しています。

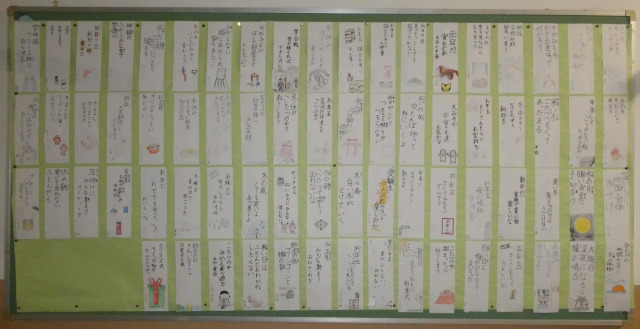

【5年】廊下ギャラリー

5年生の廊下ギャラリーが更新されましたので、紹介します。

1月らしい掲示ですね。

【6年】玄関飾り

玄関飾りが更新されました。今月の担当は6年生です。

冬のこの時季に関わる俳句です。

【3年】廊下ギャラリー

3年生の廊下ギャラリーが更新されましたので、紹介します。

国語科の学習で「モチモチの木」という題材があり、その学習後、「豆太が見たモチモチの木」をイメージして絵に表しました。

【6年】カナダに行った友達とGoogle Meet

以前、三田小学校で一緒に過ごしていたあるお友達は今、カナダで暮らしています。

Google Meetで、そのお友達と6年生の子供達とを繋ぎました。

カナダの学校でも Google classroomやMeetなどを使っているとのことです。

また、そのお友達から一人一人にメッセージカードが届けられました。

併せて、カナダでの生活の様子が分かる写真も届けてくれました。

カメラ越しで直接会って話すことはできませんでしたが、元気な様子が伝わってきました。懐かしかったですね。

【6年】SDGs啓発ポスター2

6年生は総合的な学習の時間に取り組んでいる中で、SDGsの理念・考え方をみんなに知ってもらおうとポスターを作成して掲示しています。子供達が考え描いたポスターを一部紹介します。