体育の時間にリレーのバトンパスの練習をしていました。

コーナートップで、次の走者が並ぶ位置が決まるので、その確認をしていました。

カテゴリー: 教育活動

【1年】生活科「花を育てよう」

自分の鉢に肥料や土を入れて、花を育てる準備をしていました。

自分の鉢は自分で育てるようにしていきます。

【6年】社会見学「紀伊風土記の丘」

5月25日(木)、6年生は、「紀伊風土記の丘」に行ってきました。

到着して、まず埴輪づくりをしました。昼食後、火起こし体験をして、将軍塚や大日山35号墳などを見学してまわりました。

最後に、資料館に立ち寄り、貴重な資料を見てきました。

埴輪の完成は一か月あまりあとだそうです。できあがりが楽しみです。

【4年】読み聞かせ係さん、頑張っています。

読み聞かせ係さんが、基礎学タイムの時間を利用して読み聞かせを行っていました。

今回は、落語で有名な「じゅげむ」のお話です。

書画カメラで本を投影しながらの読み聞かせで、上手に読んでくれていました。

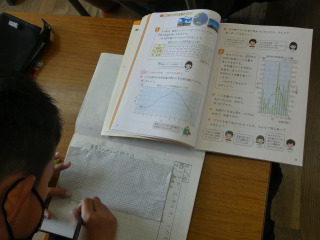

【2年】算数「ひき算」

算数の時間にひき算の学習をしています。

(2けた)-(1けた)の計算の仕方を考えていく際、10のまとまりを意識して計算していきます。

自分の考え(とき方)をしっかりと発表していました。

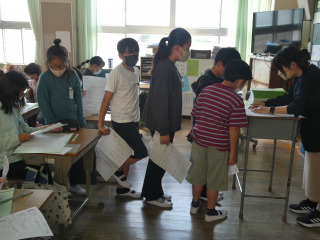

【6年】算数、習熟の時間

算数のある単元を終え、習熟のためにプリント等を使って確かめています。

自分で解決できないところは友達に助けを求めたり、先生に教わりに行ったりしていました。

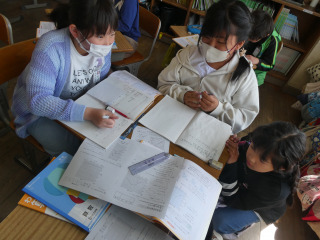

【4年】学び合う子ども達

算数の時間に自分達で学習を深められるように授業を進めています。

分かるまでとことん考え、友達と学び会います。

【5年】育苗(覆い剥がし)

今日の午後、5月15日(月)にまいたもみを育てるためにかぶせていた太陽シートを剥がしました。

もみまきして9日、どれくらい育っているか楽しみに剥がしました。

もう少し育てて、6月9日(金)に田植えする予定です。

【3・5年】ペア交流

今日の朝の時間に、3年生と5年生のペア学年による「ペア遊び」をしました。

ペアになっているお兄さんお姉さんと一緒に、教室でUNOや神経衰弱、人狼や、運動場で鬼ごっこなどして楽しみました。

楽しそうな笑顔がいっぱい溢れていました。皆さんの顔にも優しさが滲み出ていました。

【5年】図画工作「自分の名前をデザインに」

自分の名前を入れたデザイン画を描いています。

カタカナ、ひらがな、アルファベットなどで自分の名を描きます。

描き方も直線基調であったり、曲線を多用したりと工夫して描いています。