説明の文章をかく単元です。教科書では、同じ打楽器の大太鼓と木琴を比べて、説明の文章を作っています。まずは、先生の音読を聞いて、どんな活動をするのかを理解します。そして、どんな役割のことについて、何と何を比べるのかを考えます。食べる道具のスプーンをフォークをくらべる子、くっつける役割ののりとテープをくらべる子など、2年生たちはいろいろ考えます。さて、どんな説明の文章になるのか、今から楽しみです。

説明の文章をかく単元です。教科書では、同じ打楽器の大太鼓と木琴を比べて、説明の文章を作っています。まずは、先生の音読を聞いて、どんな活動をするのかを理解します。そして、どんな役割のことについて、何と何を比べるのかを考えます。食べる道具のスプーンをフォークをくらべる子、くっつける役割ののりとテープをくらべる子など、2年生たちはいろいろ考えます。さて、どんな説明の文章になるのか、今から楽しみです。

5年生のプログラミングの授業は、歩行者用信号機のプログラミングを再現します。アーティックロボを信号機用にセッティングして、パソコンでプログラミングを行います。まず赤信号を5秒点灯させます。その後、青信号を5秒点灯させて、最後に青信号を5回点滅させます。これだけなのですが、これがなかなか難しい。赤信号と青信号が同時についてしまったり、なかなか赤信号が消えなかったり。赤信号から青信号にかえるときに、赤信号を消灯させるプログラムを入れないといけないことに気づきます。などなど、5年生たちは友達と試行錯誤しながら、歩行者用信号機のプログラミングを楽しんでいました。この授業には、ゲストティーチャーとして、専門員の方が来てくれて、丁寧に教えてくれていました。

「強い」⇔「弱い」「売る」⇔「買う」など、反対の意味の言葉の学習です。今日は一つ進めて、反対の意味が2種類ある言葉です。「高い」の反対は「低い」。もう一つあります。そう「安い」です。「高い」には二つの反対の意味の言葉があるんですね。ヒントを出し合ったり、先生ヒントをもらったりして、学習を進めていました。いい雰囲気です。

体育の授業や休憩時間に取り組んできたなわとび。その記録をはかる「なわとび大会」が各学年学級で行われています。1年生は何回跳んだか数えてもらうのをペアの6年生にお手伝いしてもらいました。前とびやうしろとびに加えて、あやとびや交差とび、かけあしとびなどに挑戦する子もいて、頑張っていました。3分間に何度も挑戦できるのですが、引っかからずに何回とべたかの記録です。6年生からのアドバイスもあり、一生懸命自己記録に挑戦していました。

6年生を送る集会で歌う歌の練習が始まりました。「さよならのうた」という題名の歌なのですが、リズミカルで元気よくて、悲しくなりません。1年生たちの元気な声が6年生たちの不安な気持ちをきっと励ましてくれることでしょう。始まったばかりなのにすでにかなり上手に歌えていました。今から本番が楽しみです。

6年生が「アーティックロボ」というロボットを使って、プログラミングの授業をしました。「アーティックロボ」はいろいろなプログラミングができる学習用教材ですが、今回は、車の機能を使って、家に帰るプログラミングを作ります。右折して止まるプログラミングや、Uターンするプログラミング、右折して左折するプログラミングなどに挑戦しました。なかなか思っているように動いてくれない車をみながら、プログラミングの修正箇所を探していました。ここ数年のこの分野での発展進行というのは目覚ましいものがあります。立ちおくれないように学校でも取り組んでいきたいと思っています。

「1列にテーブルをならべて、その周りに人がすわります。テーブルの数が8このとき、何人の人がすわれますか。」という問題。お誕生日席も含めてすわっていくので、ただの倍とはいきません。でも規則があります。さてどんなふうにその規則を見つけていくのか。4年生たちが考えます。また、その逆に、24人すわるには、テーブルが何こいりますか。これは、次の時間に解決することに。4年生の終わりになってくるとかなり難しい問題が出てきます。それでも4年生たちがんばって取り組んでいました。

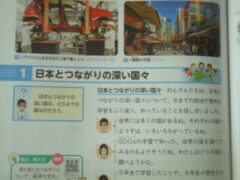

日本とつながりの深い国々「アメリカ」「中国」「ブラジル」「韓国」の4つの国を調べます。自分でどの国を担当するかを決めます。調べるときに必要な情報は、日本とのつながり、文化(行事)、食べもの、言葉、場所など、プラスアルファ―での情報としては、有名な人、1日の生活、日本の輸出入品などが出ていました。「ほかの国も調べたい」という子もいて、とっても意欲的でした。さて6年生たちはどんなことを調べてくれるのか、楽しみです。

算数の時間に珠算教室の先生に来ていただいて、そろばんを教えていただきました。

そろばん玉の置き方、指使い、繰り上がりの仕方など丁寧に教えてくださいます。

3年生たちはたどたどしく指を動かしながら、先生の話をしっかり聞き、そろばんで計算をしていました。

「わうクラス」は、Wakayama Animal Welfare Class からきた名称です。

先日、三田学校に4匹の犬が来てくれて「命を感じる」授業を行ってくれました。

とてもおとなしく、とても賢く、とてもかわいい犬ばかりで、4年生たちも嬉しそうにお友達になっていました。

「わうクラス」の学習を通して、命あるものすべてを大切にする気持ちが育ってくれることを願います。