14日(金)、6年生に手を繋いでもらいながら歩いて東公園に遠足に行きました。

6年生が、疲れてきた1年生を励ましながら、また、楽しいお話をしてくれながらの道中でした。

公園では、お世話になりながら楽しく遊んでいました。

お知らせ

スポーツテスト(室内分)

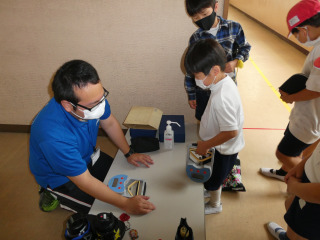

本日、全校でスポーツテストを行いました。

あいにくの雨のため、室内で行える種目のみ行いました。

ペア学年のペアグループでの移動でしたが、スムーズに行うことができていました。

高学年の頑張り、アドバイスが光りました。

【2年】春の遠足

14日(金)、四季の郷に遠足に行きました。

竈山駅から伊太祁曽駅まで和歌山電鐵貴志川線に乗っていきました。

そこから四季の郷までの道のりは歩いて行きました。

遊具で楽しく遊び、友達と楽しくお弁当も食べました。

とても疲れましたが、楽しく過ごせた遠足であったと思います。

【掲示委員会】5月の掲示

掲示委員会の子供達が作って飾ってくれている掲示板。

今月の飾りは次のとおりです。きれいに作ってくれています。

【児童会】5月の目標と約束

12日(水)児童会役員達が、各学級を回って「5月の目標と約束」を伝えに行きました。

朝掃除が終わり、朝の会が始まる前に回っていきました。児童会役員達頑張ってくれています。

【6年】クロームブック(Chromebook)で動画視聴

理科の学習の時間、クロ-ムブック(Chromebook)を使って教科書に載っている動画を視聴しました。

教科書にQRコードが載っており、それをクロムブックのアプリで読み込んで視聴するものです。

簡単な操作説明だけで、使うことができているのはさすがですね。

学級園等での栽培活動

生活科や理科の学習で必要なもの(いちご、ミニトマト、ナス、ジャガイモ、インゲンマメ等)を学級園等で育てています。

子供達は毎日の水やりや雑草抜きなど世話をして大切に育てています。

学校にお越しの際は、一度ご覧ください。

【1年・2年】学校探検に向けて

10日(月)、2年生の子供達が1年生の教室を訪問しました。

これは木曜日に行う「学校探検」ペアを引き合わせるためです。2年生が1年生のペアのもとに行き、自己紹介したりお話ししたりしていました。

「学校探検」の日が楽しみですね。

Chromebook(クロームブック)充電中

学校や家庭で学習に使うChromebook(クロームブック)を各教室の保管庫に順次入れています。

この保管庫は、充電しながら保管できるもので、充電の電流量や時間をコントロールできるものです。

まずは高学年がマスターし、下の学年に伝授できればと思っています。

【2年】玄関飾り

5月の玄関飾りの担当は2年生です。

鯉のぼりをみんなで作ってくれましたので、写真で紹介します。