秋の葉が何に見えるか、お友達に伝える学習をしています。

相手にどう話せば伝わるか、手元の資料をどう生かすかを考えて伝えていきます。

お知らせ

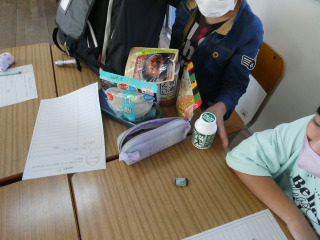

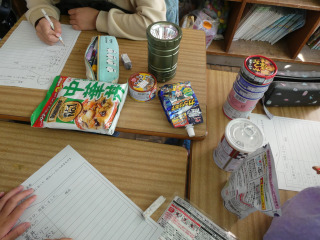

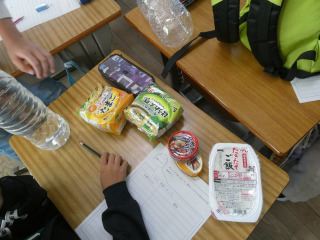

【4年】避難グッズ

総合的な学習の時間に防災をテーマに学んでいます。

避難するときに、持ち出す品(一次避難グッズ)について学んでいます。

【1年】秋の遠足

11月18日(金)、1年生は「県立自然博物館」「わんぱく公園」に行ってきました。

「県立自然博物館」では、大きな魚やカニ、近くで出た化石を見ました。

「わんぱく公園」では、大きな室内アスレチックで遊んだり、芝生で寝転んだり楽しく遊びました。お弁当をみんなでおいしくいただきました。

子どもセンター事業(サッカー教室)

子どもセンター事業(学校開放事業)のサッカー教室を次の日程で行います。

※事前申し込みが必要です。

日時:12月10日(土)午前9時30分から(受付は午前9時15分から)

日時:12月10日(土)午前9時30分から(受付は午前9時15分から)

場所:三田小学校運動場(雨天時は体育館で実施)

持ち物等:運動しやすい服装、はきなれた靴、帽子、水筒、タオル

(前日が雨の場合グラウンドの状況次第で体育館にかわることがあります。)

(雨天時は、体育館シューズ等各自持参のこと)

【5年】秋の木々を描こう

図画工作の時間に秋の木々を描きました。

枝の様子や紅葉した葉の様子、実がついている枝もあります。

【1年】鍵盤ハーモニカの練習

音楽の時間に鍵盤ハーモニカの練習をしています。

最初は、「ドレミ」の位置をしっかり覚えて、リズムに合わせて吹いていきます。

【2年】廊下ギャラリー

運動会で活躍する自分の姿を絵にしました。各自いろいろなポーズや様子で上手く表現しています。

低学年図書室前の廊下に貼り出しています。学校にお越しの際はぜひご覧ください。

学校だより12月号

学校だよりを掲載しました。 ダウンロード、閲覧は、こちら。

【参考】苗植えボランティア

地域の方が、花壇にネモフィラなどの苗を植えてくださいました。

タネから苗を育てて植えてくださっています。その後、園芸委員会の子ども達がチューリップの球根やビオラなどを配置して植えていきます。

苗の提供だけでなく、植えてくださいましてありがとうございます。子ども達がきちんと育てさせていただきます。

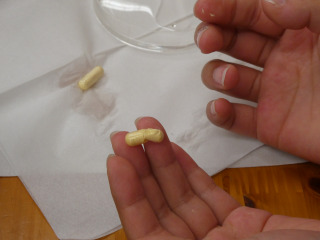

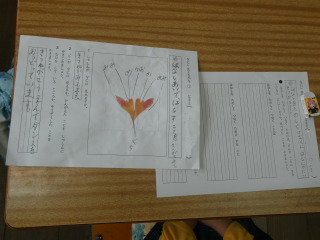

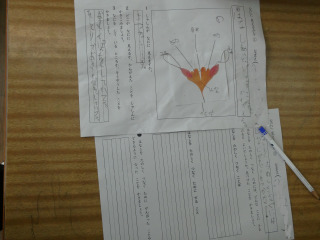

【4年】お薬教室

11月24日(木)の午後、学校薬剤師さんが来てくださり、「お薬教室」を開いてくださいました。

薬の正しい飲み方など、子供達に分かりやすく説明してくださいました。

薬を何(水、お茶、ジュース)で飲んだらいいか、実験で示してくださいました。お水で飲むことの大切さがよく分かりました。

教えていただいて分かったことをしっかりメモしている児童もいました。素晴らしいことですね。