自分たちが住んでいる三田の歴史や遊び、できごとなどを調べて、新聞形式にまとめます。

まずは、インターネットや本で情報検索、次に地域の人にインタビューする予定です。

お知らせ

【1年】算数プリントしっかりやっています

算数の授業、たしかめプリントをやっていました。

しっかり学習に取り組んでいる姿に成長を感じます。

【5年】プログラミング「押しボタン信号機をつくろう」

5年生は、アーテックロボを使って、「押しボタン信号機」をプログラムしようとしています。

まず、押しボタン信号機の仕組みを分析して、動きを分解します。

分解したそれぞれの動きに対応するプログラムをつくり、全体として組み合わせます。

これらの活動を通して、プログラミングの要素である「順次処理」「くり返し」「条件分岐」を学びます。

特に「条件分岐」は、押しボタン信号機の重要な要素である「ボタンを押したら青信号に変わる」際に学んでいきます。

子ども達は悩みながらもしっかりと取り組んでいました。

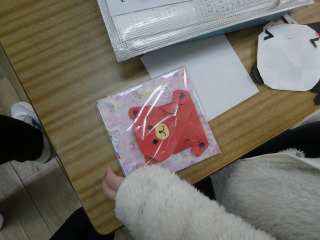

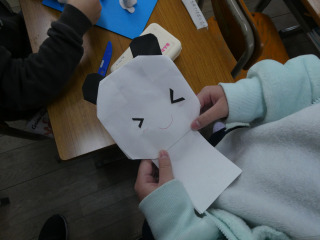

【1年】折り紙で作ったよ

1年生の教室を回っていたら、休み時間の終わり頃に「校長先生、見て見て!」と声をかけてくれました。

折り紙で作った、クマやパンダ、この時期に飾るオニなどを見せてくれました。

とても上手に作っていますね。

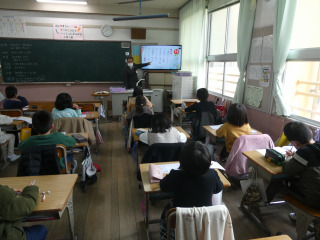

【4年】新出漢字練習

新出漢字を学習するのに、みんなで声を合わせながら空書きをしています。

筆順、まげ、とめ、はらい、はねなどに気をつけながら何度も書いていました。

正しい書き順でていねいに書いていくことで、しっかり覚えることができます。

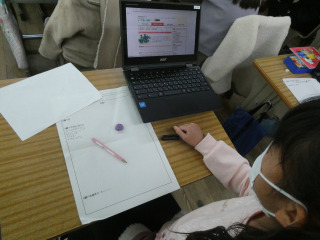

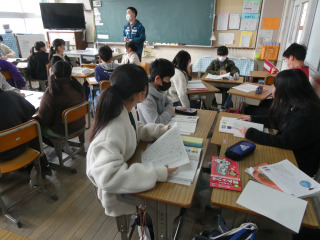

【6年】国語「私が考えるプロフェッショナル」について

自分が考える「プロフェッショナル」について文章にまとめています。

これは、ノートに書き出したことや手がかりをもとに、自分なりの「プロフェッショナルとは何か」を考えます。

その後、書いた文章を読み合って、自分の考えを広げたり深めたりしていきます。

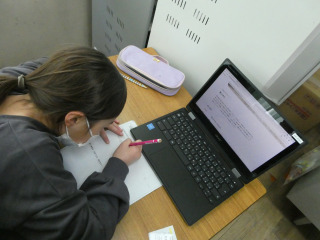

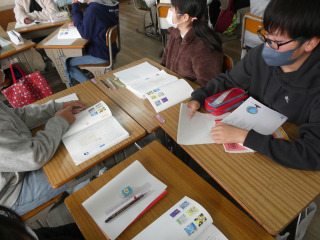

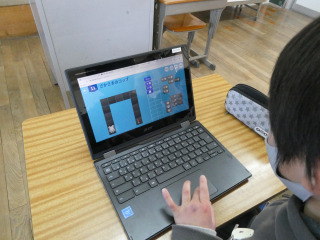

【5年】プログラミングの授業

先日、時間をもらってプログラミングの授業を行いました。

「アルゴロジック1」を使いました。本校では2年生の学習に位置づけて行っていますが、この学年は取り組んだことがないので取り入れました。さすが5年生ですね、スムーズに進ませていました。

【6年】総合「リユースショップ」開店

総合的な学習の時間で学習しているSDGs。

「12 つくる責任、つかう責任」の目標を考える際、つかう側の責任として無駄なく使うこと、つかえるのにつかっていない無駄をなくしたいと、子ども達が考えました。

まだつかえるのに「もったいない」ものを喜んでつかってもらおうと、「リユースショップ」を開きました。

初日の今日は、入りきれず入場制限せざるを得ないほどの大盛況でした。

【参考】インターネット利用お役立ち情報

総務省はインターネットを安心してかつ安全に利用できるよう様々な取組を行っています。

デジタル社会において必要不可欠なICT機器を上手に活用できるためのリテラシーの向上と、これらを活用する過程において生じる悩みやトラブルに対処できるよう取組を強化しています。

◎リテラシー向上に関するサイト

【全年齢対象】

●上手にネットと付き合おう!~安心・安全なインターネット利用ガイド~

安心・安全なインターネット利用に関する啓発を目的とした新たなサイトです。

サイト内の「動画コンテンツ集」において、総務省や関係事業者・団体の啓発動画一覧を掲載しています。(総務省)

【保護者対象】

●子どもとネットのトリセツ

保護者にとって関心の高い6つのお悩み事項について、それぞれ解決に向けた具体的な提案や方法などを分かりやすく記載したサイトです。(安心ネットづくり促進協議会)

【小学校高学年から、保護者対象】

●インターネットトラブル事例集

子育てや教育の現場での保護者や教職員の活用に資するため、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめた事例集教材です。(総務省)

【全年齢対象】

●SNS等各サービスが用意している安心安全のための機能

SNS等を安心安全に使うために、各サービスがユーザーに提供している機能などを紹介しています。(ソーシャルメディア利用環境整備機構)

◎困ったときは…(無料相談など)

●違法・有害情報相談センター

インターネット上の誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害、人権侵害、著作権侵害などに関する書き込みへの対応や削除要請方法、その他トラブルに関する対応方法などの相談窓口です。

●誹謗中傷ホットライン

ネット上の誹謗中傷に対して、掲載されているサイトに利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知を行うホットラインです。(セーファーインターネット協会)

●弁護士会「子どもSNS相談」

第二東京弁護士会の弁護士がLINEで直接相談にのる相談窓口子どもに関する相談であれば未成年者に限らず、保護者の方や施設・教育関係の方も利用可能です。相談者の居住地の限定はありません。

【2年】新出漢字の練習

国語の時間、新出漢字の練習をしています。

一画一画ていねいに書いて覚えていきます。落ち着いて学習していました。