子ども(18歳未満)を取り巻く様々な相談に対応するため、平成22年4月に、「家庭児童相談室(福祉事務所)」と「子ども支援センター(教育委員会)」が融合し、こども総合支援センターが発足しました。

●子どもに関する相談

子育てや教育上の問題など、子どもに関する様々な問題について相談に応じます。

●不登校の子どものための適応指導教室(ふれあい教室)

児童・生徒が安心して過ごせる場を提供し、友達とのふれあいや学習を通して、学校復帰をめざして取り組みます。

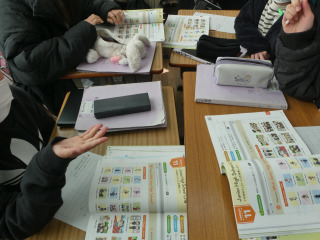

●日本語指導のサポート

帰国子女や外国籍の子どもの日本語の学習等をサポートします。

●母子生活支援施設入所事業

18歳未満の子どもを育てている母子家庭等の母親で、生活と子育ての支援を必要とする方の自立をお手伝いします。

●入院助産制度の実施

保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由で入院助産を受けることができない方に対し、出産費を援助する制度です。

●ショートステイ事業

保護者の方が病気などの時に子どもを一時的にお預かりします。

●夜間養護事業(トワイライトステイ)

夜勤や休日出勤などの時に子どもを一時的にお預かりします。

●里親助成事業

里親間の連絡強化、技術の向上を目指します。

●養育支援訪問事業

育児に不安を持っている家庭を定期的に訪問して、育児ストレスの緩和を図ります。

和歌山市こども総合支援センター TEL.073-402-7830

和歌山市北桶屋町7番地