今月の保健の月目標は、「目を大切にしよう」です。

朝の会の時間、委員会の子ども達が目標を伝えに行きました。

単に伝えるだけでなく、クイズ形式で目を大切にすることを学んでもらおうと取り組んでいました。

お知らせ

【3年】調べて、まとめて、伝えよう

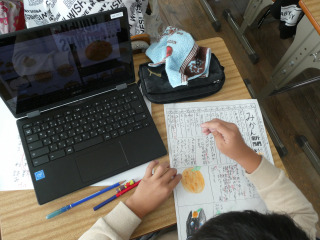

総合的な学習の時間に、和歌山県で採れる農産物について調べて、各自が新聞にまとめました。

「みかん新聞」「梅新聞」「かき新聞」など…

そして、つくった新聞を元に、みんなに伝える発表をしていました。

【5年】社会「工業がさかんな地域」

日本で特に工業がさかんな地域の学習を深めています。

それぞれの地域でさかんな産業が違い、特徴が現れていることをグラフや資料から読み解きます。

日進中学校生徒会からの本の寄贈

本日夕方、日進中学校生徒会の皆さんが、三田小学校児童会に本の寄贈のために来てくださいました。

日進中学校で、家で眠っている本を集めて持ってくれました。

贈呈式の様子は「わかやま新報」にも掲載される予定です。

日進中学校の皆さん、どうもありがとうございました。

【5年】算数「帯分数や仮分数を含むひき算」

算数では分数の加減を勉強しています。

帯分数を含む計算の仕方をみんなで確かめていました。どこをどう変えるかが大切ですね。

本が大好き

休み時間のなかよしルームでの様子です。

児童玄関を入ったすぐの場所になかよしルームを設置しています。

なかよしルームには、新しい本がたくさん置いてあります。

貸し出しをする高学年図書室、低学年図書室とは違い、なかよしルームにある本は貸し出しをせずにその場で読むことにしています。

朝の登校後、大休憩、昼休憩には、静かに本を読んでいる子ども達がいます。素敵なことですね。

【3年】廊下・教室ギャラリー

3年生の廊下・教室ギャラリーが更新されていますので、写真で一部紹介します。

図画工作の時間に「会ってみたいな こんな鳥、魚、虫、そしてきょうりゅうに…」と題して、未知の生物、新種を考えて描きました。

形状も色彩も様々、創造豊かに描きました。

【1年】学習のたしかめ

プリントやドリルを使って、学習してきたことのたしかめをしています。

国語のプリントの後は、カタカナ帳で「マミムメモ」を上手に各練習をします。

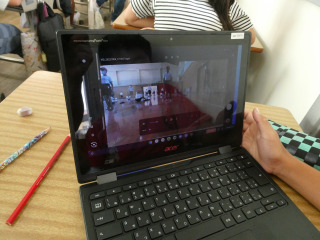

【4年】ダンス練習を動画で確認

運動会のダンス練習に、クロームブックで撮影して自分で確認していました。

自分の動きを客観的に見ることができるのが、最大の利点ですね。

令和4年度「学校開放月間における授業参観」について

11月1日(火)から11月30日(水)まで、学校開放月間です。

本年度も個々に授業を参観することが可能です。

感染症対策を講じた上で参観くださるようお願いします。

参観できるのは保護者カード持参者のみです。

参観可能な時間帯は、

2限( 9:40~10:25)・3限(10:45~11:30)・

5限(13:40~14:25)・6限(14:30~15:15)

のうち1日1学級最大1限分とします。教室内には入らず、廊下からご覧ください。

ただし、次に示す 日(耀)・学年・[時間帯]は参観できませんのでご了承ください。

2日(水) 全学年[2限] ←避難訓練のため

2日(水) 全学年[午後] ←校内研究授業のため

4日(金) 5年生[終日] ←5年生森林教室のため

9日(水) 全学年[午後] ←日進ブロック研究会のため

10日(木) 全学年[午前] ←午前中、歯科健診のため

16日(水) 全学年[午後] ←校内研究授業のため

17日(木) 全学年[午後] ←午後、歯科健診のため

18日(金) 1~4・6年[終日] ←5年生以外遠足のため

22日(火) 6年1組[午後] ←研究発表会のため

29日(木) 全学年[午後] ←午後、一斉下校訓練のため

30日(水) 全学年[午後] ←校内研究授業のため

※ 参観をご遠慮いただきたい日時等が追加されましたら、随時お知らせします。

なお、例年行っていた「土曜参観」は本年度も実施いたしませんので、ご了承ください。