朝からドアをたたく音がしたので、戸を開けたところ、2人のおきゃくさんが立っていました。

「これからインタビューしてもいいですか?」

令和6年度より、2年生の国語で、「はたらく人に話を聞こう」という学習がはじまりました。

ここでは、学校ではたらく人に話を聞くことをとおして、話し手がしらせたいことや自分が聞きたいことなど大じなことをおとさずにしゅう中して聞くということを学習します。

なにをきいてみたいか、しつもんカード(?)に書いてきていたようで、なんどもたんけんボードを見てかくにんします。

なにをきいてみたいか、しつもんカード(?)に書いてきていたようで、なんどもたんけんボードを見てかくにんします。

「校長先生のしごとはなんですか?」

「校長先生のしごとでたいへんなことはなんですか?」

聞いたことはメモします。ひつようなことをきろくするのもだいじなべん強です。

聞いたことはメモします。ひつようなことをきろくするのもだいじなべん強です。

「書いたけど、あとで読めるかな?」

さいごはきちんとおれいを言ってくれて、きょうしつにもどりました。

あとで国語の学習があったので、きょうしつをのぞいたら、校長先生から聞いたこと、ちゃんとはっぴょうできていました。

今週に入り、一気に気温が上がってきました。

今日はプール開き。

6月5日(木)に6年生が、「みんなが気持ちよくプールに入って水泳学習ができるように」と、プールを一生懸命掃除してくれました。

そんな6年生から、実際の水泳指導が始まりました。

水泳指導に先立ち、5月21日(水)には、教職員対象に救命救急講習(心肺蘇生法と心臓マッサージ・AEDの使い方)を実施し、緊急時の対応について確認しました。

今年度も事故のない、楽しく安全な水泳の授業になるよう、取り組んでいきます。

今日は11時10分より、火災を想定した避難訓練を行いました。

これは、児童が非常時に素早く安全に避難できるように、また、正しい避難経路を知るために行っています。

先生たちも子どもたちが迅速かつ安全に避難誘導するよりよい方法を確認します。

訓練では、先生の指示に従って、みんな真剣に素早く行動することが出来ました。訓練の最後に、「おはしも」の約束を確認しました。

訓練では、先生の指示に従って、みんな真剣に素早く行動することが出来ました。訓練の最後に、「おはしも」の約束を確認しました。

この訓練に合わせて、学校に置いている発電機も点検しました。

ときどき動かしておかないと、いざという時に使えませんからね。

今日は図書ボランティアによる読み聞かせの日。

今日は、6年生対象。昼休みを利用して行います。高学年でも絵本に集中している姿があり、とてもいい時間が持てています。

さいごの1冊は、みんなで声を合わせて読みました。

ボランティアさんも募集しております。興味のある方は、ぜひ学校まで。

ボランティアさんも募集しております。興味のある方は、ぜひ学校まで。

昨日、気象庁が「近畿地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。たしかに今日も雨。

そんななか、運動場に出ている子どもたちがいます。

これは、4年生の理科の「地面を流れる水のゆくえ」という学習で、地面に降った雨水の流れと地面のかたむきを調べています。

だから、雨が降らないと、実験できないのです。

足元にトレーを置き、中でビー玉が転がるかを試してみて、地面が傾いているかを調べます。

実験の結果、太田小学校の運動場は、西門のほうに傾いていることがわかりました。

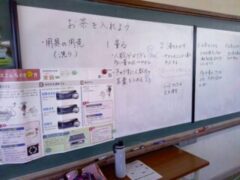

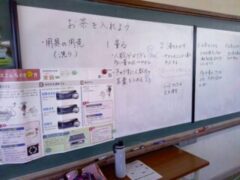

小学校では、5年生から家庭科の学習が始まります。

今日は初めての調理実習。緑茶を淹れる 実習です。

温かいお茶を飲む、ことがないようで、「温かいのは○○寿司では飲んだことある。」

なんて声も聞かれます。

最近は、ペットボトルのお茶が出回り、「やかんでお湯を沸かす、」「茶葉」を「急須」に入れる、ということも新鮮です。

「きゅうすのなかにはっぱがある。」

緑色で、良い香りのするお茶が入りました。

みんなでお茶をいただいてから、あとかたづけをしました。

みんなでお茶をいただいてから、あとかたづけをしました。

4年生の教室に行くと、漢字の学習の真っ最中。

4年生は、1年間で202字と、小学校の中で一番漢字を多く学習する学年です。

そして、202字のうちには、都道府県名に使われている漢字も含まれているので、4年生を終えるころには、すべての都道府県名が漢字で書ける!(はず!)

そんな大事な4年生の漢字の学習ですが、一つ一つの漢字の意味やポイントをきちんと押さえます。

そら書き(空書)もそのひとつ。書き順だけでなく、字の形を覚えるのに役立ちます。

きょうは、あめ。うんどうじょうはみずでいっぱいです。

(しかも水はけわるいんです。)

1ねんせいのたいいくのおべんきょう、きょうはたいいくかんのなか。さあきっとです。

きいろいたおしたこおんをとびこえます。

ぶたいにちかいところでは、へいきんだい。

たてあるきもよこあるきもできます。

あかいこおんをよけながら。じぐざくにすすみます。

まっとではまえにくるん、よこにごろごろ。どっちもできるよ。

たいいくかんでもしっかりうんどうできましたね。

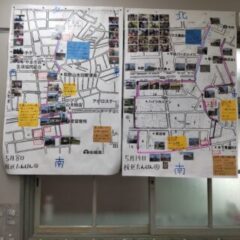

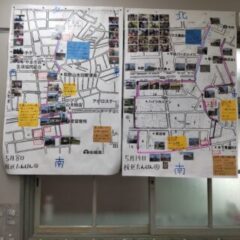

3年生が3回にわたって校区たんけんをして、みんなでまとめたものが教室にけいじされていました。

自分がみてきたことは、しっかり地図で伝えられたかな?

和歌山東警察署と交通安全母の会の方をゲストティーチャーに、1年生と3年生が交通安全教室を行いました。

はじめに、みんなでおはなしをききました。

はじめに、みんなでおはなしをききました。

つぎに、1ねんせいはあるいて、3ねんせいはじてんしゃで、うんどうじょうにつくったみちをとおりました。

つぎに、1ねんせいはあるいて、3ねんせいはじてんしゃで、うんどうじょうにつくったみちをとおりました。

まがりかどには、ほごしゃのかたが、ちゅういすることをかいたかみをもって、まっていてくれました。

だから、とまったところでなにをすればいいか、よくわかりました。

きょうおしえてもらったことはずっとわすれないようにしようね。

保護者の皆様、育生会の皆様、 ご協力ありがとうございました。

なにをきいてみたいか、しつもんカード(?)に書いてきていたようで、なんどもたんけんボードを見てかくにんします。

なにをきいてみたいか、しつもんカード(?)に書いてきていたようで、なんどもたんけんボードを見てかくにんします。 聞いたことはメモします。ひつようなことをきろくするのもだいじなべん強です。

聞いたことはメモします。ひつようなことをきろくするのもだいじなべん強です。

訓練では、先生の指示に従って、みんな真剣に素早く行動することが出来ました。訓練の最後に、「おはしも」の約束を確認しました。

訓練では、先生の指示に従って、みんな真剣に素早く行動することが出来ました。訓練の最後に、「おはしも」の約束を確認しました。

ボランティアさんも募集しております。興味のある方は、ぜひ学校まで。

ボランティアさんも募集しております。興味のある方は、ぜひ学校まで。

みんなでお茶をいただいてから、あとかたづけをしました。

みんなでお茶をいただいてから、あとかたづけをしました。

はじめに、みんなでおはなしをききました。

はじめに、みんなでおはなしをききました。 つぎに、1ねんせいはあるいて、3ねんせいはじてんしゃで、うんどうじょうにつくったみちをとおりました。

つぎに、1ねんせいはあるいて、3ねんせいはじてんしゃで、うんどうじょうにつくったみちをとおりました。