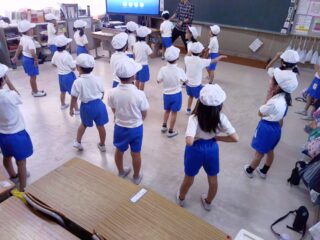

今週に入り、運動会の練習が本格化しています。

運動場でも体育館でも懸命にダンスの練習をする姿を見かけます。

運動場にテントを張りました。

運動会までもう少しです。

今週に入り、運動会の練習が本格化しています。

運動場でも体育館でも懸命にダンスの練習をする姿を見かけます。

運動場にテントを張りました。

運動会までもう少しです。

今日の午後からは就学時検診。

来年度小学校に入学予定のお子さんが検診を受けてくれました。

月曜から教育実習生が来ています。

今回は5年1組を中心として実習を行っています。

初日から休憩時間に子どもたちといっしょに走り回ってくれる、よきお兄さんです。

朝からすがすがしかった今日、熱中症計をつけて初めて針が「ほぼ安全」を差しました。

教室もエアコンをいれず、窓を開けての授業です。さわやかな風が教室や廊下を通り抜けます。

6年1組では、クイズ大会!「WHO is it?」

「This is my hero.」の単元では、自分のあこがれの人について、その魅力や偉業などを相手に知ってもらうために、その人の特徴やしたことなどについて英語を使って伝えることができるようになることが目標の学習です。

”尊敬している”人の紹介があり、誰がそんな風に思っているのか、を当てるクイズです。

教材研究の時に担当の先生から各先生にインタビューがあり、それをもとにクイズが作られているのですが、説明はすべて英語。

ちなみに、この画像の時の答えは校長だったのですが、最後まで答えが出ませんでした(泣)。

9月に入って和歌山県立医科大学看護学部の学生12人が実習に来てくれました。

人数が多いので2回に分けた今日が2つ目のグループです。

彼女たちは、「学齢期の子どもの成長・発達状況や健康・生活の特徴に応じた支援について」をめあてに、保健室だけでなく、各学級の授業に入っています。

子どもたちにとっては、いろいろ話を聞いてくれたり、一緒に遊んでくれたりするお兄さん、お姉さん。一緒になって遊んでもらいました。

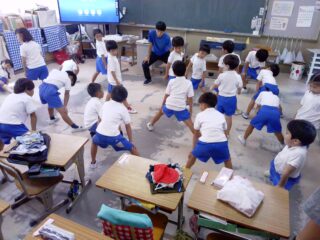

すこしずつうんどうかいのれんしゅうをはじめています。

でも、たいいくかんはあついので、きょうしつで。

これからだんすのれんしゅう。

じゅんびうんどうもきちんとします。

おおたしょうがっこうではじめてのうんどうかい。

「え?わからん、どうすんの?」「かんたんやで。」

うんどうかいのれんしゅうはこれからがほんばん。

うんどうかいの日までがんばりましょう。

今年度2回目の研究授業。3年2組の国語。教材は「サーカスのライオン」でした。

今日は、じんざのきもちを考えるため、ペアやグループでと意見を交流したり、一人でじっくりと考えたり。

火の中に飛び込んで「ウオーッ」と叫んだじんざのきもちによりそって考えることができました。

太田小学校では、

自分の思いや考えを伝え合い、深め合う子どもの育成~資質・能力を育むための対話を通して~

をテーマに、子どもたちが自分の思いや考えを伝え合うことに必然性を見出し、考えを深め合う学びにつなげられるよう、研究をしています。

げんかんをはいって、そのまますすんだかべに、しゃしんがかざられています。

とったのは、がっこうのこうむいんのせんせい。

ときどきしゃしんがかわっているの、しっていますか?

このホームページのトップのしゃしんも、こうむいんのせんせいがとってくれたものです。

がっこうのどこかのばしょのしゃしん。どこでとったかわかるかな?

わかったら、おしえてね。

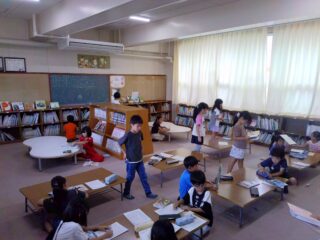

てい学年としょしつを通りかかると、2年生のとしょのじかん。

おや?「けいじがかわってる!」

「うわーあきになってる」

いつも本校の図書ボランティアの方々が

季節に応じて掲示を変えてくださっています。

図書のボランティアの方々は他にも子どもたちに読み聞かせをしてくださっています。

お手伝いしてくださるかたがいらっしゃったら、学校までご連絡ください。

きのうのよるのあめのあと、うんどうじょうはぐちゃぐちゃ。

ようやくかわいてきたというかんじでした。

そんな5じかんめ、うんどうじょうへでていったのは1年生。

「ダンゴムシ とりにいくん。」

ダンゴムシがどのあたりにすんでいるか、1年生はちゃんとしってました。

「いしのしたとか、かわらのした、とかやで」

がっこうでは、「プールのとこ。」

つちがしめってて、すこしほると、ダンゴムシがいっぱい。

「ほら!とれたよ。」

まるくなったダンゴムシがてのひらのなかに。

「これ、はっぱいれとかな あかんで。」

「はっぱぬれてるやつとちがって、かわいてるやつたべるんやで」

1年生のきょうしつには、”ダンゴムシはかせ”がいるようですよ。