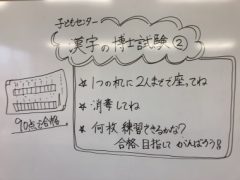

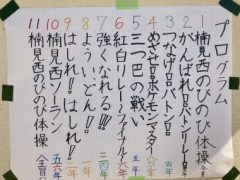

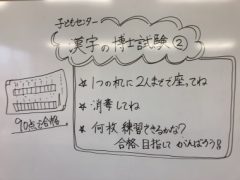

第3回子どもセンター『漢字の博士試験② 本番に向けて練習!』

10月17日の土曜日、3回目の子どもセンターが行われました。

3回目は2学期に続き、『漢字の博士試験② 本番に向けて練習!』です。

1年生から6年生までの子どもたちが集まって、27日の漢字の博士試験本番に向けて練習しました。

どの子もとても集中して、受験する級の学習を進めることができ、高学年の中には、まだ学習していない5級や3級に挑戦している子もいました。

本番は90点で合格です。当日はしっかりと力を発揮して、合格してほしいです。

子どもセンターは、来週の土曜日には第4回『ショートテニス』、来月には第5回『LaQ(ラキュー)を体験しよう!』と続きます。

ぜひ奮ってご参加ください。申込用紙は、実施の約一週間前に配布する予定にしています。

1年生もおいも掘り!(1年)

今日の3時間目に、1年生も2年生に続き、生活科の学習でサツマイモの収穫をしました。

「これはおいもの赤ちゃんで、これはお姉ちゃん。」「先生!○○くんの大きすぎる!」

サツマイモを掘りながら、1年生らしいかわいい会話が聞こえてきました。

1年生も2年生に負けないぐらいの大豊作で、学習を終えることができました。

流れる水のはたらき(5年)

今日の3,4時間目の5年生は、運動場で理科の実験を行っていました。

学習の内容は「流れる水のはたらき」です。流れのある水はどんな働きがあるのか、陸地とどうかかわっているのかを実験で確かめます。

まずは、水を流すための溝を掘ります。

それぞれのグループで、思い思いの溝が掘れました。溝の深さや曲がる角度が違います。

いよいよ水を流します。

「先生!土が削れてる!」「内側に土がたまっていっているな。」

流れの外側、内側での違いに子どもたちはしっかりと気づいていました。体験することの大切さがわかる実験でした。

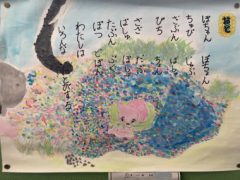

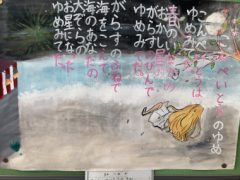

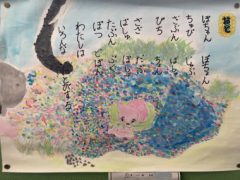

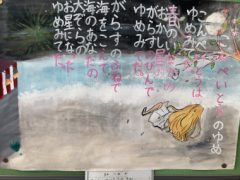

5年生が図工の時間に、詩の世界を絵で表現したものも紹介します。

そろばん教室(3年)

昨日と今日の二日間、3年生の教室にゲストティーチャーの道明(どうみょう)先生を招いて、「そろばん教室」が行われました。

姿勢やそろばんの持ち方、指の使い方などの基本的なことだけでなく、そろばんの歴史や、江戸時代や海外の人向けのそろばんも触らせていただきました。

「7円から5円引くときは、そろばんではね、お釣りの2円を先にもらってから、5円払うんだよ。」

そろばんの特徴である一珠(いちだま)と五珠(ごだま)の足し算と引き算も、とても分かりやすく教えていただきました。

そろばんに触れる機会が少ない中、子どもたちにとって、とてもいい学習になりました。道明先生、ありがとうございました。

おいも掘りをしたよ!(2年)

今日の2時間目に、2年生が生活科の学習でサツマイモの収穫をしました。

春に苗を植えてからこれまで、水やりを頑張ってきていました。

前日につるを刈って、収穫の準備をしましたが、ちらりとのぞくサツマイモはとても大きく、期待が高まります!

いよいよ「おいも掘り」がスタートです。今年は休校中に職員が学級園を深く耕していたので土が柔らかく、スコップを使わず、手で掘っている子がほとんどでした。

収穫の結果は…、大豊作でした!小ぶりなサツマイモもありましたが、特大サイズのサツマイモも掘ることができました。

大きいサツマイモは何kgあるのかな?

自分で野菜を収穫でき、作物がどんな風に育っていくのかを知ることができた良い機会になりました。

社会見学に行ってきました!(4年)

今日の午前中、4年生の子どもたちは「和歌山市消防局防災学習センター」に社会見学に出かけました。

お家の人に持たせてもらったお金で切符を買い、紀の川駅から「めでたいでんしゃ」に乗って学習センターに向かいました。

学習センターの中では、センターの職員さんが地震のメカニズムや津波について説明してくれたり、震度7を体験できる地震体験者に乗せてもらい、防災について学習しました。

学校に帰ってきてからは、「防災バッグを作ろう」をテーマにして、学んだことを生かしながら、防災バッグに入れる10個は何が良いのかを話し合っていました。

ご家庭でも、一度防災について話し合ったり、防災バッグの点検をしてみてはいかがでしょうか?