プールの東側にある名草川沿いに茂っていた樹木を伐採(和歌山市が業者に委託して伐採)してくださいました。

見通しも風通しもよくなりました。ありがとうございました。

お知らせ

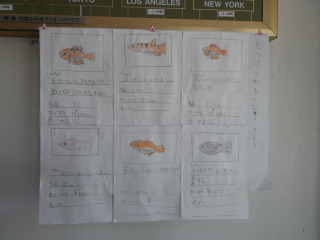

玄関のメダカたち

玄関の水槽でメダカを飼っています。

5年生の子供達が、メダカに名前をつけてくれており、その紹介を手描きで紹介してくれています。

下の学年の子供達が楽しげにいつも見てくれています。

【6年】1学期末教室ギャラリー

教室の後方の掲示スペースには、子供達の作品が掲示されています。

子供達が一生懸命頑張った作品を紹介します。

写真が小さすぎて分かりづらいかもしてませんが…

【委員会】保健委員会の7・8月掲示

保健委員会の子供達が、全校の皆さんに啓発している保健室前掲示。

7・8月は、「おやつで栄養補給・リフレッシュ」の呼びかけをしています。

掲示しているヒマワリは、6年生を中心に子供達が紙を折って作ってくれました。

引き続き、ウルシに注意の呼びかけもしていました。

【5年】1学期末教室ギャラリー

教室の後方の掲示スペースには、子供達の作品が掲示されています。

子供達が一生懸命頑張った作品を紹介します。

写真が小さすぎて分かりづらいかもしてませんが…

【2年】町たんけん

2年生が町たんけんをしたときに「JAわかやま 和田川支店」さんに立ち寄りお話を伺いました。

丁寧に説明してくださったので、子供たちが感謝のメッセージを届けたところ、支店内に掲示してくださいました。

まちたんけんのときの写真も届けてくださいましたので、紹介します。

【4年】1学期末教室ギャラリー

教室の後方の掲示スペースには、子供達の作品が掲示されています。

子供達が一生懸命頑張った作品を紹介します。

写真が小さすぎて分かりづらいかもしてませんが…

【参考】LGBTQ相談窓口について

和歌山県男女共同参画センター“りぃぶる” では、レズビアン(L)・ゲイ(G)・バイセクシャル(B)・トランスジェンダー(T)など、様々な性的指向や性自認の方のための、電話または面接による専門相談窓口を開設しています。(事前予約制)

本人からの相談だけでなく、ご家族や友人、職場の関係者など周りの方からの相談も受けることができます。

「秘密厳守、匿名での相談も可能ですので、安心してご相談ください。」とのことです。

詳しい説明資料は、こちら。

【3年】1学期末教室ギャラリー

教室の後方の掲示スペースには、子供達の作品が掲示されています。

子供達が一生懸命頑張った作品を紹介します。

写真が小さすぎて分かりづらいかもしてませんが…

【参考】夏休み期間における河川水難事故防止について

安全に楽しく川や水辺で活動するために活用を図っていただき、水難事故の防止にお役立ください。

普及啓発・学習ツール

① 子ども向け学習冊子・アプリ 「うんこドリル 川の安全」

(水管理・国土保全局 河川環境課・公営財団法人 河川財団 監修、文響社 発行)

冊子: https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/pdf/unnkodoriru.pdf

WEB アプリ:https://play.unkogakuen.com/manabi/game/river/?rf=drill

② 小学生向け水難事故防止動画 「リバーアドベンチャー ~川に魅せられし者たち~」

(水管理・国土保全局 河川環境課 作成)

https://www.youtube.com/watch?v=IrIkZCm11l0

③ 水難事故防止に取り組む6団体が協働で制作 「水辺の安全学習アプリ」

(公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 公開)

https://mizube-anzen.jp/

④ ~MIZUBE ASOBI GUIDE~(水管理・国土保全局 河川環境課 作成)

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/pdf/mizubeasobiguide.pdf

⑤ 「水辺の安全ハンドブック」((公財)河川財団 作成)

https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid129.html

⑥ No More 水難事故((公財)河川財団 作成)

https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid324.html

⑦ 川遊び安全ノート「えんじょいリバー」((公財)河川財団 作成)

http://www.kasen.or.jp/Portals/0/pdf_mizube/enjoyriver.pdf

全国の水難事故マップ((公財)河川財団 作成)

http://www.kasen.or.jp/mizube/tabid118.html