今日は風の子活動の日。

今日は風の子活動の日。

各グループに集まって、今日の活動内容をみんなで確認します。

6年生が中心となって活動するのもこれが最後です。

この1年、お疲れさまでした。

次回からは、5年生が中心となります。

どんな活動になっていくのか、楽しみにしています。

今日は風の子活動の日。

今日は風の子活動の日。

各グループに集まって、今日の活動内容をみんなで確認します。

6年生が中心となって活動するのもこれが最後です。

この1年、お疲れさまでした。

次回からは、5年生が中心となります。

どんな活動になっていくのか、楽しみにしています。

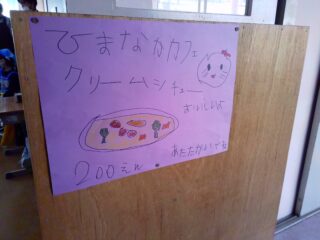

ろうかにおいしそうなにおいがただよっています。

においのもとをたどってみると・・・・・

ひまなかカフェのかんばんが。

なになに、「クリームシチューおいしいよ」

って、かいてる。

たべるところもよういされていて、

てんいんさんに「こちらへどうぞ」とこえをかけてもらいました。

おいしそうなクリームシチュー。

においのもとは、これだったのね。

さむいきせつにぴったりのメニューで、

とてもおいしかったし、からだがあたたまりました。

正門の横の広場で育てていた大根の収穫時期が来ました。

袋からは葉しか出ていないように見えるので、大根がどの程度大きくなっているかわからないのが、つらいところ。

「だれがどれを抜く?」とグループで相談しながら、順に引き抜きました。

結果は写真の通り。これらを明日、調理していただきます。

きょうから3がっきがはじまりました。

3がっきはまとめのがっきです。

6年生はそつぎょうにむけて、1~5年生はしんきゅうにむけてがんばっていきましょう。

あたらしいおともだちが2にんきて、

ぜんぶで331にんになりました。

2がっきのしゅうぎょうしきをおこないました。

2がっきのしゅうぎょうしきをおこないました。

こうかをうたったあと、こうちょうせんせいのおはなしをききました。

ふゆやすみのおやくそくもしました。

・こうつうじこにきをつける

・ゲームやタブレットをつかうじかんをまもる

・おかねのつかいかたをおうちのひととかんがえる

・できるだけきそくただしいせいかつをする

3がっきのしぎょうしきは1がつ6にち。

げんきなおかおをみせてくださいね。

あさからしょくいんしつまわりがなにやらさわがしくなっています。

きょうは、じどうかいきかく「先生クイズ」の日。

じどうかいのメンバーが先生ひとりひとりにインタビューして、3たくクイズをつくりました。

こうしゃのなかのあちこちにクイズがはられています。

そのあいだ、きょうしつではかぜのこかつどうグループをさらにわけて、クイズだけのグループをつくっています。

ほうそうでクイズのルールをきいてから、いざスタート!

先生25人ぶんのクイズをみんなでかんがえていきます。

まわるコースも6年生をちゅうしんにみんなで。

先生たちのこと、しってもらえたかな?

じどうかいのみなさん、おつかれさまでした。

今日の6時間目、ひまわり学級に助産師の浜野優子先生に来ていただきました。

ひまわり学級には毎年のように先生に来ていただいているので、みんなもなかよし。

自分の身体も心も大切だけど、相手の身体も心も大切だということ、自分にも相手にも自分をまもるための「しゃぼんだまバリア」があって、それは、やぶったりやぶられたりしてはいけないこと、を学びました。

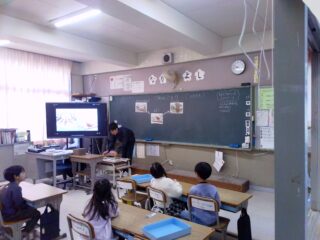

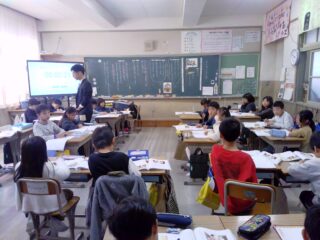

和歌山市教育研究所では、小学校における各教科等の学習指導の充実を図り、教員の資質向上を期するため、一年に2回、市内の小学校でさまざまな教科において研修会が開かれます。

太田小学校は国語科の研究をしているので、1年2組と5年2組で国語科の授業を提案させていただきました。

1年2組は「おとうとねずみチロ」

自分の読みたいセリフをどんな風に読めばいいか、

みんなで考えたことを参考に考えていきます。

5年2組は「大造じいさんとガン」

大造じいさんは残雪との戦いに勝ったのか?負けたのか?

話し合いをしながら大造じいさんの人物像に迫りました。

研究授業が終了したあと、太田小学校の先生は市内から集まった先生方と一緒に教材・指導法について議論しました。

太田小学校では、

自分の思いや考えを伝え合い、深め合う子どもの育成~資質・能力を育むための対話を通して~

をテーマに、子どもたちが自分の思いや考えを伝え合うことに必然性を見出し、考えを深め合う学びにつなげられるよう、研究をしています。

きょうの研修会でみなさまに教えていただいたことを自分たちの力にして、研究を進めていきます。

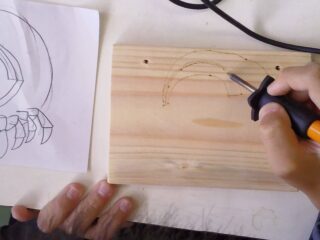

9月に実施した緑育の事後指導に、高野山寺領森林組合の方が来てくださいました。

きょうの活動は、「ウッドバーニング」。

板を焦がして絵や文字をかいていくクラフトです。

講師先生のお話と注意することをよく聞いて、スタート!

あらかじめ下絵を作っていたので、それを見ながら、板に書いていきます。

「うまくかけやん」「ゆっくり書いたら色つくで」

グループでたがいに声をかけながらすすめます。

こどもたちの集中度はMAX近し!(テストの時よりも静かでした)

最後はひもをつけてもらって、架けられるようにしてくれました。

今日は土曜参観。2時間目に授業を見ていただきました。

11月は和歌山市人権啓発推進月間なので、それに合わせどのクラスも人権をテーマにした授業を行いました。