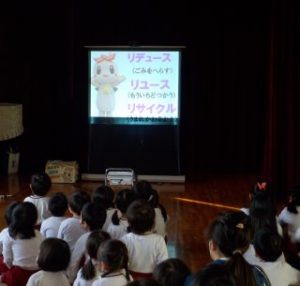

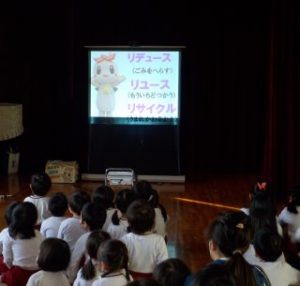

和歌山市環境一般廃棄物課の方が、ゴミについて教えてくれました。

日頃、捨ててしまっているゴミをパッカーくんが、「もう食べられないよ~」苦しそうにしているのを見て子供たちも「あんまり、ゴミほったらあかんな」など、ゴミについて考えている様子も見られました。

りりくるに、ゴミをださないこと 捨てる前にもう使えないか、捨てるものが他のものに生まれ変わることができないかなど、教えてもらいました。

子供たちもペットボトルや空き缶や紙をリサイクルしていることをよく知っていました。

カエルのエコピョンからは、あわあわを出しすぎると、海や川が汚れてしまう事も教えてもらって「幼稚園で手を洗うときも1回だけ泡をだすようにしないとね」など、子供たちのつぶやく声も聞かれました。そのあと、ちょうど、幼稚園にパッカー車がゴミを収集に来ました。子供たちもその様子を見ていて、「良かった!幼稚園のゴミ少なくて」「パッカーくん、苦しそうじゃなかったね」と、安心しているようでした。

5歳児もも組さんが収穫してくれたブロッコリーを給食でいただきました。

3歳児ばら組さんも「もう食べちゃったよ」と、ピカピカになったお皿を見せてくれました。

4歳児きく組さんも「ブロッコリーのつぶつぶが苦手なんやけど、幼稚園のんやからちょっとたべてみるわ」と、自分からチャレンジする子も。5歳児もも組さんも「昨日持ってかえったブロッコリーね、茹でて、マヨネーズつけて食べたら美味しかったよ」「私はね、シチューにいれてもらったの」「僕ところは、今日はお料理してくれるんよ」自分たちで育ててたからこそ、愛着もあり、特別なブロッコリーになっているようでした。

「う~ん!!なかなかとれないな~」5歳児もも組さんが格闘している相手は大きく育ったブロッコリーです。

秋ごろから、大切に育ててきました

大きな葉っぱがりっぱになり、青虫もいっぱいつきました。今日はいよいよ収穫します。

「ぼくの顔ぐらいの大きさや!」「こんなおっきいの初めて見たよ」というくらい大きいので、ちょっとやそっとではぬけません。友達の力もかりながら、やっとの思いで収穫しました。「ママもびっくりするかも!!」と、楽しみに持ってかえりました。

幼稚園で食べるブロッコリーも収穫してくれました。明日、給食の時に食べたいと思います。

昨日は3学期始業式でした。子供たちの元気なお顔が見られて嬉しく思っています。3学期は、本当に短い期間なので、年長さんは一日一日大切に過ごしていきましょうねと子供たちにお話ししました。また、年少、年中さんには、大きい組になる準備の学期なので、たくさん遊んで、自分で、出来ることがたくさん増えるようになるといいですねと、お話をしました。

子供たちは久しぶりに会った友達と園庭で元気に遊ぶ姿が見られていました。

クラスででは、冬休みの楽しかったことを友達や先生にお話ししている子もいました。

3学期、一番寒い時期ですが、寒さに負けず元気いっぱい遊びましょうね。

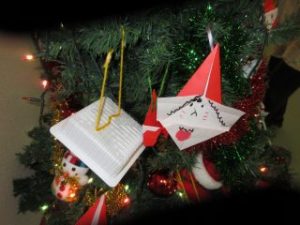

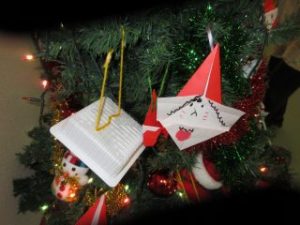

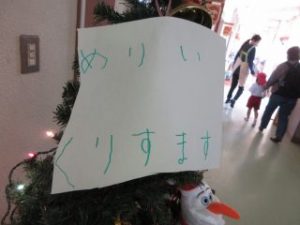

幼稚園のクリスマスツリーをだしました。登園した子供たちは、「かざりた~い」と、登園してくるとすぐに、用意をしてツリーの前に集まってきました。

「もうすぐ、サンタさんくるでな」「クリスマス楽しみ!!」友達と楽しそうな会話をしながら、飾っていました。そのうちに、オーナメントがなくなると、「自分で作ってくるわ」といって、自分で作ったプレゼントを飾ってくれたり、折り紙で折ったサンタさんを飾ってくれたり、かわいいオーナメントがたくさん出来ました。

ツリーも一段と華やかになりました。

3歳児ばら組さんが、養護の先生に手洗い指導をしてもらいました。紙芝居の『ばいきん バイバイ!』を読んでもらいました。主人公のけんちゃんの手にいっぱい付いているバイキンに驚いている子も・・・そのあとは、音楽に合わせて手の洗い方を教えてもらいました。手の平ばかりではなくて、手のうしろや手首、指なども洗うことも教えてもらいました。

冬になり、寒くなってきたので、手を洗うのもスピード重視になってしまっていたところだったので、丁寧に洗う大切さを知ってもらう機会になりました。

今日の給食の前の手洗いはとても丁寧でした。みんな続けていこうね。

先日からのサッカーワールドカップの刺激を受けて、子供たちのサッカーへの関心が強くなっています。

そんなところに、タイミングよく、和歌山県サッカー協会から、ゴールがプレゼントされました。

子供たちは大喜び!!園にサッカーゴールがなかったので、「やった~!!」「先生、早く開けて~」早速、ゴールをだしてみると・・・5歳児はもちろん、4歳児や3歳児も「ぼくもやりたい!」と、集まってきました。

ますます、サッカー遊びが好きになりそうな子供たちです。サッカー協会の方、ありがとうございました。

保護者の方が、おもちつきをしてくださいました。

前日から、もち米を洗ってくれたり、臼をだして用意してくれたりしてくれていると子供たちも「明日、おもちつんやでな~楽しみ」と、心待ちにしています。

当日は、お餅つきの服に着替えて、はっぴを着て、ねじりはちまきをまいて、準備もばっちりです。

「こんなん、着たの初めて」「似合ってるで」「おまつりみたい」鏡に映してみている子も・・・

臼にはいったお餅を、自分で杵をもってつきます。「よいしょ!!」と、みんなもかけ声で応援します。

5歳児は、自分で鏡餅を作りました。「ふわふわしていい気持ち」「あったかいね」つきたてのお餅の感触を楽しみました。

3歳児4歳児は、やわらかいお餅を触った後、保護者の方が鏡餅にしてくれました。

それを各クラスへ飾ってもらいました。

今では、お餅をつくという風景はなかなか見られませんが、日本の伝統行事に触れる機会をして、このような体験をさせていただき、本当に嬉しく思います。

4歳児きく組が、春のお花を植えました。自分の好きな色のジュリアンとチューリップの球根2つを植えます。例年チューリップがきれいに咲くころは、いつも子供たちが園にいない春休みになることが多かったので、今回は少し遅い開花を目指して、植える時期を遅らせてみました。花の土と赤玉と腐葉土3つの種類をスコップで混ぜました。栄養いっぱいの土が出来上がったところで、自分の植木鉢に「こんくらいかな」と、入れる土の量を考えながら、入れていきます。まずジュリアンから植えます。そのまわりに、球根を植えました。自分の植木鉢に植えることで、『わたしのお花・ぼくのお花』として愛情をもって育てようとする気持ちが芽生えています。早速、「おいしいお水をあげなくちゃ!」と、お水を取りにいっていました。「チューリプは何色になるのか、楽しみ!」と、いいながら、お水をあげていました。

お花がきれいに咲くころ、みんなは大きい組になっていることでしょうね。