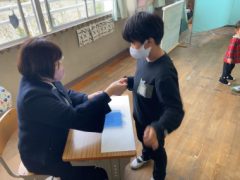

今日の土曜参観には、たくさんの保護者の方々にお越しいただきありがとうございました。

今日の土曜参観には、たくさんの保護者の方々にお越しいただきありがとうございました。

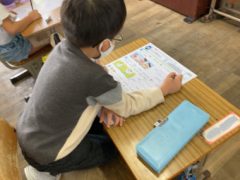

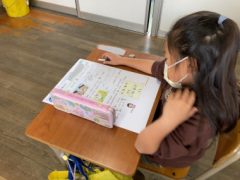

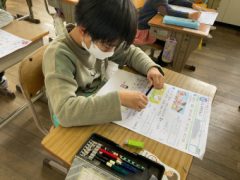

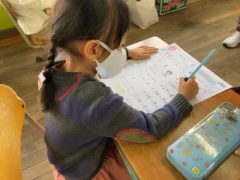

子どもたちはお家の方が来てくれていることで、いつも以上に張り切って学習に取り組むことができていました!

各教室の様子を写真で紹介します。

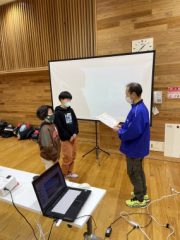

また、参観後の人権教育講演会にも、多数のご参加ありがとうございました。

人権とは何か、答えのない問いについて自分で考えることの大切さを、大空小学校でのことを中心にお話してくださいました。

木村先生、本当に貴重なお話をありがとうございました。

今日は子どもたちの普段の様子を見ていただくことができ、本当に良かったです。

今日は子どもたちの普段の様子を見ていただくことができ、本当に良かったです。

第8波の入り口に差し掛かったのか、最近風邪症状で欠席をする子どもたちが増えてきています。学校でも「手洗い・うがい」の声掛けをしていますが、各ご家庭でも子どもたちの体調管理にお気をつけください。

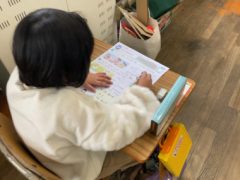

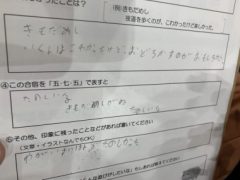

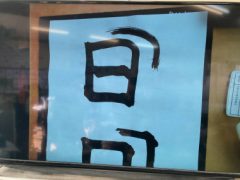

今日の3時間目、3年生の子どもたちは書写の時間で毛筆に取り組んでいました。

今日の3時間目、3年生の子どもたちは書写の時間で毛筆に取り組んでいました。

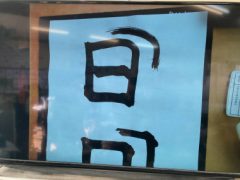

今日のポイントは「おれ」です。口や山、日など「おれ」が含まれる漢字はたくさんあります。

「おれ」の部分でピタッと止まることを意識しながら、納得する字が書けるまで何枚も練習していました。

筆の扱い方や書道セットの準備や片付けもスムーズになり、しっかりと毛筆が身についてきています。

難しい小筆での名前を書くところもすごく上手に書けていました。

3年生のみんな、他の漢字にチャレンジした時に今日学んだことをしっかりと生かしてね。

さて、明日は土曜参観と人権教育講演会があります。子どもたちのがんばっている様子をぜひご覧ください。保護者のみなさまの来校をお待ちしています。

さて、明日は土曜参観と人権教育講演会があります。子どもたちのがんばっている様子をぜひご覧ください。保護者のみなさまの来校をお待ちしています。

受付はしませんが、来校された際はマスクの着用と手指消毒をよろしくお願いいたします。

| ①授業参観 2限(9:45-10:30)

②人権教育講演会 3限(10:40-11:40)

『人権って何?~みんなの学校 が教えてくれたこと~』 木村泰子先生 大空小学校元校長 が教えてくれたこと~』 木村泰子先生 大空小学校元校長 |

子どもたちは11:45ごろ下校になりますので、講演会に参加いただいて子どもたちと一緒に帰られてはいかがでしょうか。

木村泰子先生は全国的にも有名になった大空小学校 の初代校長をされていた方で、お話の中から必ず何かを得られると思います。たくさんのご参加をお待ちしています。

の初代校長をされていた方で、お話の中から必ず何かを得られると思います。たくさんのご参加をお待ちしています。

12月に入り、一気に冬の寒さになってきました。それぞれの学年も2学期の最後の月ということで、学習のまとめに入ってきています。

12月に入り、一気に冬の寒さになってきました。それぞれの学年も2学期の最後の月ということで、学習のまとめに入ってきています。

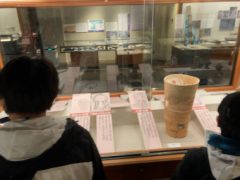

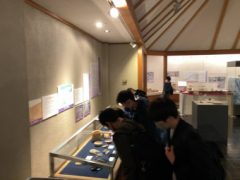

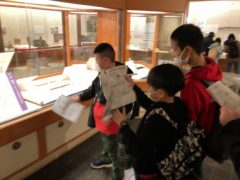

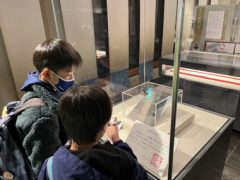

今日6年生の子どもたちは、紀伊風土記の丘に社会見学に行ってきました。

今日6年生の子どもたちは、紀伊風土記の丘に社会見学に行ってきました。

社会科で学習した古墳時代。今日は直接古墳の石室の中に入ることができて、とても良い体験となりました。

社会科で学習した古墳時代。今日は直接古墳の石室の中に入ることができて、とても良い体験となりました。

今日から5年生がいよいよ

今日から5年生がいよいよ

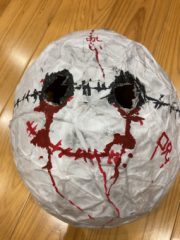

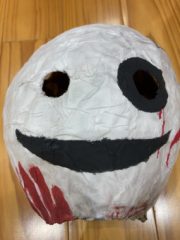

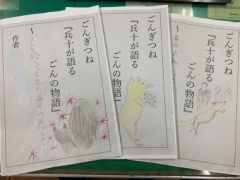

今日の5,6時間目、4年生の子どもたちは、以前から学習していた物語文

今日の5,6時間目、4年生の子どもたちは、以前から学習していた物語文

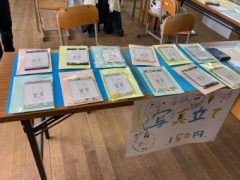

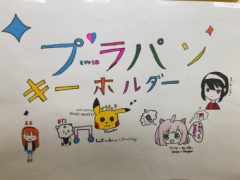

今日の2時間目、ひまわり学級つき組では、ひまわり学級の子どもたちが勢ぞろいして、今年も

今日の2時間目、ひまわり学級つき組では、ひまわり学級の子どもたちが勢ぞろいして、今年も

レジン液で作った本格的なアクセサリーや、プラ板のキーホルダー、写真立てなど、どれもとても上手に作られていました。

レジン液で作った本格的なアクセサリーや、プラ板のキーホルダー、写真立てなど、どれもとても上手に作られていました。 今日の

今日の

今日は子どもたちの普段の様子を見ていただくことができ、本当に良かったです。

今日は子どもたちの普段の様子を見ていただくことができ、本当に良かったです。 今日の3時間目、3年生の子どもたちは書写の時間で毛筆に取り組んでいました。

今日の3時間目、3年生の子どもたちは書写の時間で毛筆に取り組んでいました。

さて、明日は

さて、明日は