今日の1,2時間目、3年生が以前から学習していた社会科「お店ではたらく人々」の授業に、移動スーパーの「とくしまるくん」が学校に来てくださいました。「とくしまるくん」は安全安心な食品を買い物がしづらい地域にも届けています。

子どもたちは、この日のために店長さんに直接聞きたいことを準備していました。

「お店では何人ぐらい働いてるんですか?」「どれくらいお店に商品はあるんですか?」「一番遠くにはどこまで行くんですか?」

答えてもらったことを聞きもらさないように、一生懸命メモしていました。

一つ一つの質問に丁寧に答えてくださって、子どもたちは本当にいい勉強になりました!

子どもたちのために来てくださって、本当にありがとうございました。

今日教えてもらったことをクラスで出し合う、次の学習につながっていきそうで楽しみです。

ネットモラル出前授業

今日の2,3時間目に、5,6年を対象にネットモラル授業を行いました。講師として和歌山IT教育機構の佐々木哲先生に来ていただきました。

最近のスマートフォンは小中学生の間でも広く普及しています。それだけに、SNSやネットに関わるトラブルが年々増加しており、そうした問題は西っ子にとっても身近になりつつあります。

佐々木先生は、実際に起こったネットトラブルの事例をいくつも引き合いに出し、丁寧に話してくださいました。子どもたちは先生の話を真剣に聞いていました。

お家では、スマホやネットに関する話をしたり、ルールを決めたりしていますでしょうか。ぜひ、この機会にお家でも話をしてみてください。

店ではたらく人びとの仕事(3年)

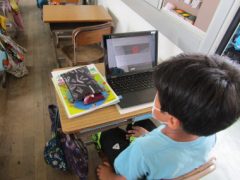

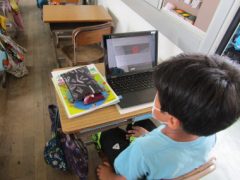

今日の3時間目、3年生の教室では社会科の学習をしていました。

2年生の時に子どもたちは、町たんけんで楠見西にはどんなお店があるのかを学習しました。3年生では、自分たちの身近なお店では、どんな人が働いているのか、どんな工夫があるのかを学習します。

一人一台になったパソコンを活用して、今日の学習の資料が子どもたちのパソコンに配られていました。カラーなのでとても見やすいです!

3年生の子どもたちも、ずいぶんスムーズにパソコンを扱えるようになってきています。

「買い物難民」「移動スーパー」について、知っていることを出し合いながら、学習することができました。これからどんなふうに社会の学習が進んでいくのか楽しみです。

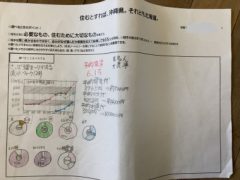

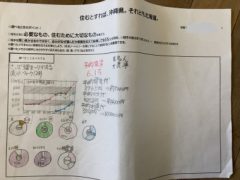

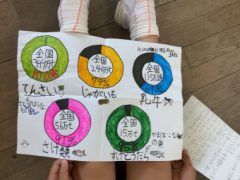

住むとすれば、北海道?沖縄?(5年)

今日の5,6時間目の5年生の教室では、社会の学習をしていました。5年生は以前からchromeブックを使いながら、調べ学習を進めていました。

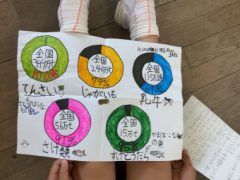

テーマは「住むとすれば、北海道?沖縄?」です。暖かい地域、寒い地域、それぞれの良さを、友達に伝わるように発表します。

子どもたちは、友達にわかりやすく伝えるために、それぞれ原稿を作ったり、円グラフなどを使って上手に発表できていました。 また、友達の発表にしっかりと聞くことができていました。

相手を意識して「伝え合う」ことは、すべての学習につながっていきます。とても良い経験のできた学習となりました。

ひまわり学級 公開授業

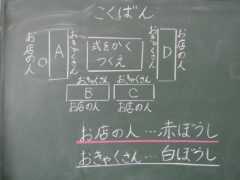

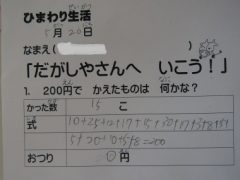

昨日の5時間目に校内研修の一つとして、ひまわり学級合同での公開授業が行われました。

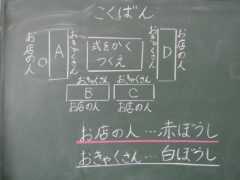

授業のテーマは『だがしやさんへ行こう』です。子どもたちは模擬のお金を使って、店員さんとお客さんの役になって授業を進めていきます。

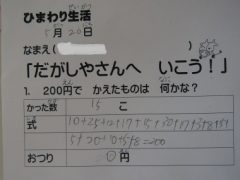

商品に見立てたカード並べて、準備完了です。カードには値段が書いてあるので、200円で自分が好きだなと思う商品を買っていきます。

買った商品が200円を超えていないか、あと何円買えるのか、店員さん側の子どもも、お客さん側の子どもも電卓を使いながら確かめました。

その後、自分の買った商品を式にしてワークシートに記録します。中にはピッタリ200円分の商品を買えていた子もいました!

授業の後半には、スペシャルタイムで本物の駄菓子を買う活動を行いました。

本物のお菓子を目の前にして、子どもたちはやる気満々です!前半で学習したこと、体験したことを活かして、手持ちの200円で、できるだけたくさんのお菓子を買おうと何度も計算をしていました。

ひまわり学級の子どもたちにとって、買い物活動を通して、「計算する」「書く」「コミュニケーション」など様々な体験をすることができた1時間となりました。

普段の生活の中でも、今日学んだことを活かしてほしいです。