1年 もうすぐクリスマスだね

1年生は朝顔のつるを巻いてつくったリースを階段や教室の掲示板に吊るしています。観ているとクリスマス気分になります。

1年 もうすぐクリスマスだね

1年生は朝顔のつるを巻いてつくったリースを階段や教室の掲示板に吊るしています。観ているとクリスマス気分になります。

最近の授業の1コマ

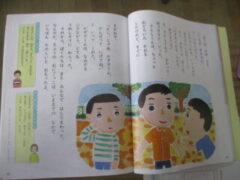

2年 2年生は国語で「かさこじぞう」の学習をしていました。めあては、「大年の市でかさこを売るじいさまの気持ちを考えようでした。子供たちは、シートにかきこんだことを、友達と意見交換していました。

1年 1年生は国語のテストに取り組んで真剣に取り組んでいました。

6年 6年生は社会科で江戸時代の人々のくらしについて学習していました。

今日の給食

今日の献立は、ごはん ビビンバ とうふわかめスープ 牛乳です。

最近の授業の1コマ⓶

4年 4年生は社会科で日本地図の県名の問題にみんなでチャレンジしていました。

5年 5年生は体育でハードル走に取り組んでいます。この時間は、端末機で撮影して走りをチェックするようです。

1年 かずやくんのなみだ

1年生は、道徳で「かずやくんのなみだ」を学習していました。だれもかずやくんとおにごっこにさそいません。でも、かずやくんは、みんなと遊びたいんです。かずやのくんの目からすうっとなみだがあふれるにを見た「ぼく」は、どんなことを考えたのでしょうか。子供たちは、「ぼく」が考えたことについて考えていました。

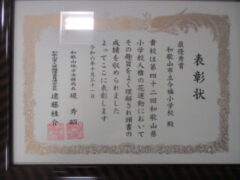

最優秀賞を頂きました。

第42回「和歌山県小学校人権花の運動」において最優秀賞を頂きました。今福小学校は、毎年、この運動に参加しています。主に飼育栽培員会・児童会とがチューリップの球根を植え、栽培委員会が水やりをしてきました。これからも続けていきたいものです。

最近の授業の1コマ

4年 4年生は外国語活動でアルハベットの学習をしていました。めあては、映像をみてアルファベットの小文字について知ろうでした。

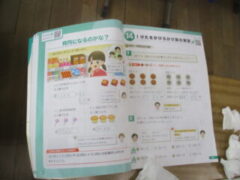

1年 1年生は算数の引き算の文章題に取り組んいました。

6年 6年生は外国語でゲームを楽しみながらいくつかの会話文をマスターしていました。

6年 オンラインでアドバイス受けたよ

6年生は、今、「今福おこし」に向けて、6年生が運営する4つのブースをどうするか考えています。その授業にオンラインで摂南大学の大学生に参加して頂き、アドバイスをもらいました。例えばブースの回転率を考えること。ゲームを1つ絞ることもいいが、2つを合わせる方法もある。たから探しは盛り上がる。6年生が運営のスタッフなのだから、全体を盛り上げることを考える。そのためにもまず、自分たちが楽しむことなどアドバイスをしていただきました。

雨なので室内ゲーム

今日は昼休憩はなかよし遊びの日でしたが、雨が降りそうなので室内ですることになりました。質y内ゲームでは、リーダー探しをしているグループが多かったようです。室内でも楽しく過ごしていました。

今日の授業の1コ⓶

1年 1年生は音楽で「きらきらぼし]をカスタネット、タンバリン、ピアニカ、トライアングルの楽器を使って、グループで合奏の練習をしていました。

5年 5年生は算数で「単位量あたり」の学習に取り組んでいました。

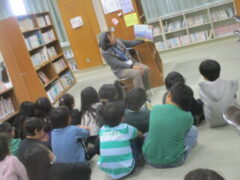

3年 3年生は地域の方に来て頂いて、本のの読み聞かせを聞く日でした。本の世界に入っていました。

今日の授業の1コマ

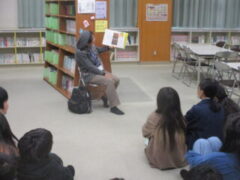

6年 6年生は地域の人の本の読み聞かせがありました。いろいろな本に興味をもってほしいものです。

2年 2年生はALTの先生と外国語活動を楽しんでいました。テーマはクリスマスの言葉でした。

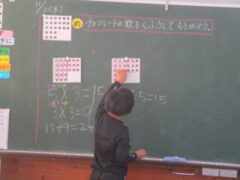

3年 3年生は算数で「1けたをかけるかけ算の筆算」について学習していました。20×3.200×3の計算をどう考えたのでしょうか。

今日の給食

今日の献立は、パン 牛乳 白身魚のごまみそだれ こんぶあえ すましじる です。

最近の授業の1コマ

1年 1年生は生活科で「愛徳幼稚園との交流」について感想を書いていました。どんなことを書いたのでしょうか。?

2年 2年生は国語で新出漢字をドリルで学んでいました。がんばって覚えましょう。

4年 4年生は算数で「数字を概数にしグラフ」する問題に取り組んでいました。

6年 6年生は会社活動に取り組んでいました。

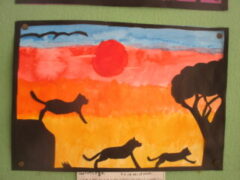

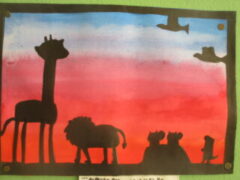

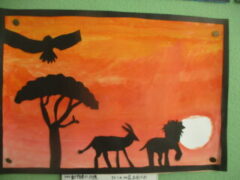

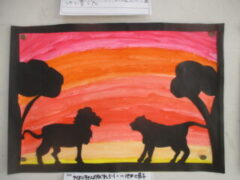

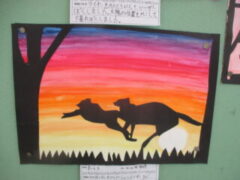

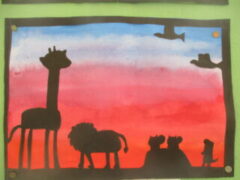

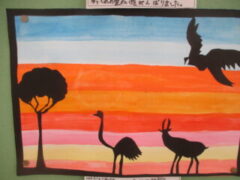

5年 切り絵:サバンナの夕暮れ

5年生は作品は、まるでアフリカの風景をみているようです。鑑賞してください。(一部紹介します。)

1年生と愛徳幼稚園との交流

今日、1年生と愛徳幼稚園の年長さんと交流しました。始めに6年生から1年生までの教室を見学しました。高学年の教室を回っている時は、園児は緊張していたかもしれません。高学年の子供たちはにっこり笑顔が見られました。中学年から低学年の教室を回っていると、幼稚園の先生も教え子に出会って喜ばれていました。学年によっては愛徳幼稚園出身に子供が多い学年もありました。

●愛徳の子供たちが来てくれました。下履きと上履きを履き替えました。

●6年生の教室から1年生の教室まで案合しました。

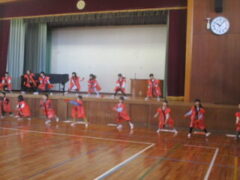

●体育館で1年生と園児が対面しました。1年生は「秋といえば」と「よさこいソーラン節」を披露しました。

●秋と言えば 元気で大きな声で発表しました。

●いよいよ よさこいソーラン節です。この日のソーラン節は、気持ちも乗っていて、とてもかっこよかったです。

●発表の後に、1年生からプレゼントを渡しました。

●最後のジャンケン列車をしました。愛徳の園児が50人あまりいましたので、長い列車ができあがりました。

●今福小学校と愛徳幼稚園の交流は、今までコロナ禍できまんせんでしたが、今年度、数年ぶりに再開することができました。この日、1年生は、お兄ちゃん、お姉ちゃんになっていました。発表がとてもよかったです。法被もがんばってたとんでいました。

今日の授業の1コマ

3年 3年生は算数で「計算の順序」を学習していました。

4年 4年生は外国語活動で「I have a ~ 。」の表現を学んでいました。物は文房具です。

6年 6年生は道徳で「貝塚博士」を学習していました。自分の興味のあることや続けていきたいこと何か、また、それをどのうように大事にしていけばいいのか、この教材を通して考えていました。

今日の給食

今日の献立は、ごはん 牛乳 きざみうどん ひじきのいためなます です。

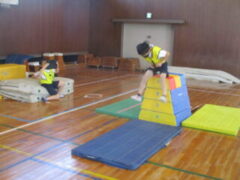

4年 研究授業

先日、4年生は体育の研究授業がありました。この日は、教育委員会の先生方にも来ていただきました。授業は跳びび箱運動で。単元名は、「とんで」「とって」「話して」 ポイント発見~エンジョイとび箱」です。この「とって」は「撮って」です。友達の動きを端末機で撮影して、それを再生してポイント=コツを見つけてアドバイスし合います。子供たちは、腕の支持力をつける基礎感覚運動をしてから、それぞれめあってをもって、跳び箱運動に取り組みました。

●基礎感覚運動

●集合してめあてなどの確認

●お互いにアドバイスするためにグループになり、それぞれ各自の技に挑戦。

●この授業で初めて開脚跳びが出来た子供が2人いました。その時の瞬間の笑顔は最高でした。

最近の授業の1コマ

3年 3年生は算数で「何倍でしょう」を学習していました。

1年 1年生は生活科で幼稚園のお友達と交流をするので、そのために色紙で折り紙を折っていました。

4年 4年生は理科で「秋の生き物をさがしに行こう」で、調べた草花のシートづくりに取り組んでいました。

今日の給食

今日の献立は、ごはん 牛乳 くじらにたつたあげ すろっぷだいこん みそしる です。

今日の授業の1コマ

1年 1年年生は生活科の時間で学習発表会のことをふりかえりをシートに描いていました。

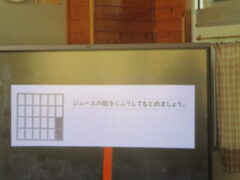

2年 2年生は算数でジュース数を工夫して求めていました。たてわけ作戦、よこわけさくせん、あったんだろう作戦などみんな頑張って考えていました。

6年 6ね生は総合で修学旅行の思い出をポスターで表現することに取り組んでいました。

最近の授業の1コマ

1年 1年生はおもちゃランドに招待された2年生にお礼のお手紙を書いていました。

2年 2年生は算数でチョコレートの数を工夫して求めていました。

3年 3年生は体育でキックベースボールに取り組んでいました。

学校保健委員会

11月21日(木)、学校医の歯科、内科、耳鼻科、眼科、そして、学校薬剤師の5名の先生方に来て頂いて、5年生の児童に「健康教室」を実施していただきました。5年生の子供たちがあらかじめ考えて先生方に送っていた質問に答えて頂く方法で「健康教室」が進みました。子供たちが次ような質問をしました。

①「お腹が痛くなる時の対処法を教えてください?」

②「視力をよくするにはどうしたらいいですか?」

③「耳掃除をしても聞こえにくい時はどうしたらいいですか?」」

④「歯みがきで歯がきれいになる磨き方を教えほしいです。」

⑤「粉薬が苦手なのですがどうすればいいですか?」」

⑥「かぜをひかないようにする心がけはありますか?」など

普段、医療の専門家の学校医さんと直接お話しするようなことはないので、子供たちにとっても貴重な体験であり、自分の健康を意識する機会なったのではないかと思います。

今日の給食

今日の献立は、パン 牛乳 てりやきハンバーグ こふきいも もずくスープ です。

1・2年 にぎわったおもちゃランド

今日、2年生が1年生を招待して、生活科室でおもちゃランドが開催されました。ゲームコーナーは。しゃてき、魚釣り、がちゃこ、クレーン、くじなどのコーナーがありました。1年生の子供たちは、スタンプカードをもらってコーナーごとにスタンプを押してもらいます。ゲームそのものを楽しんだり,景品をもらってよろこんだりと1年生はおもちゃランドを満喫していました。2年生は、ゲーム説明をしたりゲームのお手伝いをしたりととても忙しそうですが、1年生が楽しんでくれているという喜びと、手伝っているという充実感で顔が笑顔で輝き、2年生がお兄ちゃん、お姉ちゃんになった瞬間です。みんなが楽しめにぎわったおもちゃランドでした。

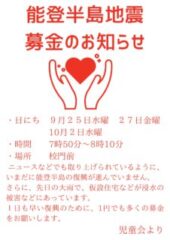

児童会:能登半島地震の募金を送ってきました。

先日、委員会の時間に、児童会の子供たちが9月25日から10月2日(水)まで実施した能登半島地震の募金活動で集まったお金を、郵便局から日本赤十字社に送らせていただきました。みまさまの温かいご支援ありがとうございました。(募金額は21,417円です。)

委員会活動

先日、4年生以上の委員会活動がありました。学校生活が安全・安心に、そして、楽しくなるように頑張っています。

〇飼育委員会はメダカや金魚の水槽の掃除をしていました。

〇保健委員会は、12月の保健目標にある手洗いの仕方の説明の練習をしていました。

〇放送委員会は、2学期の反省と3学期の企画のことを話し合っていました。

〇体育委員会は、3学期に昼休憩にする企画のについて話し合っていました。

〇給食委員会は、四季折々の給食メニュー紹介プリントの準備をしていました。

〇図書委員会は、おすすめの本の紹介のシートを作っていました。

4年 レッツエンジョイ 跳び箱

4年生は体育でとび箱運動取り組んでいます。単元名は、「とんで」「とって」「話して」 ポイント発見~エンジョイとび箱」です。この「とって」は「撮って」です。友達の動きを端末機で撮影して、それを再生してポイント=コツを発見する学び方です。撮影してポイントを発見することができるでしょうか。

最近の授業の1コマ

5年 5年生は算素で「平均」の復習問題に取り組んでいました。

6年 6年生は国語で学習している環境問題(プラスチックゴミの問題)のポスターを作っていました。

4年 学習発表会

4年生は、先日、11月12日(火)に開催された6校交流音楽会で発表した、「みつけよう大切なもの」(合唱)、「いろんな木の実」(合奏)を披露しました。2学期頑張って練習したきた成果がみられてよかったです。

〇みつけよう大切なもの

〇いろんな木の実