あっという間に、もう2月です。

3日は節分。「鬼は外!福は内!」

皆様に多くの福が訪れますように。

学校アンケートにご協力

ありがとうございました。

皆様の想いを真摯に受け止め、

今後の教育活動に活かしていきたいです。

あっという間に、もう2月です。

3日は節分。「鬼は外!福は内!」

皆様に多くの福が訪れますように。

学校アンケートにご協力

ありがとうございました。

皆様の想いを真摯に受け止め、

今後の教育活動に活かしていきたいです。

1月6日(金)

みなさま、明けましておめでとうございます。

さて、お正月気分もまだぬけきらない今日。

元気に子供達が登校しました。

リモートでの始業式(早くみんなで集まりたい)

を終え、各教室の様子をのぞきに行きました。

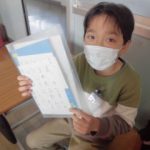

教室には子供達の「冬休みのがんばり」が。

「お手伝いいっぱいしたよ」と話す子もいました。

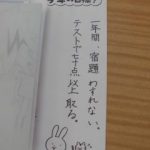

それと共にやってくるのが、3学期のドリル。

恒例の名前書き。がんばって練習しよう。

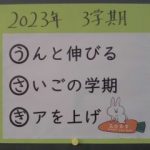

3学期は、こんな学期にしよう!と

どの学級でも、先生の声が響きました。

子供達も一人ひとり、自分のめあてを

考えていました。

めあてに向かって、今日からスタートだね。

今年も、やる気いっぱいの子供達を見たいです。

本年もよろしくお願い致します。

11月21日~25日の学習参観週間が終わりました。

期間中は、63人の地域・保護者の皆様が、

子供達の様子をご参観くださいました。

おじいちゃんおばあちゃん、おじさんおばさん、

色々な方がお見えになり、

子供達の励みになったと思います。

また、26日は土曜参観、ありがとうございました。

期間中は、ゲストティーチャーに来ていただき、

学習した学年も多かったです。

そろばん教室。

はじめて使う子も多く悪戦苦闘でしたが、

さすが子供達、すぐになれてきました。

キッズサポートスクールでは、2年生と5年生が、

人の心を傷つけること(いじめ)は

絶対許されないことを学びました。

認知症キッズサポータースクールでは、6年生が、

認知症という「病気」について、周りの人の

理解と支えが必要なことを学びました。

また、土曜参観では、お父さんの姿を多く見かけました。

子供達も少しいつもより、緊張気味だったかな??

いよいよ12月が目前。

2学期も残り少しです。

11月5日(土) 晴天!

9月によていしていたプレサマ。

コロナのかんせんが広がり、

9月にはできませんでした。

でも、今日、計画どおりに

行うことができました。

育友会の役員さんが中心となって、

じゅんびを進めてくださいました。

4つのゲームと、有功中学校の吹奏楽部の演奏、

そして抽選会。とても楽しい時間となりました。

「ドッジビーターゲット」

いちばんとおくの、的に入れるのが

とってもむずかしかったです。

「わなげ」

育友会長さん、手作りの的。

いっぱい入れるところがあって、

みんな上手に入れてました。

「ストラックアウト」

5つのボールを、数字めがけて えい!

なげるのって、むずかし~

「せんぼんびき」

何があたるか、ワクワク、ドキドキ。

すてきなおみやげが、できたね。

すばらしい吹奏楽の演奏。

先生も参加して、いつもとちがう顔。

聞いているみんなも、

どんどんひきこまれて・・・

楽器に興味を持った子も

いるんじゃないかな、と思います。

さいごの、大抽選会。

大当たりの人、おめでとうございます。

あっという間の1時間半でした。

久しぶりのお祭り、楽しかったです。

役員の皆様、お手伝いしてくださった方、

ありがとうございました。

いよいよ11月に入りました。

すっかり秋らしくなり、2学期も、2か月をきりました。

暑い中での運動会から始まった10月でしたが、

季節がすすむのは、はやいです。

10月末に、本校研究発表会と授業参観がありました。

研究発表では、大勢の先生方に

子供達の学習の様子をご参観いただきました。

参観では、保護者の皆様にも一緒に

学習に参加していただく様子も多くみられ、

久しぶりに学校がにぎわいました。

子供たちが、いっしょうけんめい話し合う

姿も見られました。

学習発表をする学級もあり、

様々な学習の成果を見ていただくことができました。

お忙しい中、ご参観くださり、

ありがとうございました。

今月は、『学習参観週間』も設けています。

地域の皆様も、ぜひ子供たちの普段の姿を見に

足を運んでください。