朝の掃除のようす

朝晩の冷え込みが厳しくなり、昼間の教室でも寒さを感じるようになってきました。

楠見西小学校の朝のスタートは、「清掃タイム」から始まります。

子どもたちと先生たちで、とても一生懸命にそうじに取り組んでいます。

冷たい水にも負けないで、廊下や教室の床、階段を拭いてくれています。

玄関は広くて大変ですが、5年生と6年生の高学年が頑張ってくれています。

自分たちの使う学校を、自分たちできれいにする。掃除の時間はとても大切なことを学習できる時間です。

お家でも年末の大掃除の時に、自分の普段使っているところを、自分できれいに掃除できたらいいなと思います。

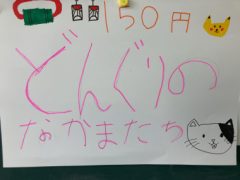

ひまわりショップ開店!(ひまわり学級)

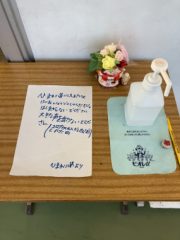

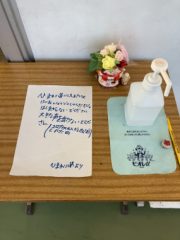

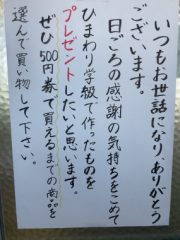

今日の2時間目、ひまわり学級の子どもたちが頑張って準備してきた「ひまわりショップ」がいよいよ開店しました。

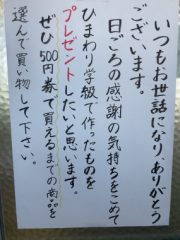

「ひまわりショップ、開店でーす!」大きな声で開店を知らせてくれました。入り口には消毒液が置いてあり、本当のお店のようです。

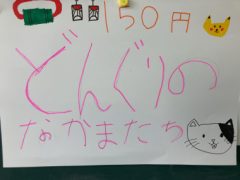

入口で渡してもらった500円券でお買い物ができます。写真立て、どんぐりリース、まつぼっくりツリー、キーホルダーなどどれも、とても上手に作られています。

「これ一つください。」「はい!お釣りは350円です!」子どもたちは、お釣りも計算して、はきはきと接客することができていました。

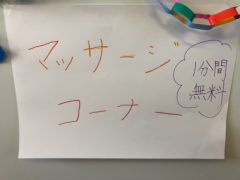

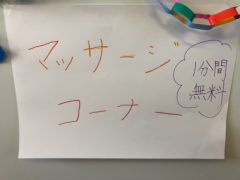

教室の前には、マッサージコーナーがあり、来てくれたお母さんや先生たちに1分間無料で肩をもんであげていました。

たくさんの人たちに来てもらって、大盛況で終わりました。ひまわり学級の子どもたちは、貴重な経験をすることができたと思います。

来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

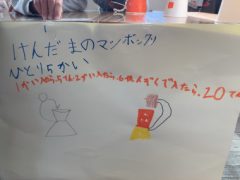

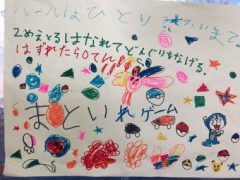

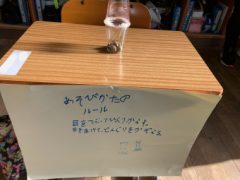

ひまわりショップの準備!(ひまわり学級)

今ひまわり学級では、24日の月曜日に行われる『ひまわりショップ』に向けての準備をみんなで頑張っています。

これまで、子どもたちはどんなものを作るのか計画し、いくらで売るのかを話し合って考え、招待状作りにも取り組んできました。

当日は、自分たちで手作りしたかわいい小物を、先生やおうちの方々に買いに来てもらい、子どもたち自身が『ひまわりショップ』の店員さんになって接客します。

お店屋さんの店員になりきる活動を通して、商品の計算や接客だけでなく、自分たちの作ったものが多くの人を笑顔にすることなど、いろいろなことを学ぶ良い機会にしてほしいなと思います。

今から当日がとても楽しみです!

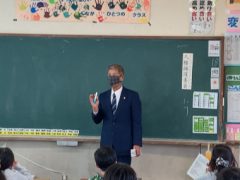

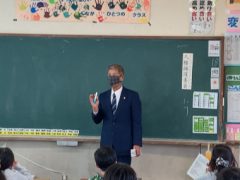

人権教室(4年)

今日の3時間目、4年生の教室では人権擁護委員の小川先生をお招きして、人権教室を行いました。

人権擁護委員は、法務省が定める民間ボランティアの制度です。

授業では、いじめについてDVDを見た後に、みんなでいじめについての考えを出し合いました。

いじめは絶対にしてはいけないし、許してもいけない。いじめを見ていて、何もしないこともいじめになるということを子どもたちは学び、真剣に考えることができていました。

和歌山県では、11月11日から12月10日の1か月間を「人権を考える強調月間」と定めています。ぜひお家でも「人権」について考えてみてはいかがでしょうか。

まつぼっくりけん玉(1年)

今日の5時間目の生活科で、1年生は先日の遠足で拾ってきたまつぼっくりでけん玉を作りました。

紙コップを二つ合わせてビニールテープでとめます。

そして、毛糸につないだまつぼっくりを紙コップにつなげたら完成です。

紙コップには子どもたちが思い思いのイラストを描きました。

最後に、完成したまつぼっくりけん玉で遊びました。

上から入れたり、下から入れたり、みんなとても上手でした!