全力で取り組む児童の様子が見れました。種目は、ソフトボール投げ、立ち幅跳び、50M走、反復横跳び、長座体前屈、上体起こしの6種類でした。

カテゴリー: 教育活動

天草を干しています。

縦割り班活動

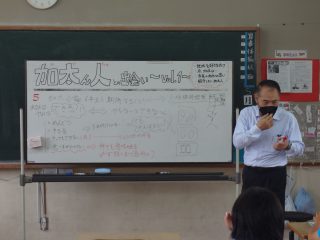

今回のゲストティーチャーは校長先生でした。

春の遠足 ウォークラリー&北ノ浜レクリエーション大会

今日は待ちに待った遠足でした。昨日からの雨も上がり、無事に予定通り行うことができました。

朝の集合した様子です。グループの代表がこれからくじを引き、ウォークラリーのコースが決まります。「歴史探索ツアー」「遠足とは遠くの足で行くのだ ツアー」「平和的お買い物ツアー」「南海、何回行くのツアー」「目指せ、もごもご健康ツアー」「体力増進ツアー」と楽しいコースばかりです。地域の方々にも引率のお手伝いをいただきました。

加太駅とつぶらカフェさん、大変お世話になりました。いろいろと質問に答えてくれたり、お話を聞かせてもらったりしました。

加太消防署さん、ありがとうございました。救急車の出動前でお話を聞くことができたようです。

キシモト商店さん、いつもいつもありがとうございます。こだわりの味についても教えてもらいました。

たこ焼きやさちまるさん、ありがとうございました。子ども達もきっと食べたかっただろうな。

春日神社さん、小嶋商店さんにも協力いただきありがとうございました。

お食事処はまいさんとえびすやさんにも、お忙しいところお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。

おさかな倉庫、磯賀屋さんにもお邪魔させていただきました。本当に地域の皆さん、子ども達のためにご協力頂きありがとうございました。

他にも、淡島神社や、行者堂もポイントとしました。

行者堂からの眺めはすばらしいですね。

子どもたちは、予定より少し早く目的地のクジラ公園に到着しました。楽しい自由時間を過ごした後は、待ちに待ったお昼ご飯の時間です。おいしそうなお弁当を味わいながら食べていました。

午後からのレクリエーションは宝さがし、障害物競走、ビーチフラッグの3種目でした。6年生が中心になって、各活動が行われました。全員が楽しく参加し、子どもたちにとって思い出に残る縦割り遠足でした。