27日(火)5時間目、3年生は地域の漁師さんから、加太の魚についてお話を聞きました。

ゲストティーチャーは加太小学校で獅子舞も教えてくれている現役の漁師さん。「昔はスズキという魚がたくさん獲れたけど、今、とても少なくなりました。」「カツオの中でもスマガツオという魚は、昔はまったく獲れなかったけど、このごろ少しずつ獲れるようになってきたのですよ」「水温が昔から少しずつ変わってきて、加太より暖かいところの魚が獲れ始めているみたいです」など環境の変化と魚の関係を、子どもたちにもわかりやすく説明してくださいました。子どもたちは事前に質問を用意していたのですが、メモを一生懸命とって頭の中もいっぱいになったようで、あまり聞けないようでした。それでも「一番大変なお仕事は何ですか?」など質問して、自然が相手のお仕事の大変さを教えてくれていました。印象に残ったのは、魚の価格がそれほど上がらないのに、燃料費がかなり上がっている、というお話で、漁師さんのご苦労を知ると魚を獲ってくれることに感謝でした。最後まで優しく語り掛けてくれるような1時間でした。

22日(木)5・6時間目は、第2回目のダンス教室でした。

前回のレッスンがとても楽しかったようで、この日まで子どもたちは休み時間や放課後に動画で練習を繰り返していました。ですから5時間目が始まる前から”早く体育館に行きたい!”という雰囲気。体育館に入ると先週と同じく、HAVIFUNのダンサーの方々は初めからテンションMAXです。「ナイスーゥ!」も連発。

レッスンが始まるといきなり前回踊ったところまで通しで踊りましたが、多くの子がキレキレに踊っていました。そしてこの日はパートに分かれて踊るフレーズを習って、ダンスだけなら最後まで習いました。「最後までいったよー!」HAVIFUNのダンサーたちと拍手!子どもたちもうれしそうでした。きっとまた自主練習が見られる1週間になり、来週木曜日のラストターンを迎えることになるのでしょう。笑顔あふれる時間でした。

23日(金)、グラウンド南側のビオトープ(通称トンボ池)に氷が張り、子どもたちは朝から大騒ぎでした。

この前日から天気予報では全国的に強い寒波が日本列島を覆う、ということでした。近畿地方も北部で暴風雪警報が出ているところもあるらしく、この日も和歌山でもとても冷たい風が吹いていました。夜の冷え込みも強かったようで、トンボ池の水も凍っていたようでした。朝から目ざとく子どもたちはそれを発見。半分池に落ちそうになりながら氷取り祭りです。見せてもらうと結構な厚さで、5ミリ以上ありました。冷たい!なんて言いながらもうれしそうに氷を空にかざして、寒さなんて気にせずに遊びまわる子どもたちでした。

19日4時間目、5年生が和歌山県が主催する出前授業を実施しました。内容は「魚の骨を上手にとって、おいしく食べる」というものでした。

県の農業水産振興課の方から、和歌山県の水産業のお話から始まりました。和歌山県の水産物水揚げ量は、全国的に見てそれほど上位にいるわけではないことが紹介されて、子どもたちの間でも”意外・・・”という空気です。「どっちがアジでしょう!」「シラスはどの魚でしょう?」などのお魚クイズもあり、アンコウやアジの骨格の様子も見たり、子どもたちは楽しくも興味津々な時間でした。

その後、給食では実際にアジを食べました。教えてもらったとおりに骨をとって、最後は背骨だけがきれいに残るように食べられた子もいました。さすが加太っ子なんて思いました。おいしく、たのしく、不思議いっぱいの授業でした。

16日(金)2時間目、「WA!BRASS」という金管アンサンブルグループにコンサートを開いていただきました。

曲目は「加太小学校校歌」「エビカニクス」「さんぽ」「トトロ」・・・たくさんの演奏を聴かせてもらいました。「エビカニクス」は10月に運動会のウォームアップ体操として全校生で踊った経緯もあり、体育委員会の子どもたちが前に出て、みんなで一緒に踊りました。途中には指揮者体験があり、指揮者に選ばれた2名の子どもたちは、少し緊張しながらも楽しそうに最後までタクトを振っていました。とても楽しい1時間。最後は拍手でアンコールをして、もう一度「エビカニクス」を踊っていました。

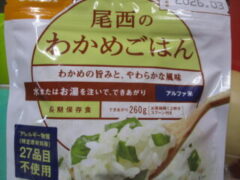

15日の給食は、「アルファ化米」を米飯の代わりに食べました。

これは、備蓄品として置いている「アルファ化米」の期限が近づくと差し替えのものが届きますが、このタイミングで災害学習も兼ねながら一度食べてみようと進めた企画でした。いつものようにごはん茶碗に入れた「アルファ化米」ですが、見た目も匂いも普段の米飯と変わりません。「いただきます!」のあと、子どもたちに感想を聞いて回ると「おいしすぎる!」「普通と同じ!」「ちょっとぱさぱさするかな。」などとコメント。先生は「おいしい味付けです。本当に災害のとき、起きてほしいことではないけど、そんなときにこの味はとてもうれしいです。」と話していました。おかわりもあるくらいにぎやかな給食になりました。

15日5・6時間目、和歌山のダンスチーム「FAVIFUN」の5人によるダンス教室が開かれました。5年生と6年生がヒップホップに挑戦です。体育館に来た子どもたちにいきなり「ナイスー!!」と、ステージで待ち構えるFAVIFUNのお兄さんから声をかけられ、子どもたちは唖然。ところがどんどんダンスを習うにつれて、自分から「ナイスー!」って言えるようになってきた子どもたち。あと2回、毎週木曜午後におこなう教室がこれからも楽しみです。

15日、朝の時間に2年生が「朗読劇」を発表してくれました。

題材は「かさこじぞう」でした。2年生の子どもたちが国語の授業で学習した物語文ですが、文章をほぼ暗記して劇にして、他学年全員が見守る中、しっかりと、そして楽しく発表してくれました。途中オリジナルにお地蔵様のポーズを面白おかしくしたりして、お話を自作していましたが、ほとんどは原文そのまま。それをセリフのように覚えて、恥ずかしがらずに話す姿はとても立派でした。

14日から「竹太鼓」の練習が朝、始まりました。

これは2月7日に予定されている「加太っ子文化祭」で5・6年生が発表する演目となります。ずっと加太小高学年に継承されてきている演目で、下の学年の子供たちも憧れをもって見ています。中央に大きな「宮太鼓」を据えて、「締め太鼓」「樽太鼓」をステージ左右に配置。そしてフロアーには太くて長い竹を6本セットして、それぞれ木のバチでたたきます。この日、パートに分かれて個人練習を始めると、静かな体育館は一気に乾いた竹をたたく音が響きます。正確なリズム、音の大小、これから身に付けていく技術はたくさんありますが、気持ちよさそうに高学年の子供たちは練習していました。

3学期は50日あまり、という短い日数なのですが、加太小自慢の「縦割り活動」はさらなる充実を図ります。月初めの縦割り活動は「縦割り会議」を開いて1か月間の朝の遊びの計画を立てますが、この会議、2学期までは6年生が中心になって進められていたところ、3学期からは6年生が補助に回って5年生が中心になって進めることになります。”練習”をするわけです。その1回目となった13日でしたが、どのグループの5年生もとても苦労しながらもがんばって進めていたようでした。来年度の加太小を背負って立つ5年生。どんどん自信をつけてがんばってほしいです。