6月17日(月)

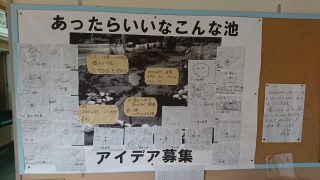

ビオトープ作りも骨格が少しずつできてきました。

子どもたちも、「何してるん?」とはもうあまり聞かなくなりました。少しずつ池の形になってきたからでしょうか。

池だけでなく、川や水辺の草、浅い池、深い池、ひょうたん型の池、トンボの止まる棒等、子どもたちの要望に応えていきます。

あとは粘土を貼り付けて。

カテゴリー: 校長室より

八幡台 きょうの給食:42

八幡台 きょうの給食:41

何してるん?

ビオトープ構想

6月上旬

運動場北門近くにブロックで囲った畑に生き物や植物と触れ合ったり観察したりできる場所を作ろうとしています。ビオトープと言います。ビオトープはドイツ語で、バイオ(生き物など)トップ(頂上)、つまり、生き物にとって一番よい環境という意味です。

ふだんから、運動場の周りの溝にいる小さなエビを休憩時間ごとに探しに行く子どもや、登校時にザリガニやバッタなどを虫かごに入れて大事そうに持って来る子の多いこと。そんな子どもたちに生き物と身近にふれあえる環境を作ろうと、池作りを決めました。

アンケートをすると、「ひょうたん型の池がいい」とか「メダカを飼いたい」とか「家から金魚を持ってくる」とかいろいろな意見をもらいました。中には「池の深さがないと、夏場に生き物が死んでしまう。」など大切な意見ももらいました。みんなの意見を総合して池作りをスタートしています。

八幡台 きょうの給食:40

ついでに見た屋上からの景色

学級園の花・野菜

6月13日(木)

校舎の南側には、学級園があります。それぞれの学年が、学習に関係する花や野菜を育て、植物の生長を観察します。もちろん水やりも自分たちで行います。育った野菜は持ち帰ったり学級活動で調理していただいたりします。

ミニトマトやオクラ、ピーマン、スイカ、キュウリ、カボチャ、ヒマワリ、ホウセンカ、マリーゴールド、ゴーヤ、ゴーヤによるグリーンカーテン、アサガオなどが植えられていました。すくすく生長しています。

柑橘系の植物のまわりにアゲハチョウを見つけました。

4年生がゴーヤの育ち方を観察しています。自分たちの身長より高くなっています。何メートルくらいになるのでしょうか、それと、ゴーヤは少し苦いけど、みなさん食べられるのでしょうか、楽しみですね。