6月27日(金)、今年度のプール学習が始まりました。計画当初は24日(火)だったのですが、警報発令や天候不順でこの日にスライドしてきたのでした。プールが大好きな子どもたちは、やっと入れるプールに笑顔爆発。水を掛け合ったり、潜ったり、小学校の夏の風景です。学校としては水の事故に細心の注意を払うのはもちろんですが、昨今、熱中症アラートも気になるところです。決して無理をさせないようにプール授業を進めていこうと考えています。

6月27日(金)、今年度のプール学習が始まりました。計画当初は24日(火)だったのですが、警報発令や天候不順でこの日にスライドしてきたのでした。プールが大好きな子どもたちは、やっと入れるプールに笑顔爆発。水を掛け合ったり、潜ったり、小学校の夏の風景です。学校としては水の事故に細心の注意を払うのはもちろんですが、昨今、熱中症アラートも気になるところです。決して無理をさせないようにプール授業を進めていこうと考えています。

1週間が経ってしまいましたが、先週月曜日にクラブ活動が実施されました。加太小学校のクラブ活動は前期後期1回ずつ計2回行われ、「加太」をテーマにしたり社会体育との接続を狙ったりするなかで「スポーツ系」「文化系」「調理系」「海との交流系(つり)」の4種類のクラブを開きます。今回はバドミントンクラブ、地域材料を用いたハーバリウム作り、寒天を使ったフルーツあんみつ作り、サビキ釣り体験を先生方が手分けして準備を進め、実施しました。どのクラブも色濃く加太小学校の特色がみられるとてもすてきな時間です。当日は子どもたちも笑顔がいっぱいの体験となりました。

17日(火)3時間目、避難訓練が行われました。放送で、「火事です。火元は給食室です。おちついて避難しましょう。」という放送のあと、子どもたちは「お・か・し・も」を守りながら、整然と素早く避難できました。3分もかかりません。とても集中できていました。「お・か・し・も」が何か、一度お子さんに聞いてみてくださいね。2学期は地震、3学期は不審者を想定した訓練を行う予定です。

17日(火) 午後、5年生は「地域素材」をテーマにした学習を進めるために、地域にある子どもたちもよく知っているお店、キシモト商店を訪ねました。低学年のときから何度か訪ねたことのあるお店ですから、とてもなじみ深いようです。今回は5年生としてたくさん新しい学びがあったことでしょう。5年生はお店を調べる体験学習も2度目で、初めは電車に乗って南海沿線のお店を訪ねています。どんどん学校を出て、主体的に活動する5年生です。

17日(火) 午後、5年生は「地域素材」をテーマにした学習を進めるために、地域にある子どもたちもよく知っているお店、キシモト商店を訪ねました。低学年のときから何度か訪ねたことのあるお店ですから、とてもなじみ深いようです。今回は5年生としてたくさん新しい学びがあったことでしょう。5年生はお店を調べる体験学習も2度目で、初めは電車に乗って南海沿線のお店を訪ねています。どんどん学校を出て、主体的に活動する5年生です。

19日(木)には、2年生が「まちたんけん」を行いました。今回は加太にあるさまざまな建物などを”発見”することが目的でした。「ゆうびんきょく、あった!」「タイ公園あった!」と口々に話しながら、ワークシートにチェックを入れていました。ちょっと暑かったのですが、空はぬけるような青空。海も友ヶ島もとてもきれいで、子どもたちは疲れも見せず、元気に歩いて探検をしていました。「はい、ここで休憩!」と先生が言うと、「じゃ、おにごっこしよう!」と子どもたち。元気いっぱいです。

19日(木)6時間目、4年生がパッカー車の説明を聞く体験をしました。うなるように回転する後ろの機械に一人ずつごみを入れて、ごみが押し込まれていく様子を見たり、緊急停止ボタンを押させてもらったり、貴重な体験がいっぱいでした。最後は水の入ったペットボトルを機械に挟む様子を見ました。挟まれたペットボトルはすごい力で押しつぶされ、勢いよく水が噴き出します。まるでシャワーのような様子に子どもたちは大はしゃぎ。少し濡れてしまいましたが、ごみを出すときに液体の入ったペットボトルを出すと困ることを実感していました。このあとたくさんの質問に答えてもらって、お礼を言って学習を終えました。

24日のプールびらきにむけて、今日の午後、中学生が全員でプールを掃除してくれました。

小学生も幼稚園の園児もみんなでプールを使います。中学生に感謝を忘れないようにしたいです。

1学期も半ばを迎え、校舎内外に子どもたちの学びの過程やその跡がどんどん見られるようになってきました。

23日に予定されているクラブ活動を通して、子どもたちの主体性をはぐくむことを狙った「クラブ紹介」の掲示。

2・3年生教室前には、理科の生き物の単元の掲示と展示。きっと子どもたちの学習意欲は高まっていることでしょう。

1年生の教室には、貴重な機会となった万博遠足をしっかり振り返る掲示。知識の広がりが期待できそうです。

縦割り活動を記録した掲示もあります。ABCそれぞれのグループの生き生きとした活動を振り返ることができます。

6年生の掲示板には、子どもたちが作る自作の漫画で毎日の楽しさを表現しています。

5年生の掲示板には加太の歴史や祭り、友ヶ島などを「魅力新聞」としてまとめた新聞が掲示されています。

両方ともさすが高学年。学びや表現のレベルに驚かされます。

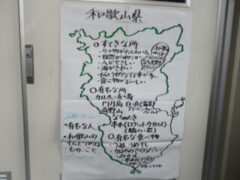

4年生は和歌山県の様子を掲示しています。日本の様子を学習する4年生。社会では今、都道府県をすべて覚える学習を続けています。

4年生は和歌山県の様子を掲示しています。日本の様子を学習する4年生。社会では今、都道府県をすべて覚える学習を続けています。

外へ出てみると、きれいに整えられた学級菜園には様々な野菜が育っています。低学年は植木鉢です。トマトやズッキーニ、収穫の季節が楽しみになります。黄色いトレーで稲作に挑戦しているのは校長先生!

子どもたちの充実した学びには、充実した環境づくりも大切な視点です。学校中あちこちで子どもたちの成長の跡が見られます。

今日は参観日でした。1年生は算数。丸い形や角のある形に注目しながら、箱型や円柱型の形を写し取りました。2年生は国語の勉強。「話そう2年生のわたし」という単元で、2年生になってから一番楽しかった思い出を発表していました。「僕は万博に行ったことが一番心に残っています。」「コモンズで一番覚えているのはどこですか?」「コモンズじゃないけどデンマーク館を一番覚えています。」楽しいやりとりをしていました。3年生は算数の時計。授業の始まりはe-ライブラリを使って、かけ算やたし算など自主的に自分の苦手なところに取り組む時間をとっていました。4年生は国語の勉強。「走れ」を上手に音読していました。授業の最後は万博の感想発表もしていて、とても楽しそうでした。5年生は国語の漢字の成り立ちの学習。形声、会意、指事、象形。この4つを学習しますが、授業の途中からは成り立ちクイズでした。「肉」「肉」「肉」と3つ並べて書いた下に「皿」を書いたオリジナル漢字の読み方は?答えは「焼肉」でした。6年生は算数。分数÷分数を線分図で説明します。「逆数にしてかけ算する」は結果であり、どうしてそうなるのかをみんな一生懸命に考えていました。あおぞら学級の子どもたちもみんな活躍していました。万博の写真から感想を発表している学級、自学年の国語の物語文を上手に音読している学級、輪投げで入った数で九九を発表する学級。「3×4はいくつだった?」「12!」「12点も獲得!」なんて楽しそうです。交流学級も特別支援学級も、みんな笑顔でがんばる参観授業でした。

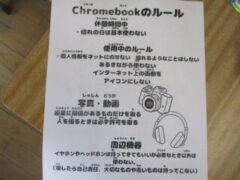

主体的に活動する力を培う「委員会活動」。自分たちの加太小学校を自分たちでよりよい学校にするため、それぞれの委員会が活動のペースを上げ始めました。今日は放送で流したい曲をリクエストする企画を立ち上げた「情報運営委員会」が、その説明に朝、各学級に説明をして回っていました。また、子どもたち一人一台充てられているクロームブック(パソコン)の使い方のルールを自分たちで考え、説明もしていました。「保健給食委員会」の子も朝、今月のめあてを説明するために学級を回っていました。「児童会」の子どもたちは先日の全校集会の司会を、「体育委員会」の子どもたちは「紙飛行機大会」を、それぞれ務めてくれましたし、今、委員会活動がホットです。

大阪で、万博が開催されたのは、55年ぶりの事です。

まず、西ゲートを入り、大屋根リングに向かって歩いていると、ミャクミャクが出迎えてくれます。

このミャクミャク、実は西ゲートと東ゲートでは、ポーズが違います。

よく目にするのは、東ゲートにいるミャクミャクです。

ミャクミャクを過ぎると、目の前に高さ約12m(外側約20m)の大屋根リングが壮大に見えます。

一周約2Kmで、世界最大の木造建築物としてギネス世界記録にも登録されています。

この大屋根リングが会場を取り囲み、その中に各国のパビリオンがあります。まるで、このリング内は地球を表しているようです。

子ども達は、10時45分にウォータープラザ前に集合しました。

全員が無事集合したのを確認し、昼食を食べるために団体休憩所に移動、昼食タイムとなりました。

子ども達は、午前中の活動の疲れもなく、朝早くからご家庭で作ってもらったお弁当をとてもうれしそうに食べていました。

昼食休憩後、子ども達は全員で、大屋根リングを通り、電力館前まで移動しました。

13時15分に予約をしてい電力館に全員で入館し、電気の可能性について楽しく体験しました。

電力館を出て、各学年は最後の活動時間を利用して、最終集合場所に向かいました。

無事に全員が集合場所に集まりましたが、早く着いた学年の子ども達は、まだまだ元気で、近くにあった滑り台で楽しく遊んでいました。見ていると、多くの子どもが楽しそうに滑っていました。ここに国の境界はないと感じました。

その後定刻通りにバスの待つ第2交通ターミナルに移動し、バスに乗車、帰路に立ちました。本日の校長先生の歩いた歩数は2万歩、距離は16Km以上でした。子ども達もかなりの距離を歩きましたが、誰一人疲れを出さずに帰ってきました。