文部科学省より周知依頼がありましたので以下の内容を掲載させていただきます。

年末年始期間における「孤独・孤立相談ダイヤル#9999」 ← チラシ

孤独・孤立対策ウェブサイト「あなたはひとりじゃない」 ←ウェブページ

文部科学省より周知依頼がありましたので以下の内容を掲載させていただきます。

年末年始期間における「孤独・孤立相談ダイヤル#9999」 ← チラシ

孤独・孤立対策ウェブサイト「あなたはひとりじゃない」 ←ウェブページ

2学期、4年生は体験学習をたくさんしていますので、まとめてお知らせします。

【ケイトシィ見学】

10月7日、総合的な学習の時間の取り組みです。大人気の洋菓子店が、和歌浦に移転したことに興味をもった子どもたちと魅力を探りに行きました。今後の展開に乞うご期待!です。

【社会見学 稲むらの火の館】

10月24日、社会見学として濱口梧陵で有名な「稲むらの火の館」へ行きました。

最初は3Dシアターで濱口梧陵の功績や、東日本大震災時の「釜石の奇跡」についての映像を見ました。その後は防災について楽しくわかりやすく学べるコーナーで、各々が興味を持って学習できました。

【箏・尺八体験】

10月28日、文化庁の芸術科派遣事業です。伝統的な楽器に触れ、素晴らしい演奏を聴かせていただき、実際に演奏体験もしました。

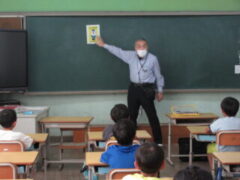

【公衆電話出前授業】

11月8日、災害時にも活躍する公衆電話についての出前授業を行いました。災害時にどんな伝言(情報)を大事な人に残すべきかを真剣に考えながら授業を受けていました。

子どもたちを守るために!ということで西警察署の方が出前授業に来てくれました。

2年生には「人に嫌な思いをさせる事」について

5年生には「学校における罪」について

それぞれの年齢に合わせて、大変興味深い内容のお話にしっかりと耳を傾けて授業を受けました。

6年生はナップザックづくりを、そして5年生はエプロンづくりを通してミシンの使い方などを学習します。

今回も民生委員さんが大勢駆けつけてくださり、大変手厚い環境で子供たちは学習を進めることができました。

それぞれ、5・6時間目を3回(3日)に分けて学習を進めましたが、毎日6・7名お手伝いに来てくださっいました。どの子も手持ち無沙汰になることなく、いきいきと取り組むことができました。

いつも本当にありがとうございます。

3年生が干潟の生き物観察へ出かけました。

おなじみの平井先生(県環境アドバイザー)と共に観海閣で干潟の生き物観察を行いました。

夢中で生き物を探します。

ひたすら夢中で生き物を探します。

あっという間に終わりの時間がきました。

平井先生からは「家や学校からこんなに近くて、こんなに広い干潟、和歌浦の宝物です。いつまでもたいせつにしていきましょう」との言葉をいただきました。

2学期から図書ボランティアさん4人が活動を開始してくださっています。

その中で、「子どもたちに切り絵はどうですか」と声をかけていただいた方がおり、早速雨の日の休憩時間に放送で呼びかけると、初日はたくさんの子供たちが図書室に集まりました。

初日の行列はいったん落ち着き、最近は本当に切り絵が好きになった子だけが毎日来てくれています。

切り絵は特別ですが、ボランティアのお仕事の基本は本の整理整頓や修繕・読み聞かせ等です。ほかの3人のボランティアさんも子供たちとかかわりながら、よりよく本とかかわることができるようにと、貴重な時間を使ってくださっています。おかげで図書室を利用する子供が増えてきています。本当にありがとうございます。

「WSYp」和歌浦せんべいで有名プロジェクト

大好きな和歌浦を有名にしたい。その思いから、子どもたちは和歌浦せんべいと「コラボしよう」というアイデアを出しました。ならば、和歌浦せんべいの味・歴史・そして作っている人思いを知ろうということで「鷹屋製菓」の方をお招きし、出前授業を行いました。

せんべいを食し、歴史と思いを学んだ子供たちは、和歌浦を有名にするために次なるアクションを起こしていきます。

和歌浦小学校の運営協議委委員であり、和歌浦小学校の元校長先生でもある杉谷先生をお招きして、5・6年生が短歌の特別授業をしていただきました。

地域に誇りを持っていらっしゃる先生から、地域の素晴らしさを十分に伝えていただいた後、短歌の作り方指導でした。出来上がった作品はどれも素晴らしいものでした。

9月に2年生が宮小学校から吉永栄養教諭をお招きして、朝ごはんの大切さに関する出前授業をしていただきました。

知っていることも知らなかったことも授業の中でたくさん出てきて、みんな興味深くお話を聞いていました。