4月に1年生になるおうちの方々に、

今から頑張っていただきたいこと、ご準備いただくことなど、聞いていただきました。

物品販売もありました。

新しいお道具箱や、黄色の帽子、色鉛筆や絵の具セットなど、

見ているだけで、また新しいお友達が増えるのが楽しみになってきました。

来年度の1年生は24人。元気に入学してきてください。待っています。

4月に1年生になるおうちの方々に、

今から頑張っていただきたいこと、ご準備いただくことなど、聞いていただきました。

物品販売もありました。

新しいお道具箱や、黄色の帽子、色鉛筆や絵の具セットなど、

見ているだけで、また新しいお友達が増えるのが楽しみになってきました。

来年度の1年生は24人。元気に入学してきてください。待っています。

給食の時間にリモートでクイズをしました。

パソコンの画面がクラスの電子黒板に映し出されています。

はくさい、にんじん、いか、えび、豚肉……

この材料でできるメニューは何でしょう??皆さんも考えてみてください。

答えは、子供達が大好きなメニュー

沢山の材料が「八の宝の菜」と表現されていることも教えてもらいました。

蓋形埴輪(きぬがたはにわ)といって、高貴な方にさしかける「傘」の埴輪だそうです。

このように、元の形に近いままで残っているのはめずらしいそうです。期間中にどうぞ足をお運びください。

4,5年生から立候補した13名の児童が、

「楽しい学校に」、「誰とでも仲良くできる学校に」といった公約を掲げて、

立会演説会に挑みました。

5年生、4年生から3人ずつ、新しい児童会役員に選出されました。

当落ありましたが、人の前で、大きな声で、自分の考えを話せるように、

何度も練習してよい体験になりました。

真剣に聞いてくれたみんなと、頑張ってほしいと願っています。

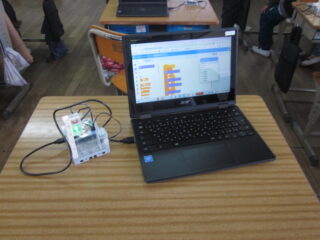

プログラミング教育は、普段何気なく使っている機械が「どのような手順(プログラム)」で動くのかを知り、

生活の中の課題解決のために、物事を順序だてて考える思考を養うことが目的です。

6年生の1日目の課題は「自動ドア」。

手元に小さなロボットとパソコンを置いて学習しました。

① ボタンを押すとドアが開く → ② その後閉まる というプログラムをパソコンで設定した後、

加えて、人が安全に通れるよう 「○○秒間開く」 設定をします。

次は、ボタンに代わって ① 人が通ったのをセンサーが感じる → ② ドアが開く

→ ③ 人が通った後にドアが閉まる といった設定をしました。

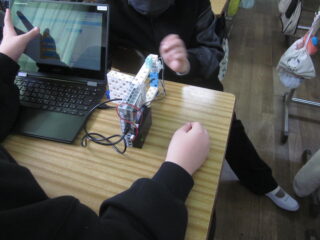

自動ドアに、常に同じ「開いて、閉じる」動作をさせることで、

コンピュータが繰り返し、正確に命令を処理していることがわかりました。

また、閉まるまでの時間を決めることで、人が安全にドアを使うために、

ドアをコンピュータで制御していることもわかりました。

昨年から始まった、3年生と幼保園の年長組のみなさんとの交流会。

今年もたくさんゲームを作って、訪問させていただきました。

はじめのあいさつ、とても緊張していました。

さかなつりや輪投げのコーナー

クイズコーナー、景品もたくさんあります。

他にも、射的やくじ引きなどのコーナーも。

3年生が、年長組のみなさんに楽しんでもらえるように考えて、

準備を頑張りました。

よろこんでもらえて、よかったですね。

外では、ミニバブルマンがショーを披露しました。

さつまいもがたくさんとれたので、ホットプレートで焼いて食べることにしました。

蓋をして焼いていきます。その間、栄養士の先生と勉強しました。

材料から、給食のメニューをあてる問題です。

パイナップルと、ミカンと、モモと、ゼリーで

フルーツポンチができあがります。

そうこうしているうちに、さつまいもが煮えてきました。

蓋をとると、湯気がもわっとあがりました。蒸し焼きになっています。

「きいろがこくなっているところが、やけてるところ」と教えてくれました。

さすが1年生!

塩をふったのと、砂糖をふったのを、食べ比べました。どちらがおいしいか聞いてみると、

「しおのほうがおいしい」「ぼくも」ということでした。

簡単においしく食べられる方法です。おうちの人にもおしえてあげてね。

保護者の方々をはじめ、地域の方々が大勢来てくださいました。

なかよし学級では自立活動「クリスマスリースを作ろう」 おうちの方と一緒に作りました。

1年生は算数「たしざんとひきざん」。もう繰り上がり繰り下がりの計算の学習が始まっています。

2年生も算数「かけ算」。九九を頑張っています。

3年生道徳「たからさがし」。ものをかくすいじめについて考えました。

4年生も道徳「わたしまちがってないよね」。

正しいことを主張することは間違っていないけど、相手の事情や気持ちも考えることができているかな?

5年生総合「自分をふりかえろう」

自分のいいところを人にも見つけてもらい、今までの自分を振り返り、未来に自分を考えました。

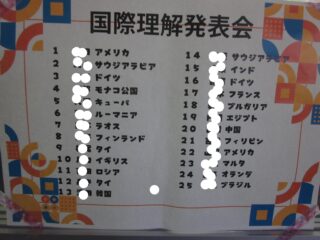

6年生は国語・総合 プレ全テーションをしよう 国際理解、多文化共生をテーマに学習してきたことを、

個人で1つの国にしぼり、調べて発表しました。階段踊り場の掲示板でも紹介しています。

人権教育講演会では、浜野助産院 助産師 浜野優子先生に

「子どもの人権を守るために大人が学ぶ性教育」と題して、お話しいただきました。

今なぜ、性教育が必要なのか、1 インターネット利用の低年齢化 2 性被害・性加害の問題 3 からだとこころの安心と信頼の土台作りの必要性 この3つを柱にお話しいただきました。

子どもとの関係の中にも、「境界線」を守ること、子供が大切な存在として扱われること、子どもが自分の身体をよく知ること、これらが大人に求められる「子どもの人権を守るための性教育」と唱えられました。

大人がすぐに答えにくいような性に関する質問が子供から出たら、

一緒に考える、なんて答えてよいかわからない時は「調べて答えるから少し待っててね」と真摯に向き合うこと

子供達が大人が大切な問題にきちんと向き合ってくれたことで、

話し合える関係ができ、信頼関係を培うことができると 教えていただきました。

いつも車でそばを通っている、東コミセンの隣にある消防署に行ってきました。

岡崎駅前からしばらく歩くと、建物が見えてきました。みんな、中に入るのは初めてです。

ここは、現場に出動するときに着替えるところ。1分くらいで着替えられるように、

靴と服を合わせてセットしています。

トレーニングや訓練をするところもありました。宿直室やお風呂まで見せていただきました。

外に出て、レスキュー車

災害現場で物を壊して人を救出できるよう、チェーンソー、ハンマー、カッター、酸素ボンベ、マスク、潜水の用具、ボート、他にもたくさんのものが入っています。そして、はしごは最大9メートルまでのびるそうです。

次は救急車。数人の子は「乗ったことある!」。でもほとんどの子は初めて中に入ります。

ストレッチャーに載せてもらって、そのまま中に運んでもらいました。

ストレッチャーに載せてもらって、そのまま中に運んでもらいました。

最後に消防車。

中の装備を見せてもらいました。

車にも消火用の水はありますが、現場では防火水槽とホースをつなげて消火活動に当たるそうです。

マスクとボンベは20㎏、そこへ10㎏の防火服(1000度まで耐えられる)を着るそうです。

子供達は、終始「すごっ!」、「すげえ!」、「へえ!」と感心しっぱなしでした。

案内してくださったレスキュー隊の方が、子供達にわかりやすく、お話してくださったおかげで、

楽しい1日になりました。ありがとうございました。

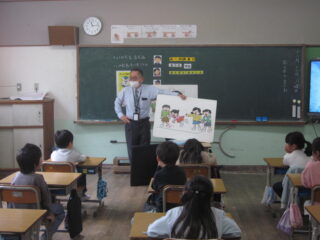

和歌山県警本部少年課の方が来てくださって、人に嫌な思いをさせないことについてお話してくださいました。

2年生では、

自分がされて嫌なことは人にしないこと、人の気持ちを考えること、

また、嫌なことがあったときはおうちに人に話すこと、

逆に人に悪いことを人にしてしまった時は、正直におうちの人に話して、相手にあやまりにいくこと

など教えていただきました。

5年生では、

小学生の時から身長が高かった、元全日本女子バレー選手の大林素子さんを

当時、いじめていた同級生が大人になって、有名になった大林さんに会った時に、

いじめていたことを全く覚えていなかった というエピソードから、

いじめる人はいじめているつもりがないことや、忘れてしまうこともあるけれど、

いじめられた方の人はそうではなく、いつまでも心の傷として残ることを

教えていただきました。

日頃の自分の行動で、周りの人が傷ついていないか、

一度考えてみる機会にしてほしいです。