いつも番所庭園に行くときは、レモンの丘公園を通るルートで歩いていたのですが、今日は雑賀崎漁港から雑賀崎の町の中を抜けていくルートで歩き、雑賀崎探検をしました。

雑賀崎探検に出発!

「おはようございまーす!」

地域の方々に元気にごあいさつ。

「前に来たときより、トンネルの中暗いね・・・」

漁をするかごや網の横で座っている漁師さんに出会いました。

「何してるんですか?」と尋ねると

「エビを捕る網を修理してるんよ。」と教えてくださいました。

以前漁港に来たときは海に停泊していた船が、陸に上げられていました。近くにいた漁師さんに尋ねると、

「今日は漁が休みで、船の底にペンキを塗るために陸に上げてるんよ。」

と教えてくださいました。

漁港に向けて歩いていくと

「あっ 魚いてる!!」

小さな魚を数匹見つけました。

漁港を通りすぎて

ここから階段をどんどん上っていきます。

「え?こっち行けるん?」「ずっと階段やなぁ」

頑張って階段を上り振り返ると、目の前にはさっきまでいた漁港が小さく見える景色が広がっていました。

細い路地の中で、歩いて郵便物を届けている配達員さんに出会いました。

「こんにちは~!」

「あっ!ここ『おおやさ』の近くのところや!」秘密の抜け道のようなところを抜けるとついに大通りに出ました。

雑賀崎灯台に到着です!

「今日も海キラキラしてる~!」

「船や! お~い!!」

今日のおやつ「おおやさ」(雑賀崎名物のおだんご)を買いに行きました。

「おおやさ」を食べるのを楽しみに、番所庭園まで頑張って歩きました。

「こんにちは!さいかざきようちえんです」

番所庭園の方にポストカードをいただきました。

「あれ さっき行った灯台や!」

番所庭園からは、さっきまでいた雑賀崎灯台が小さく見えました。

このベンチからの雄大な景色は、みんなのお気に入りです。

「芝生でゴロゴロしたら、気持ちいい~!」

みんなで鬼ごっこもしました。

お昼ごはんにサンドイッチを食べて、おやつはもちろん「おおやさ」です!

いいお天気で暖かくのびのびと遊び、楽しく過ごすことができました。

雑賀崎を満喫した一日でした。

今回も地域の見守り隊の方々が、一緒に歩いて子供たちの安全を守ってくださいました。

いつもありがとうございます。

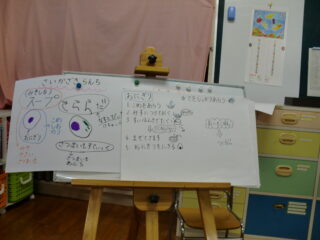

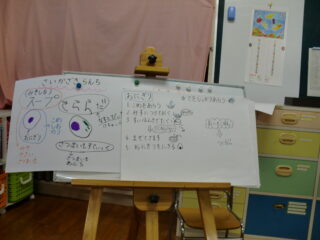

幼稚園の田んぼで収穫したお米が、子供たちの手で脱穀、もみすりをされて、ようやく食べることができるようになったので、今年のランチメニューを何にするのか、みんなで相談しました。

いろいろ意見を出し合って、共有できるように書き出したり、5歳児は自分で書いてみんなに知らせたりしました。

自分たちで育てた野菜も使ってメニューを考えました。

(アジフライは栄養面を考慮して園で用意しました)

自分たちでできること(やりたいこと)と、大人にお願いするところも考えて話し合い、さぁ調理開始です!

ナスやピーマンを切るときも自分たちで進めていきます。

「誰から、包丁する?」

「たんぽぽ(組)さんから どうぞ~」

炊飯器のスイッチ オン!

炊飯器のスイッチ オン!

「ご飯ができたら、どんな音がするのかな?

「ピーかな?」「ピロリロリ~ン!かな?」わくわくしながら炊き上がるのを待っていました。

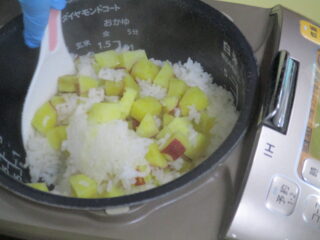

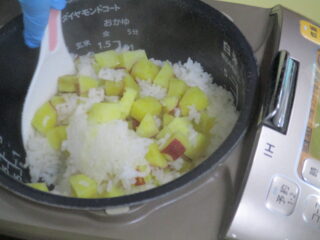

子供たちが手塩にかけて育てたお米(玄米)です

白米の上に入れて炊きました。玄米のところは少し黄色くて、自分たちが育てたお米が入っていることがよくわかりました。自分たちが食べる量に対して玄米はとても少なく、普段食べているご飯のありがたさや、農家の方の大変さを感じることができました。

もう一つの炊飯器では、さつまいもご飯を炊きました。

クッキングシートを使って自分でおにぎりを握りました。

おいしそうで待ちきれず、思わずパクリ! 「最高~!!」

子供たちにお願いされて調理していたお味噌汁とさつまいもスティックも出来上がり、みんなで美味しく頂きました。

おにぎりもうれしくていつもより大きく作っていたので、みんなお腹いっぱいになってとってもいい笑顔でした。

今年も吊るし柿作りの季節がきました。

小学校の柿の木に、たくさん柿が実り、小学1.2年生と一緒に収穫しました。

高いところは、地域の方々がはしごを使って上まで登り取ってくださいました。

低い枝のところは、子供たちが頑張って一つ一つ丁寧に枝を切って収穫しました。

吊るし柿にするために、根元の枝をTの字に残しておくので、枝を持っておいてもらいながら、「ここかな」「かたいなぁ」と言いながら切っていました。

ピーラーを使って皮むきもしました。力の入れ具合やピーラーの使い方に苦戦していましたが、コツをつかむとスイスイできるようになり、気が付くときれいに皮がむけた柿でとボウルがいっぱいになっていました。

皮をむいた柿はひもでくくり、湯の中にくぐらせます。

子供たちも、くくった柿が落ちないように大切に持って、そっと湯の中に入れていました。

そのあと、吊るして干してもらいました。

幼稚園と1・2年生、地域の方々の力で

たくさんの吊るし柿ができあがりました。

吊るし柿のカーテンは

雑賀崎幼稚園・小学校ならではの、冬の訪れを感じさせる素敵な風景です。

小学1.2年生と一緒に、雑賀崎の沖見の里に栗拾いにでかけました。

地域の方々も一緒に歩いてくださり、子供たちの安全を見守ってくださいました。

白い萩の花が咲いていたり、アスパラガスがとっても大きくなっていて森のようになっていたり

リスにも会えて、楽しみながら歩くことができました。

高台に出ると涼しい風が吹いて、秋を感じることもできました。

沖見の里に着くと、地域の方々が、子供たちが栗を拾いやすいように準備をして待っていてくださいました。

栗のイガを足で踏み広げてトングで栗を採ることを、実演して教えてくださいました。

子供たちも真似をしながら頑張って採っていました。

「これ、すごいおっきいで!」とふっくらと実った栗の実を見せてくれた子もいました。

たくさん栗拾いができて、子供たちはとてもうれしそうでした。

沖見の里の整備や栗の木のお世話をしてくださっている地域の皆様、当日、子供たちのお世話をしてくださった方々、本当にありがとうございました。

雑賀崎漁港内にある雑賀崎消防団に見学に行かせていただきました。

団長さんや団員の方々が迎えてくださり、ポンプ車を見せていただきました。

後ろに太いホースがついていて、時には海の水を吸い上げて使うことも教えてくださいました。

ポンプ車に乗せてもらうと

ハンドルを握って運転をしている気分を味わったり、

「これ何かな~」とマイクを手に取ったりしていました。

ヘルメットを被って防火服を着る体験もさせていただきました。

水を出すポンプのノズルも持たせてくださり、「重いなぁ・・・」と

お仕事の大変さを感じることができたようでした。

消防団の皆様、ありがとうございました。

6月に田植えをした稲に穂が実り、いよいよ収穫です。

広い田んぼでの収穫の動画を、田植えを一緒にした5年生と視聴しました。

昨年の経験がある幼稚園の子供たちは

「ここからお米出てくるんやで」と指さして話していました。

幼稚園では、自分たちの手で稲刈りです。

子どもが扱いやすいように、はさみを使いました。

稲の根元をしっかりと持って、切っていきます。

「かたいなぁ~」「できた!」と、一束ずつ丁寧に稲刈りをしました。

収穫した稲は、自分たちでひもでくくって、干していきました。

「いつまで干しとくの?」という疑問から、「図鑑で見てみよう」と調べ始めました。幼稚園の子は絵を見てお米のページを探していたのですが、その様子を見て5年生が「『さくいん』で調べられるんやで」と教えてくれました。

1ケ月ほど干しておくことがわかり、子供たちは♪あ、い、う、え、おにぎり~と歌いながら、食べるのを楽しみにしています。

小学校の全児童と幼稚園の全園児で、サマーフェスティバルをしました。

7月に予定していましたが、雨のため延期になっていたので、子供たちは首を長くして待っていました。

園庭に魚釣りや泥だんご作り、水鉄砲、ボール投げの場を作り、

「つみきグループ」(異年齢グループ)に分かれて楽しみました。

魚釣りでは、お姉さんと同じ魚を釣り上げて「一緒の魚釣ったね!」とにこにこしていました。

お兄さん、お姉さんにやり方を教えてもらったり、「できたね!」とほめてもらったり

子供たちは安心して楽しんでいました。

小学生は、小さかった時を思い出だして懐かしんだり、久しぶりの砂遊びや水鉄砲に

盛り上がったりしていました。

2学期も様々な交流を通して互いに育ち合えるように、小学校の職員、幼稚園の職員が

協力して取り組んでいきたいと思います。

園庭のレモンやキンカンの木にアゲハチョウが卵を産みに来ていました。

しばらくすると、あおむしになって葉っぱを食べているところを

子供たちが見つけて、飼育していました。

ある日登園すると、飼育ケースのふたが少し開いていて、あおむしが逃げ出していました。

部屋の中を探すと、なんと机の脚にくっついているところを発見!

よく見ると「さなぎ」になりかけていたので、そっとしておくことにしました。

でも、このことを知らない先生が入って来たときや、遊んでいるときに

「このままやと、蹴ってしまうかも・・・」と子供たち。

どうしようか考えて

「看板作ったらいいんちゃう」

さなぎがいることがよくわかる、素敵な看板ができました。

その後、机の脚から落ちてしまったので、不織布のお布団に寝かせてあげました。

「部屋にちょうちょおる!」

ある日登園すると、保育室の窓際にちょうちょがいました。

「なんで部屋にいるんやろ?」

外から飛んできたのか…?少しの間、子供たちは不思議に思っていましたが、看板の下に寝かせてあげていたさなぎの様子が変わっていることを見つけて

「この、あおむしがちょうちょになったんちゃうん!」

と気づいて、みんなでちょうちょの誕生を喜びました。

ちょうちょは、子供たちに見送られながら青空へと飛び立っていきました。

幼稚園の周辺には田んぼがなく、子供たちの中にも田んぼを知らない、見たことがない子もいたので、いつも食べているご飯は手間暇をかけて育てられていることを知ったり、田んぼってどのようなものかを体験したり、田んぼで育つ生き物に親しんだりする経験ができるように、今年もお米を育てることにしました。

稲の苗作り「もみまき」から、自分たちで挑戦です。小さなもみを重なりすぎないように、丁寧に土の上にまきました。

芽が出るまでは、箱をかぶせて暗くしておきます。

2週間ほどで、苗が育ちました。ぐんぐん育った苗を見て「大きくなってくれたなぁ~」と喜んでいました。

苗が育ったので、田んぼ作りです。田んぼの土が入った容器に水を入れ、手で土をほぐします。

「下まで手突っ込んだらつめたーい!」「きもちいいなぁ~」

しっかりとかき混ざるように、足を入れると…

「脚、うごかんなぁ」「うわぁ~ぬるぬるやなぁ」

今年は5年生もバケツを使った稲作に取り組むので、田植えを一緒にすることにしました。

田植えってどんなことをするのか、田んぼでの田植えの様子をモニターで見ました。

園庭に行き、一緒に田植えをしました。4,5歳児は昨年も経験があるので、

「このくらい、ちぎって植えるんやで」「しっかりグッて植えないと、苗がプカプカ浮いちゃうんよ」と知っていることを5年生に教えてあげる場面も見られました。

毎朝、登園すると田んぼを覗き込んでいる子供たち。お米のできる日が待ち遠しいですね。

園長先生が「小学校の梅の木に、実がたくさんできているのでどうぞ」と教えてくれたので、みんなで収穫に行きました。

たくさん梅の実がなっていて、手に持っていたかごはすぐにいっぱいになりました。

収穫した梅の実を使って、「梅ジュース」作りをしました。

きれいに洗い、爪楊枝を使ってヘソ取りも頑張りました。

ヘソ取りをしていると「いい匂いする~」と甘い梅の香りも楽しんでいました。

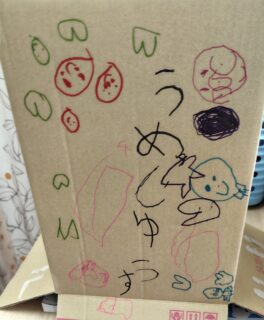

大きな瓶に、砂糖と梅を交互に入れていく様子に見入っていました。

梅と砂糖と酢を入れた瓶は、数日冷暗所で寝かせるため、段ボールを用意しました。中に梅ジュースを入れたことを忘れないように絵を描きました。みんな思い思いに絵を描くとアンパンマンを描いた子供がいて「アンパンマンがおいしくしてくれるんよ!」と話してくれました。

みんなの思いとアンパンマンパワーで、とってもおいしい梅ジュースができあがる日を楽しみにしている子供たちです。

炊飯器のスイッチ オン!

炊飯器のスイッチ オン!