本当は、「お別れ遠足の日」でした。予備日の5日も残念ながら雨でした。

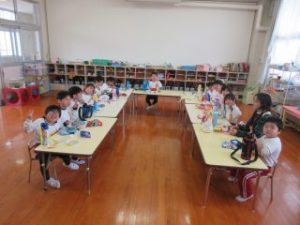

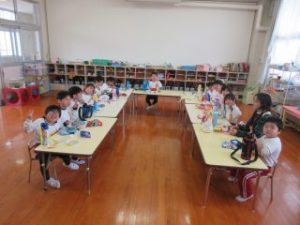

でも、保育室でのお弁当の様子を見に行くと・・・

「とつても楽しい食事会」の場になっていました。

いかに、『今、ここ』をどう構成するのか!教師の力量ですよね。この状況の中で、一番素敵な時間にするために、どうするのかを考え、子供たちとみんなで楽しんでいる姿が、嬉しくなりました。

さて、10日に、「お別れ遠足」は、仕切り直しです。

素敵な1日にしたいです。

保護者の方に、「よりよい中之島幼稚園を作るためのアンケート」を12月に実施しました。結果で気になる箇所がありました。「幼稚園、家庭は子供の情報を共有し、連携ができている」について、「思わない」の回答が26%あったのです。

「幼稚園の情報は、わかりやすく伝わっている」(86%)し、「子供は毎日楽しそうに幼稚園に通っている」(95%)のに、連携ができていないと思っている方が、4人に1人いるのです。これをしっかりと受けとめ、保護者会役員さんにも相談し、教師でも話し合い、二月に2つの方策を試行することにしました。

①「月曜降園時は、お話曜日」と称して、月曜日は全体は一斉降園し、話がしたい方が、10分遅れで帰りのお迎えの列に並ぶようにしました。月末で、続けた方がよいかどうかの、アンケートを取りました。結果はたくさんの方は、【どちらでもよい】で【続けた方がよい】が11人。以前のような降園の仕方の方がよいということで【やめた方が良い】1人でした。結果を受けて、3月1日・8日・15日は、続けます。よろしくお願いいします。

もうひとつ②「相談メール」ということで、各月の「いじめなくそうでー」「子育て相談日」の日に、グルリンメールにて「相談メール」を、各御家庭に出すことにしました。返信できるようにして、「相談したいこと、教師に話したいこと・聞きたいこと」を気軽に書いて返信ください、という取り組みを試行しました。

また、このようなことをしてほしいのだということを、いつでも聞かせてください。

幼稚園では、しっかりと情報を出し、保護者の方と共有しながら、連携を密にして、子供のための中之島幼稚園教育をすすめたいと思っています。ご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

2月末に、「睦会駐車場利用確認」ということで、来年度入園予定者の方に、メールをさしあげました。13人の方が利用すると確認できました。・・・入園式から、ご利用ください。

また、その際のメールで「園のことで質問がありましたらどうぞ」というように、返信できるようにしました。

質問があったことをメモしておきます。ひょっとしたら、他の方も聞きたいことかもしれませんから。

①入園式は、何時に来たらいいですか?

式は、10時開始です。間に合うように、ゆとりを持ってきていただきたいと思います。「検温確かめ」も入り口でありますから、少なくとも15分前に、着いておいた方が、よいと思います。心と時間の余裕をもってお願いします。

②入園式の持ち物で、通園カバンは必要ですか?

必要ありません。

③カラー帽子は、兄弟で使いましてもいいですか?

学年の色があるので、その学年になったら、譲って使っていただいたらいいです。卒園児さんが置いて行ってくれて、リサイクルの制服・帽子・体操服も若干あります。幼稚園で聞いて頂くと、安価で利用できる場合があります。

④水筒の決まりはありますか?

「口で飲む」「コップで飲む」のどちらにしてくださいとは、決めていません。また、夏にはのどが渇くという事で、2本水筒を持ってくる子もいました。冬場でも、子供はしっかり体を動かしてのどが渇くので、毎日水筒を持たせてあげてくださいね。

・・・

質問が出てきたら、遠慮なく、園に電話をおかけください。

幼稚園で、けが(2月22日)をした園児がありました。

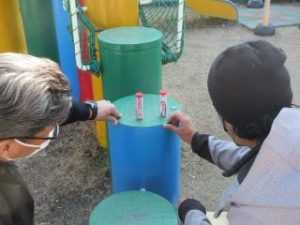

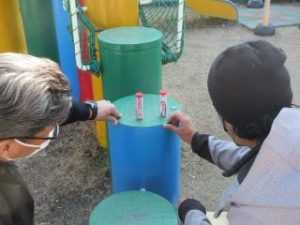

そのケガとは、直接は関係ないのですが、「遊具の安全点検」(2月23日)をすると、大型遊具に気になる箇所がありました。冬休みには、大型遊具のペンキを塗りなおしていただいたのですが、鉄の腐食で「子供の指なら入るくらいの穴」が、4か所ありました。

早速、それを写真に撮り、直していただけるように、市の施設課にお願いに(2月24日9時)行きました。

その日の午後に、業者の方が、市の方から連絡が来たと、その個所を見に(2月24日14時)来てくれました。

そして、「今日、直します」と、再度来て(2月24日15時)くれて、さっそく穴をふさいでくれました。

子供の安全のために、迅速な動きをしてくれ、対処してくださったこと、本当にありがたく思いました。

※2月25日、育友会の「睦会部長・副部長会」においても、この報告をし、『安全上、問題があると思ったことは、園長に知らせてください』という、話を増しました。

子供の安全を第一に、しっかりと、みんなで守っていきたいと思います。

また、市の迅速な対応を感謝したいと思います。

「ひな祭りが終われば、すぐにしまわなければ」

ということで、3日の放課後に教師総がかりで片付けました。園の保護者から頂いた立派なひな人形があるので、大変ありがたいことです。具体物があることが、子供たちの興味関心を強いものにしています。

・お酒を飲みすぎたのは、だれかなあ。

・楽器を持っているけど、どんな音がなるのかなあ。

・この両脇の木は何の木なんだろう。

そして、3日の今日「もうひな祭りだから、お顔が赤くなっているかなあ」という子供のつぶやきがあったと先生が報告してくれました。素敵ですよねえ。

「幼稚園は、環境による教育」と、言われます。いろいろな場面で、子供たちにとって、より豊かな環境をつくれればと思った、「ひな人形飾り」でした。

4歳のみんなが、先生と一緒に、雛飾りの前に集まっていました。ひな祭りの歌を歌ったり、「ひな祭りクイズ」をしていました。そのあと、「ひな祭り質問」で先生におたずねもしていました。楽しいひと時を過ごしていました。

子供からの質問の一つに「お雛さんとお内裏様は、何を持っているのですか。どうして持っているのですか」というのがありました。先生が・・・と、応えていました。おうちでも考えてくださいね。わからないときは、4歳の担任の先生が、ちゃんと調べているので、お聞きください。

保健の先生が、畑で黄色い菜の花をとってきて、ひな壇に飾ってくれました。

3歳のお部屋に行くと、みんなが作ったひな人形が後ろの棚にありました。

日本の伝統行事を、いろんな面から大事に扱い楽しむことは、ととても大事な活動だと考えています。

子供たちには、「ひなまつりあられ」お土産がありました。※あられの成分で、それを食べられない子には、別のせんべいをおやつ担当の先生が用意しました。

みんなで植えたジャガイモさん。そのジャガイモさんを、みんなで見に行きました。植えた日に休んでいた子も、今日植えました。

それから、みんなでお水をやりました。「大きくなあれ」と、唱えながら、お水をやる子もいました。