園では、子供たちは毎月、避難訓練を実施していますが、夏休みは、園の設備面の安全を見直したり、点検したりしています。今日は、火災報知器が正確に作動するか、消火器の使用期限の確認をしてくれています。施設面での安全対策を行い、2学期も子供たちが安心、安全に生活出来るようにしていきたいです。

カテゴリー: アルバム

たのしいようちえんまつり

夏季登園日。睦会(PTA)厚生部さん企画の『たのしいようちえんまつり』が行われました。

このコロナ禍の中、少しでもこの夏の思い出になればと子供たちが楽しめるものを随分前から、計画してくださっていました。少ない人数で出来るように、また密にならないようにと、感染対策にもご協力いただき、本当にありがとうございました。

おうちの人が手作りしてくれた魚釣りやボーリング、トントンすもう、宝探し、輪投げ、おうちの方の優しい気持ちがいっぱいつまっています。

子供たちは、企画してくださったコーナーを思い切り満喫していました。

厚生部さんも子供たちの楽しそうにしている姿をみて微笑んで一緒に楽しんでくれていたのがとても嬉しかったです。

宝探しでは、ボールを見つけるとかわいいカードと交換してくれます。そして自分のクラスでカードと宝物と交換しました。「ぼくのたから、すっごくいい」「きくさんのたからはどんなん?」友達の宝ものも気になるようです。

きっと、この夏の子供たちの楽しい思い出になったことだろうと思います。本当に楽しい企画をありがとうございました。

久しぶりの登園日

楽しく過ごせた1学期が終わりました

7月19日 1学期終業式

1学期保護者の皆様、本園へのご支援ご協力ありがとうございました。

1学期保護者の皆様、本園へのご支援ご協力ありがとうございました。

子供たちも1学期間で本当に大きく成長しています。

3歳児は、入園したときは泣き顔が見られていましたが、自分の好きな遊びを見つけてニコニコ笑顔が多く見られています。先生やお友達の名前も覚えて、「一緒に遊ぼうと」と、声をかける姿も見られています。

4歳児は、新しいお友達が増えて子供たちの関わりもより一層多くなってきています。

自分の作ったものを使ってお店ごっごをしたり、虫取りや色水遊びを楽しんだりする姿が見られています。友達との言葉のやりとりもたくさん増えています。

朝の挨拶や帰りの挨拶も上手になってきました。

5歳児は、園のリーダーとして、小さい友達に困っているときは助けてあげたり、遊び方のルールを教えてあげたりしていました。種から育てた花や野菜も大きく生長して、植物のもつ生命力の強さを感じているようでした。砂場でもダイナミックに遊びを展開していました。

どの学年もこのように成長できたのは、おうちの方の励ましやご協力があったおかげだと思っています。本当にありがとうございました。

さあ、夏休み(*^_^*)

ケガや事故に気をつけて、ご家族で楽しい夏休みをお過ごしくださいね。

魅力いっぱいのビオトープ

中之島幼稚園の隣に中之島小学校があり、幼稚園から、小学校のビオトープが見えます。セミ取りをしていた年長組が自慢の長い網をもって、ビオトープにやってきました。

「この網なら、遠くまで届くから、お魚もとれるかも」「トンボもいてる」子供たちはわくわく・・・

「あ!こんなところに、エビ!!」意外にも子供たちの近くに小さなエビが・・・「これなら、短い網がとれやすいよ」慌てて、短い網に持ち替えます。「そっちにいったで~」年中組も気づいて「ぼくたちも、そっちにいくね」網と飼育ケースをもってきました。

「きくさん(年中組)そこにいてるで~」「サッと、はやく網ですくわないと逃げるで」年長組にアドバイスをもらいながら年中組も何度もチャレンジしていました。

その様子を見ていた小学校の校務員さんも手伝ってくれました。

みんなで力を合わせたかいもあり、魚やエビを捕ることが出来ました。

捕ったえびやお魚は園で大切に飼育していくようです。

セミがないてるよ

「せんせい!! セミの声がするよ!」年長組の子供たちが盛り上がっています。

「幼稚園のプールの近くの木から聞こえてくるよ」「とりにいこうよ」あみをもって張り切っています。「このあみじゃあ、たらんよ~」短い網しか園にはありません。「じゃあ、この棒は?どう」園芸用の支え棒を持ってきました。「うーん、まだまだ届かないな~」「ひっつけたらいいんかも!!」網と支え棒をテープでくっつけて、長い網を作りました。「さあ!とるぞー」 何度もチャレンジしますが、セミは飛んでいってしまいます。「学校の方から声がするよ」「学校に行ってみよう!」今度は、小学校の大きな木のセミにチャレンジです。「そうっと、しないと逃げちゃうよ」「わあ!おしっこさされた~」セミもなかなか捕まえさせてくれません。

まだまだ、子供たちとセミとの対決は続きそうです(^_^)

おほしさま・・・おねがいかなえてね

七夕のお話を聞いて、「織り姫様や彦星様を作ってみたい」「お願い事もしたいな~」

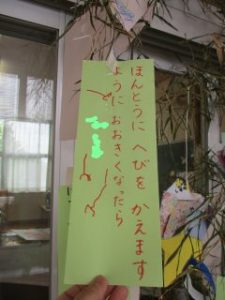

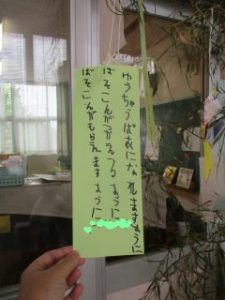

各クラスの笹には織り姫や短冊つなぎ 子供たちのかわいいお願い事が飾られています。

「織り姫さん、彦星さんと会えたらいいのにな」「今日は絶対お空見てから寝ようっと」「雨、降ってたらどうなるん?」「今日は雨が降るかも」「会うときだけ雨がやむんだよ。きっと」「そうだね。きっとそう」子供たちは、天気に関係なくお空のお星様に心を寄せているようでした。

子供たちのかわいいお願いごと・・・「パパといっぱいあそべますように」「ねこちゃんがおうちにきてくれますように」「でんしゃのうんてんしゅさんになりますように」「エルサになれますように」「ピアノが上手になりますよに」

お星さま、どうか子供たちのお願いごとをかなえてあげてくださいね。