さきほど終業式が終わりました

体育館の外はクマゼミの鳴き声のシャワー

自分が小さい頃はこんなにもいなかったですよ クマゼミが

それだけ暑くなっている証拠かも

それはさておき

生活指導の担当からは「交通事故に気を付けるように」との話がありました

登下校時はあんなに気を付けて歩いているのに-

-自転車だとあんなに危ない乗り方を・・という子をよく見かけます

家に帰ったらそれだけ大胆になるのでしょうか それとも気がゆるむ?

自転車の事故は道の角や交差するするところで-

-広い道路よりも生活で使っている道で起きることが多いようです

あと女子よりも男子 それも中学年ぐらいの年頃に交通事故が多いと聞いたことがありますがどうなんでしょう

1年生ならお家の方もきびしく言うしそれに行動範囲も限られています

3・4年生にもなると比較的自由に遠くの友達の家に行ったりするようになります

おまけに男の子は大胆ですし・・

とは言っても うちの校区の状況から考えると誰にでも事故のリスクはあります

とにかく「自分の命は自分で守る」ことが大切!

あとご家族やご親戚で外出するときに気を付けていただきたいのが水の事故

キャンプやBBQのとき 大人数で集まったときにこそご留意を

水遊びに出かけるときに 子ども用のライフジャケット(フローティングベスト)を買っていく方もいらっしゃいます

(使用時はきちんと足(また)のひも止めるように-

-そうしないといざというときにスポッと抜けてしまいます)

いろいろ細かいことを言いますが この歳になるといろいろな経験をし-

-さまざまなことを見聞きしてきたので・・

全員が元気に

そして無事に始業式をむかえられることを願います

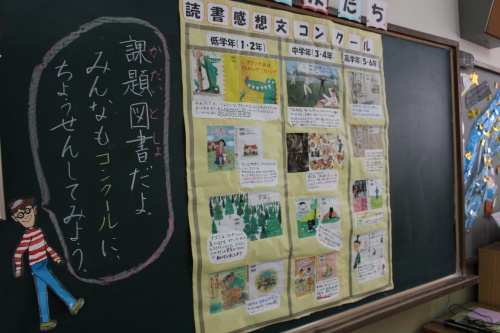

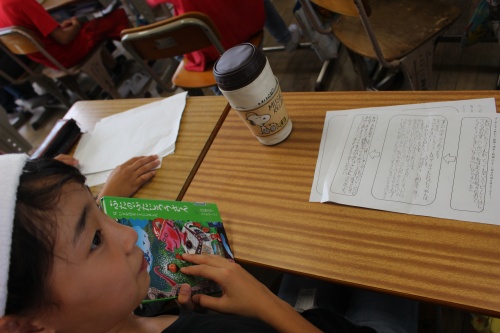

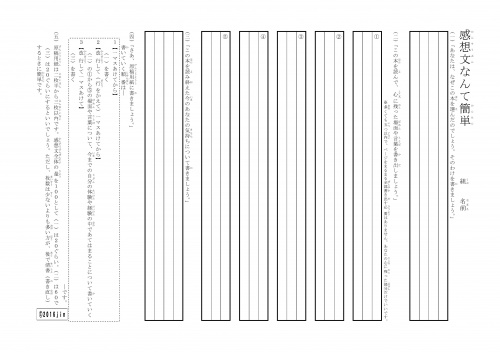

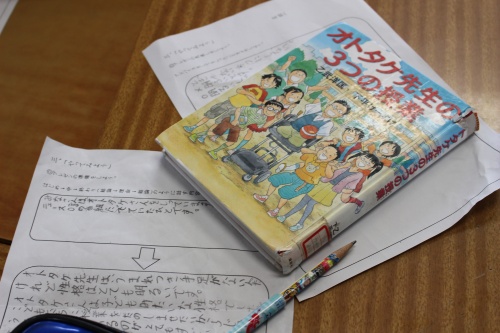

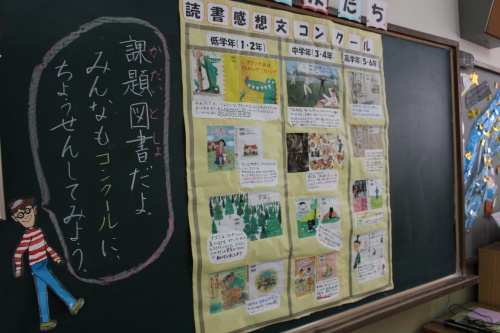

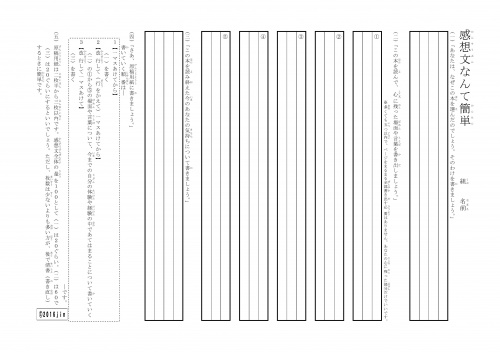

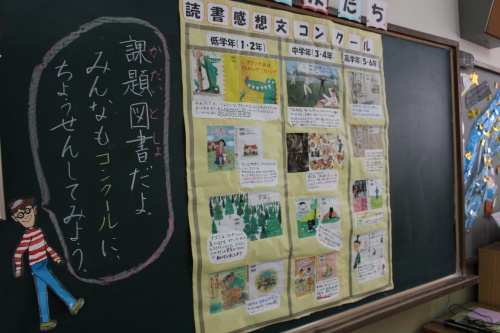

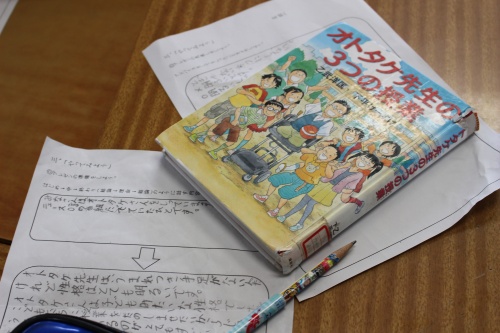

夏休みと言えば読書感想文 (ひと昔前は全員強制だったような)

自分の場合はまず宿題ありきで本を読むことは二の次

本末転倒(ほんまつてんとう)です

ネットで検索すると・・ あるわあるわ感想文の書き方なるのものが・・

中には例文のようなものがあってそのまま写して- という話があるとかないとか

まるでホームセンターで売っている工作セットのようですね

自分の思いや考えや願いを素直に書けばいい-

-だからマニュアルなんかを使うのは邪道であるという考えもあります

そんな意見を尊重しながらも感想文シートなるものを作りました

自分の過去の苦しんだ経験をもとに作りました

ご参考になれば幸いです

本末転倒にならないためにまずは読書ありきで

さきほど会が終わりました

何の会かと言うと民生委員・児童委員さんと-

-育生会(PTA)の役員さんとの会です

こうして子どもたちのために-

-いろいろしてくださっていることを忘れてはなりません

道路標示に続いての工事

これも地域の方のご尽力にて実現

看板までつけていただきました

こうやって自分の子どもや身内だけでなく-

-広い視野で子どもたちを見守っていただいている方々に感謝

(支所長さんも確認中)

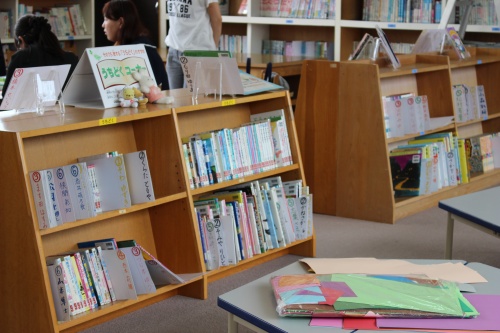

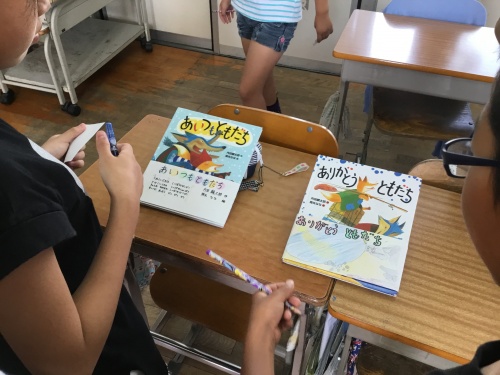

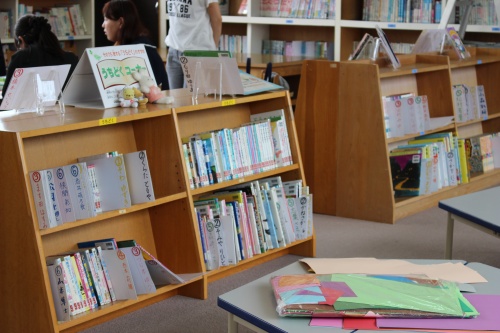

今学期最後の図書ボランティアの方々が来校

たまたま市教育委員会の方も来校

たまたま今日は県立図書館からお借りした本を返す日

ボランティアの方々は場所を移して作業に入ります

県立図書館の本の確認と-

-うちの本の修理と美装をしていただいています

教育委員会の方は本校の図書室がより充実しているとおっしゃっていました

もちろんそれはボランティアの方々のおかげ

言うまでもありませんが

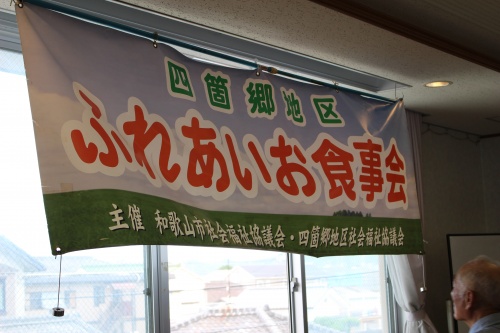

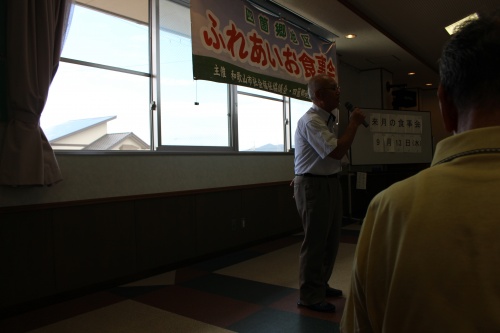

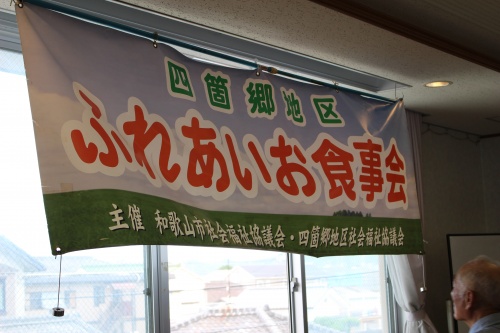

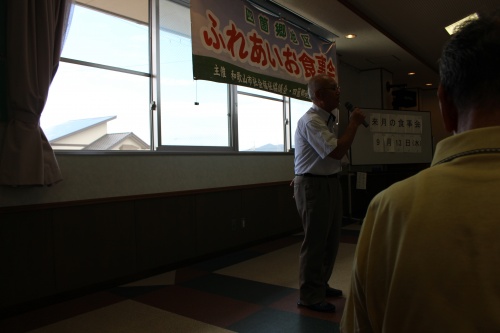

ここはランチルーム

今日は「お食事会」がありました

社会福祉協議会の主催でもう300回をこえています

会長のあいさつのあと-

-今回の出演は本校の6年生です

リコーダーの演奏と二部合唱を披露

「さすがは6年生」とお褒めのお言葉をいただきました

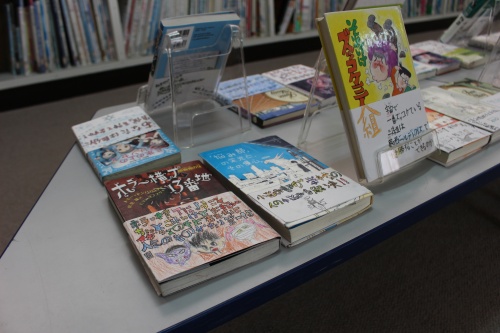

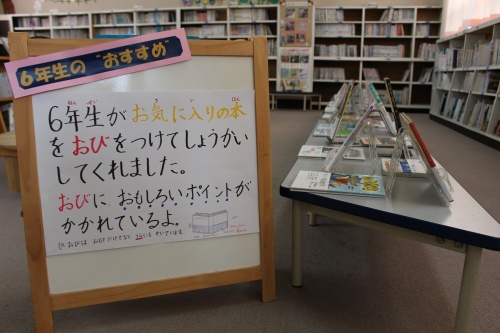

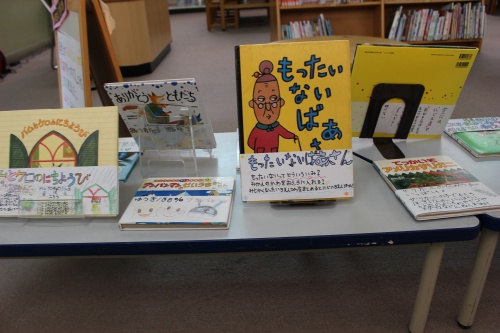

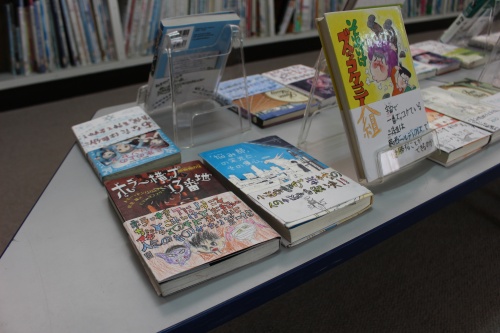

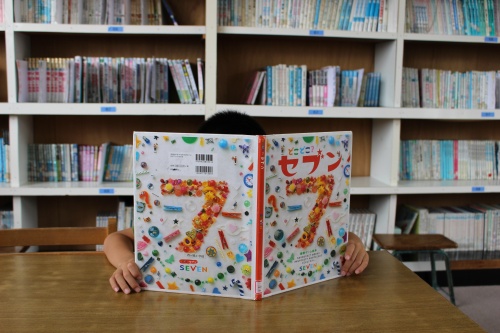

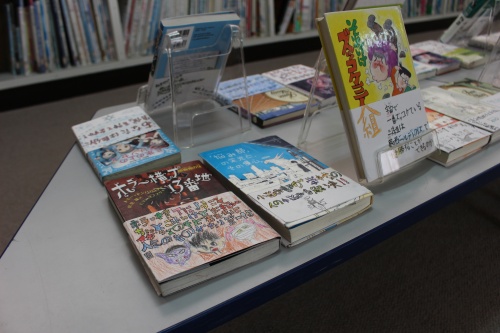

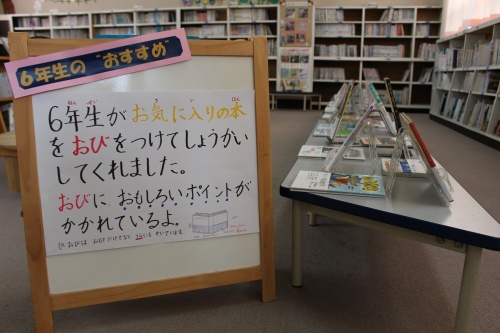

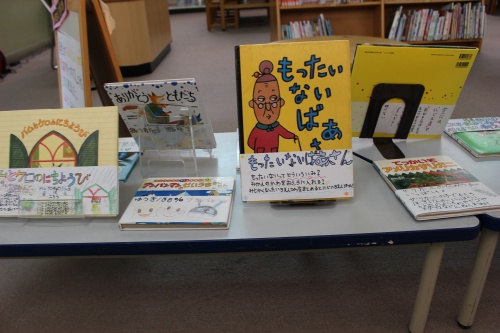

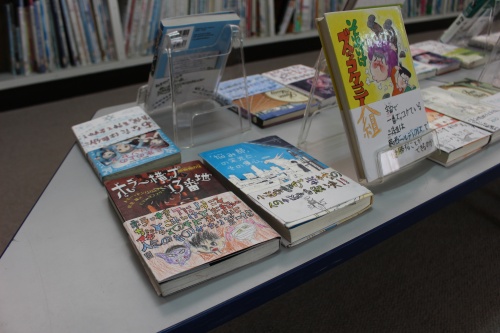

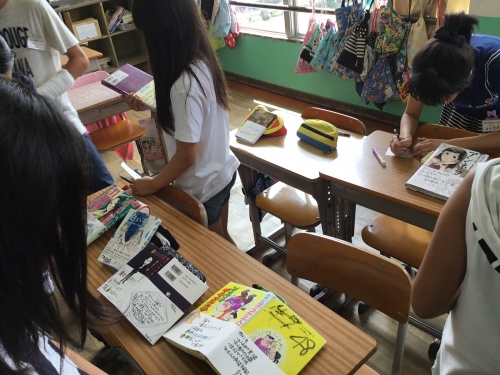

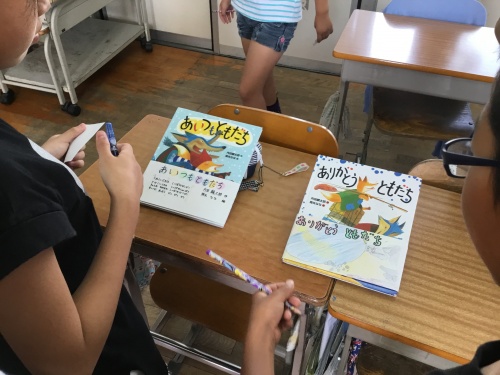

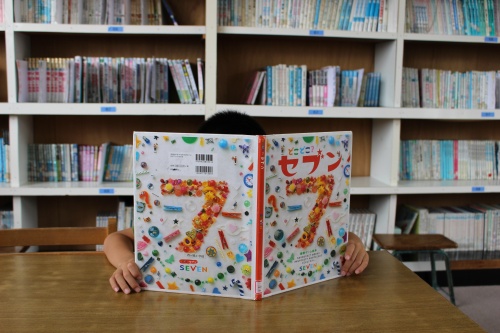

ここのところは図書つながり

夏休み前ということで意図的にアップしているわけです

ということで-

知らぬ間に図書室もアップ・・

手作りの本の帯(おび)が並んでします

発信元は6年生

ほうら みなさん読みたくなったでしょ

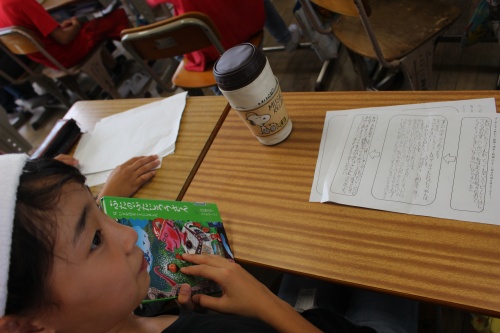

アドバイザーの先生が来校 以前の記事でも紹介した県の事業でお世話になっています

今日は図書の時間の参観と担当との話し合いです

(わたくしは密着取材?)

県の学力向上対策には次のように図書館に関する項目もあります

≪学校図書館やICTを活用した学習活動の充実を図ります≫

様々な授業において、情報センターとしての機能をもつ学校図書館やICTを効果的に活用し、問題解決的な学習等を取り入れた学習活動の充実を図る。

・月に1回以上、学校図書館の本やパソコンを利用して調べ学習等に取り組む授業を実践する。

・教員が、学校司書や公立図書館の司書と連携して、授業に関連する図書の収集と活用を図るとともに、学校司書の支援による子供の学習意欲を高める授業等に取り組む。

・学校図書館担当教員、学校図書館司書、学校図書館ボランティアに対して研修会を実施し、子供の読書習慣の定着や学力向上につながる取組の充実を図る。

※県教委HPより抜粋

とにかく読書好きになれば百人力?

1年生のうちから読書のルールやマナーを学ぶとともに読書の楽しさを知ってほしいです

ちなみに今日は図書ボランティアの方々も来校

黙々と作業中

来校していただいたその人数に驚き・・

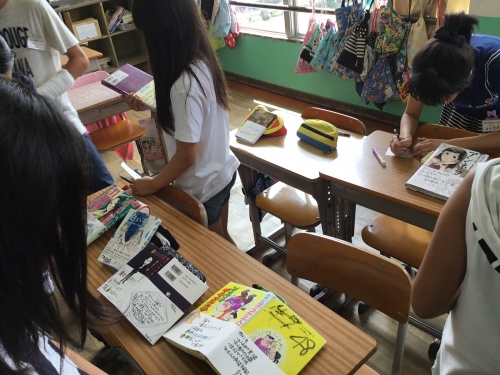

プレゼンとはプレゼンテーションの略 意味は(人前で口頭で行う)提示・提案とのこと

今日は5年生の国語でプレゼンについての授業がありました

子どもたちはグループで話し合います

自分のおすすめの本について話をするのです

互いに思いや考えを出してよりよいものにしていく-

-つまりプレゼンの内容の修正や改善をしていくのです

(和歌山大学の先生の隣にいるのが本校の職員 先週は『学力向上コアティーチャー』ということで秋田県に出張でした)

孤食(こしょく)とは子どもが一人ぼっちで食事すること ご存知でしたか?

わたくしの造語ですが今回は「孤学(こがく?)」-

-要するに一人ぼっちの学びはなかったと思います

ご存知でしょうか?

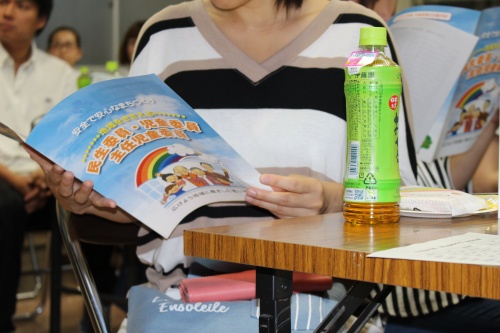

「家庭教育支援条例」制定記念講演会に行ってきました

◎開催日:平成29年7月1日 土曜日

◎開催時間:14時から(13時30分開場)

◎開催場所:伏虎義務教育学校 第2体育館 (和歌山市鷺ノ森南ノ丁1番地)

◎内容:

・ 高橋 史朗 氏(明星大学特別教授)による講演 「家庭教育支援条例の意義と課題」

・ パネルディスカッション テーマ「子育てしやすいまちって どんなまち?」コーディネーター 辻 由起子 氏

残念ながら当日の撮影は禁止でしたので様子・雰囲気はご想像におまかせします

(ゆえに写真はイメージということで・・)

和歌山市のHPによると-

【和歌山市家庭教育支援条例の制定】

和歌山市では、家庭教育の支援に関する基本理念を定め、市民のみなさんをはじめ、学校、地域住民、地域活動団体、事業者、各関係機関等が協力し、家庭教育を支援する施策を推進していくために「和歌山市家庭教育支援条例」を制定しました。

【条例制定の背景】

近年は、急速な少子化の進行や核家族化などにより、人間関係が希薄になり、家庭が孤立し、保護者の子育てへの不安や負担感が増大しています。また、家庭や地域の教育力、子育て力が低下してきているとも言われています。こうした家庭と社会の変化を踏まえ、和歌山市では、家庭を取り巻く市、学校、地域住民、地域活動団体及び事業者等が家庭教育の自主性を尊重し、それぞれ適切な役割分担を果たしつつ、より一層の連携を図り、家庭教育を支えていくことを目指します。

【条例制定の目的】

家庭教育の支援に関し、基本理念を定め、市の役割並びに保護者、学校、地域住民、地域活動団体、事業者等の役割を明らかにし、「親としての学びの支援」や「親になるための学びの支援」をはじめ、市が行う家庭教育を支援するために必要な「人材の養成」や「連携した活動の促進」、「相談体制の整備・充実」等の施策の基本となる事項について定め、子供の基本的な生活習慣の確立や子供の自立心の育成、心身の調和のとれた発達に寄与することを目的とします。

【条例の制定・施行】

平成28年12月15日

この条例の制定を契機として、市、保護者、学校、地域住民、地域活動団体、事業者等が連携して子供たちの健やかな成長を願い、家庭教育を支えていきましょう。

※以上,和歌山市HPより抜粋

子育て支援の重要性は誰もが知るところ

悩んで迷って不安に思いながら過ごしている方も多いことでしょう

こうした若い世代をサポートする意味で-

-そして応援するために制定されたとの

もちろん学校も部外者ではありません