2月28日(金)お別れ遠足に行ってきました。場所は、海南市の「自然博物館」と、和歌山市の「四季の郷公園」です。

遠足の数日前から、子供たちはずっと楽しみにしてくれていたようです。大型バスに乗るのが楽しみな子も多かったようですよ。

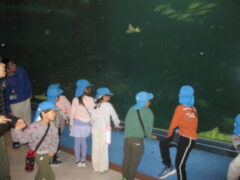

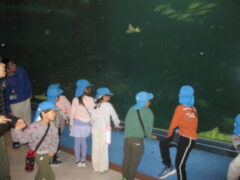

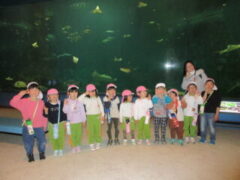

自然博物館に着くと、きく組さんはすぐにバックヤードツアーに行きました。ゆり組さんとたんぽぽ組さんは、大水槽を見て待ってくれていました。

では、バックヤードに出発!!

階段を上っていくと、たくさんの小さな水槽と、大きな水槽のようなものがありました。

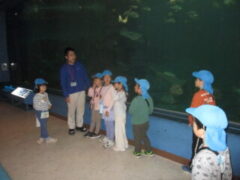

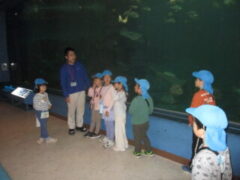

「この下が、みんなが見ている大きな水槽だよ。」「えー??」「すごい」「わあ、魚が泳いでる。」子供たちは、普段絶対に見ることができないところを見せていただき、大興奮でした。

「これ、何?」「あれは?」子供たちの好奇心が湧き、質問が飛び交います。

それに対して、学芸員さんは、きちんと答えてくれたり、教えてくれたりと、とっても親切に様々なことを説明してくれました。

「これは、サメの卵だよ。」「えー?サメの卵??」

「この中は冷凍庫。マイナス20℃だよ。」「えー?入ったらどうなるの?」「入ってみますか?」「うん、入りたい。」

「わー寒い!!」みんな、少し入らせてもらってマイナス20℃を体験させていただきました。「寒かったー。」

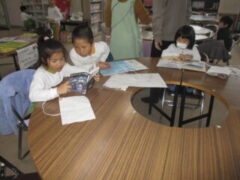

「ここは、たくさんの本や図鑑が置いてあります。ここで、色々なことを調べるんだよ。」「わーいっぱい本あるなあ。」

最後の扉を開けると、「えー?」最初の水槽の前に出てきました。「これで、バックヤードツアーを終わります。」「とっても楽しかったです。ありがとうございました。」

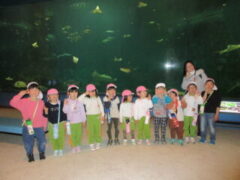

ここからは、時間をかけてたくさんの水槽を見たり、ふれあいコーナーで生き物を触ったりと、全クラスみんなで楽しんで過ごしました。

「わあ、おさかないっぱい泳いでる。」

「これ、何の魚?」

「絶対、私より大きい。」「でも、こっちは私の方が大きいかも。」

「これ、何?」「カニ?」

「触ってもいい?」「大きい。つるつる。冷たい。」

「干潮と満潮」を体験しながら、ナマコやウニなどを触っています。

「ほら、触れた。」

色々な色や形のカエルを見ていたたんぽぽ組さんの前に、学芸員さんが来ました。どうやらゴハンをあげるようです。

「何食べるん?」「小さいコオロギだよ。」「えー?見たい。」子供たちは、じっくりと見せてもらいました。

そのあと、きく組さんが「このカニどこにいるか、お兄さんに聞いてみよう。」と、聞きに行きました。「このカニは今いないんよ。」

「じゃあ、似ているのはいるかもしれないから、探しに行こう。」「見つからなかったけど、また、これ(パンフレット)見て勉強しよか。」こんな楽しい会話が聞かれました。

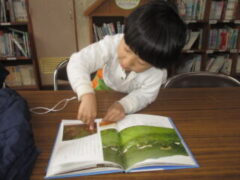

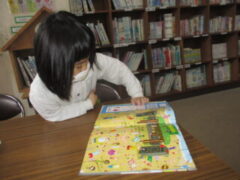

展示しているところでは、興味深く見る様子が見られました。

さあ、すごーく長い時間 生き物を見て、大満足の子供たちです。この後は、お待ちかねのお弁当を食べに、四季の郷公園に向かいました。

自然博物館で、たくさん見学させていただきありがとうございました。それでは、バスに乗って、四季の郷公園に出発です!!