1月25日(土)

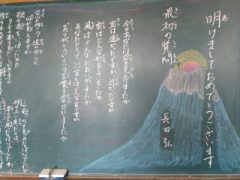

土曜子どもセンターで百人一首教室がありました。指導者は校長先生。5色百人一首といって20枚ずつのカルタのピンク色を使って教えてもらいました。初めてやった人も次第に慣れてきました。説明で使った「吹くからに~」とか昨年末に玄関黒板に書いてあった「秋の田の~」は、上の句でとれる子がほとんどで、上達ぶり、呑み込みの早さにはびっくりしました。終わってから家庭科室へ行きました。鏡開きでお雑煮、お汁粉がふるまわれました。何杯もお替りした人もいました。帰り際、「楽しかった~」の声が聞かれ、ボランティアのスタッフの方々も喜んでいました。

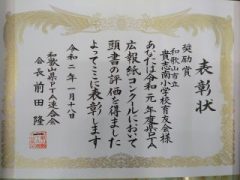

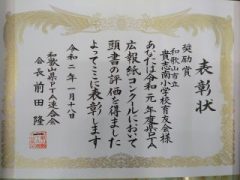

1月18日(土)

白浜で和歌山県PTA連合会による「指導者研修会」がありました。第4分科会の後半、「広報誌コンクール表彰式」があり、本校育友会の新聞「貴志南」が奨励賞を受賞し表彰されました。研修会に参加されていた育友会長さんが代表でいただきました。

1月6日(月)

「貴志南っ子」1月号を「学校だより」のページに載せていますのでご覧ください。

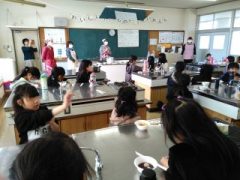

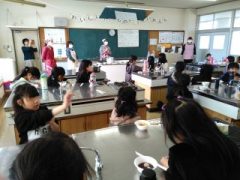

12月21日(土)子どもセンター「料理教室」

今年最後の子どもセンターは「料理教室」でした。

多数の申し込みがありましたが、何とか全員参加してもらえました。

作ったのは「焼き春巻き」(春巻きの皮で、バナナやチョコやマシュマロを包んで焼いたもの)と、黒ゴマ寒天の2つ。

グループごとに協力しておいしく作ることができました。

12月20日(金)

ゆり学級の教室で、フラワー学級の低学年が中心になって、おでんを作っていました。大根・ジャガイモは学級園で育てたものです。3時間ほど煮込んだので、とても味がよく染みわたっていて美味しくて、5時間目にフラワー学級全員で完食しました。

12月5日(木)

15:45分から図書室で「学校保健委員会」が開かれました。学校保健委員会は昭和33年から文部省の通達で設置されたものですが、以降たびたびの改訂でも継続して設置を促され、ほとんどの学校で設置されています。本校でも学校の関係教員、保護者の方々、そして校医の小児科の先生にお越しいただいて、子どもたちの健康について話し合いました。学校からは健康診断、「わんわん貯金」からの課題、保護者からはスマホ・ゲームと健康などの課題について出されて、グループで話し合うなどし、校医先生に助言をいただきました。