研究授業の一コマ

研究を具現化するため、本校では学年各1本の理科・生活科の研究授業を行うことになっています。

その授業の一コマをご覧下さい。

※単元の指導案をご覧になりたい方はクリックボタンを!!

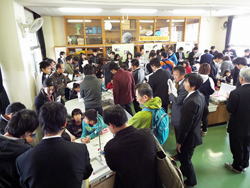

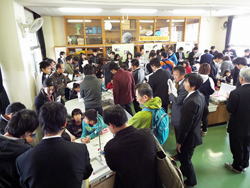

今年度最終の研究授業は、和歌山市小学校教科等別研修会の一環として、

外部からたくさんの先生方に参観いただいて実施しました。

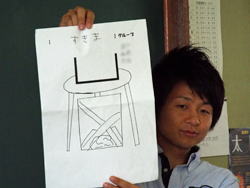

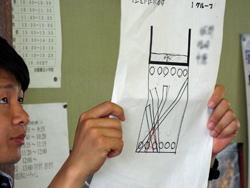

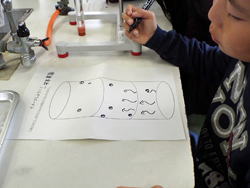

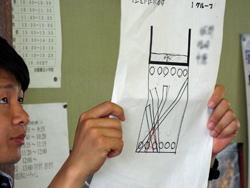

ものをあたためてその変化の様子を調べ、金属や水、空気の性質を追求する今回の学習、

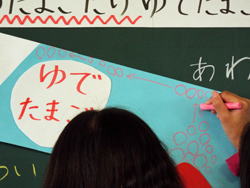

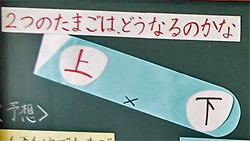

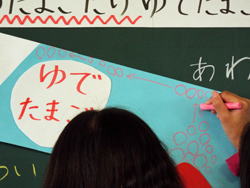

研究授業は、水のあたたまり方を『うずらの卵』を使って調べる場面でした。

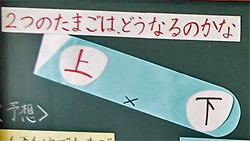

試験管に入れた上下2つの卵がどのように変化するのか?

子どもたちは興味津々、目を輝かせて学習しました(^^)

|

| ↑今日の課題↑ |

|

|

|

|

| ↑たくさんの先生方の前で授業スタート↑ |

↑マッチをすって↑ |

↑いよいよあたためスタート↑ |

|

|

|

|

| ↑アルコールランプで温めるのは試験管の中央! 試験管の上と下にはうずらの卵が固定されています!↑ |

|

|

|

|

| ↑理科室にあふれんばかりの参会の先生方↑ |

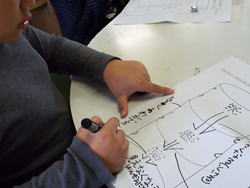

↑8分後 上下の卵の状態をしらべてみます!↑ |

|

|

|

|

| ↑実験結果やわかったことをノートにまとめます↑ |

↑自分の考えを発表します!↑ |

|

|

|

|

| ↑2つの卵に違いができた訳をみんなの前で説明します!!↑ |

|

| ↑いったいどんなことが起こるのだろう??↑ |

| おまけ |

|

|

| ↑授業後に行った協議会風景↑ |

5年生の授業は「もののとけ方」

“とける”(溶解)ということにこだわり、水(溶媒)に様々なもの(溶質)をとかしていきます。

その中で、水の温度によるとけ方のちがいや溶質によるとけ方のちがいを

条件を制御しながら調べていきます。

今回の授業は、その導入部の提案です。

|

|

|

|

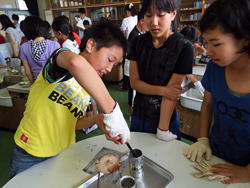

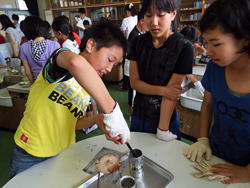

| ↑砂を水の中に入れるところから授業がスタート!↑ |

↑その様子をじっくり観察↑ |

↑予想との違いを確認↑ |

|

|

|

|

| ↑今度は食塩を一つまみ水の中にいれてみましょう!↑ |

↑水の中での食塩の様子をじっくり観察します!↑ |

|

|

|

|

| ↑水の中に入った食塩はどうなりましたか?↑ |

↑観察結果を発表します↑ |

|

|

|

|

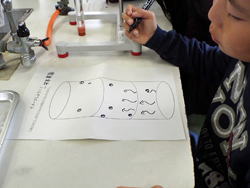

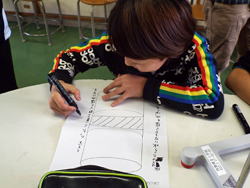

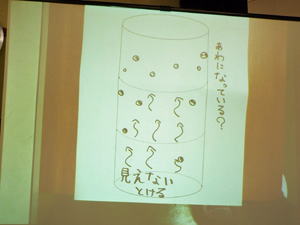

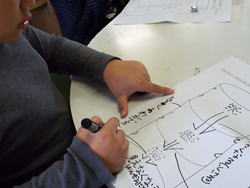

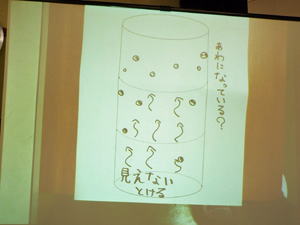

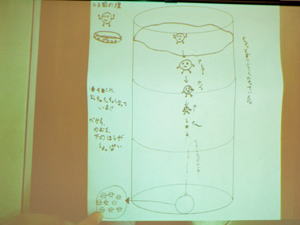

| ↑「水の中で消えた食塩がどうなったのか?」 自分の考えを“イメージ図”で表してみます!↑ |

|

|

|

|

| ↑My“イメージ図”の説明をします↑ |

|

|

| ↑代表的な“イメージ図”↑ |

1年生は学校で育てたサツマイモ使って、自分たち生活を「より楽しくする方法」を考えました。

午前中に掘ったおイモさんや葉っぱ、ツルを使って、どんな楽しいことができるのでしょう??

子どもたちは次々にユニークなアイディアを出していきます。

楽しそうに活動する子どもたちの様子をご覧下さい。

|

|

|

|

| ↑いつもの教室ではなく、特別教室でのお勉強です!↑ |

↑朝採れたてのサツマイモ↑ |

↑おいもほりの様子の紹介↑ |

|

|

|

|

| ↑おいもほりの様子を発表します!↑ |

↑あんまりおいしすぎて

虫さんに食べられたおいも↑ |

↑今日のめあて↑ |

| ↓ いよいよ活動開始!! 「楽しむ方法」を考えます↓ |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ↓ 考えたアイディアを出し合います↓ |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ↓ 最後にみんなで採れたおいもを味わいます(^^)↓ |

↓ 板書 ↓ |

|

|

|

|

3年生は電気の通り道の単元を研究授業に選びました。

3年生のA領域(物質・エネルギー)は、光・磁石・電気など、

子どもたちがワクワク・ドキドキしながら、調べたり、ものづくりをしたりする単元が目白押し!!

その中から、“電気の通り道”の学習を研究授業に選びました。

今回は、ストーリー性をもった単元構成に仕上げ、

子どもの関心や意欲が自然な形で連続するように工夫しました!

|

|

|

|

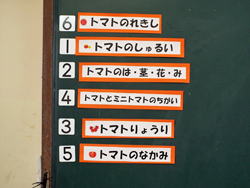

| ↑先生がつくったハロウィンタワー↑ |

↑本時の課題は“もっと高いハロウィンタワーに明かりをつけよう!”↑

先生がつくったタワーよりももっと高いタワーつくります!! |

高いタワー → 回路を伸ばす → 回路の間に電気が通るものをはさむ

↓ 子どもたちが考えた方法をご覧下さい ↓ |

|

|

|

|

| ↑アルミはくで回路をつくろうとしている子↑ |

↑空き缶をはさもうとしている子↑ |

↑クリップを使おうとする子↑ |

|

|

|

|

| ↑やったあ! 長い回路ができた!!↑ |

↑ペットボトルにアルミはくをつける子↑ |

|

|

|

|

| ↑うまく豆電球がつかなかった子の回路を紹介し、つかなかったわけをみんなで考えました!↑ |

|

|

|

|

| ↑一人ひとりの考えをみんなで共有することが大切です!↑ |

おまけ

| ↓ 授業後 3年生の子どもたちが実際につくったハロウィンタワー ↓ |

|

|

|

|

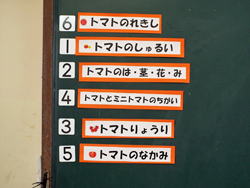

2年生は5月から1人1鉢で育てているトマトを教材にした単元「トマトのひみつみ~つけた!」を研究授業に選びました。

本時では、グループで調べたり、体験してきた“トマトのひみつ”を

クラスのみんなに教えてあげました。

また、この学習を通して、お友だちの素晴らしいさを発見することも大事なめあてです。

さーて、一人一人が“トマトはかせ”になれたのでしょうか??

|

|

|

|

| ↑ワークシートの使い方の説明を聞きました↑ |

↑真剣な表情でお話を聞く子どもたち↑ |

|

|

|

|

| ↑今日の自分の“めあて”の発表↑ |

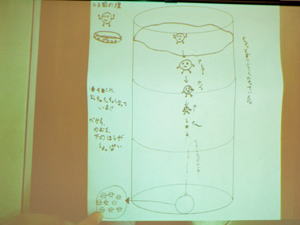

↑グループ別のテーマ↑ |

↑6班 トマトのれきし↑ |

|

|

|

|

| ↑1班 “トマトのしゅるい”の発表↑ |

↑2班 “トマトの葉・茎・花・実”の発表↑ |

|

|

|

|

| ↑4班 “トマトとミニトマトのちがい”の発表↑ |

↑3班 “トマトのりょうり”の発表↑ |

|

|

|

|

| ↑5班 “トマトのなかみ”の発表↑ |

↑他のグループの発表のよかったところを出し合いました!↑ |

| |

|

|

|

今年度の理科研究授業のトップバッターは6年生です。

6年生は“燃焼”を扱った単元「ものが燃えるとき」の授業を提供してくれました。

子どもたちがワクワク・ドキドキしながら課題を追究していくために、

単元構成を工夫したり、導入で扱う素材の工夫をしたりしました。

|

|

|

|

| ↑授業は理科室で行いました↑ |

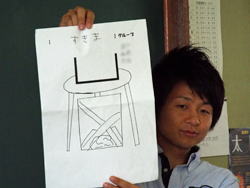

↑各グループの考えた実験方法↑

“すきま”グループ |

↑“下に穴あけ”グループ↑ |

↑“上下に穴あけ”グループ↑ |

|

|

|

|

| ↑各グループの考えた方法のコンロでお湯が沸かせられるか? いよいよ実験開始です!↑ |

|

|

|

|

| ↑ものすごい勢いのコンロ↑ |

↑けむりまみれのコンロ↑ |

↑息を吹き込むコンロ↑ |

↑そーとのぞき込むコンロ↑ |

|

|

|

|

| ↑結果からわかったことをワークシートに記入 ↑ |

↑わかったことを発表する↑ |

|

|

|

|

| ↑コンロが“よく燃えた理由”“燃えにくかった理由”について考える↑ |

なかよし学級で今年度第1回目の研究授業が行われました。

本校は、理科・生活科の研究を行っていますが、

なかよし学級では、毎年「子どもへの支援」「子どものみとり」をテーマに授業を行っています。

今年は、「きまりの大切さ」を主題とした道徳の授業を行ってくれました。

異学年の7名の子どもたちが、共に考えあった道徳の授業、その一部をご覧下さい。

|

|

|

|

| ↑ 授業は紙芝居から始まります ↑ |

↑ なかよし学級の7人 ↑ |

|

|

|

|

| ↑ 教室に逃げ出してしまった“かえる君”をみんなでつかまえます! ↑ |

|

|

|

|

| ↑ 7人の子どもたちを2人の先生たちがサポートします! ↑ |