研究授業の一コマ

研究を具現化するため、本校では学年各1本の理科・生活科の研究授業を行うことになっています。

その授業の一コマをご覧下さい。

| 実践日 | 学年 | 組 | 単元名 |

|---|---|---|---|

| 11月07日 | 1年 | 2組 | あきって気もちがいいね |

| 10月10日 | 2年 | 1組 | あきのずかんをつくろう! |

| 06月13日 | 3年 | 2組 | 風やゴムのはたらき |

| 10月17日 | 4年 | 1組 | 空気や水をとじこめると |

| 10月31日 | 5年 | 2組 | もののとけ方 |

| 11月07日 | 6年 | 1組 | 水溶液の性質 |

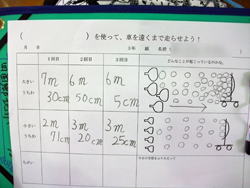

① 6月13日 3年2組 理科 「風やゴムのはたらき」

3年生が今年度第1回目の研究授業を担当してくれました。

研究授業に選んだのは「風やゴムのはたらき」です。

「風やゴムで物が動く様子を調べることで、風やゴムには物を動かす力があることを知ること」が単元の目標です。

導入部で、風やゴムでたっぷり遊ばせ、様々な対象に対する思いを持たせることが、子どもの思考を連続させる手立てになるようで、3年生も、この日の授業に至るまで、充分に活動していたみたいです。

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| ↑ 体育館での授業です ↑ | ↑ 風の力を使って車を走らせます ↑ | ↑ 記録用紙準備! ↑ | |

|

|

|

|

| ↑ 大小のうちわで、扇ぐ回数を決めて実験開始 ↑ | ↑ 巻き尺で正確に長さを測ります ↑ | ||

|

|

|

|

| ↑ 結果と自分の考えを記録します ↑ | ↑ OHCを使って考えを説明します ↑ | ||

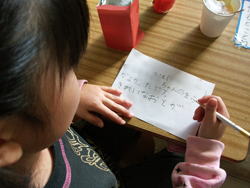

② 10月10日 2年1組 生活科 「あきのずかんをつくろう!」

2年生が生活科の授業を提案してくれました。本校は生活科・理科を中心に研究を進めているため、低学年の生活科の研究授業も理科的な要素が含まれた教材を扱うことになります。

今回の授業は「あきみつけ」から発展した「あきのずかんをつくろう!」です。

子どもたちが学校内や学校周辺、お家の近くでどれだけの“秋”を見つけ、それをどのように図鑑にしていくのか?!

一人一人の秋への思いやこだわりを形にした“図鑑づくり”。その様子をご覧下さい。

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| ↑ 学校内で見つけた秋を発表します ↑ | ↑ 観察カードに記録したことを紹介しました ↑ | ||

|

|

|

|

| ↑ どんな図鑑ができあがるか?とっても楽しみです!! ↑ | |||

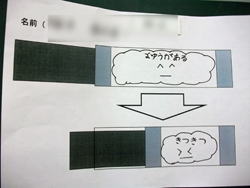

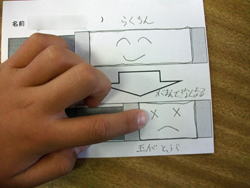

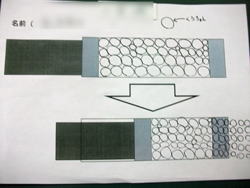

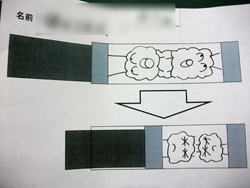

③ 10月17日 4年1組 理科 「空気や水をとじこめると」

4年生が提案してくれたのは空気の弾性を扱った単元です。

空気を袋や容器に閉じこめたり、空気鉄砲をつくって玉を飛ばしたりする活動を通して、閉じこめた空気を圧し返す力によって起こる現象について調べていくことを目的としたこの学習、空気鉄砲や注射器を使った実験・観察など楽しい活動がたくさんあります。

本時では、空気鉄砲の筒の中で起こる空気の現象を、自分なりのイメージ図を使って説明するという学習です。

後ろ玉によって圧し縮められた空気。目には見えない空気の動きをイメージ図で説明できるかな?

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| ↑ 今日の課題の確認です ↑ | ↑ 実際に空気鉄砲で玉を飛ばしてみます ↑ | ||

|

|

|

|

| ↑ 大型空気鉄砲で飛び方を比べてみましょう! ↑ | |||

|

|

|

|

| ↑ 実際に子どもたちが描いたイメージ図 ↑ | |||

|

|

|

|

| ↑ 一人一人のイメージの交流で“見えないものを見える形”に!! ↑ | |||

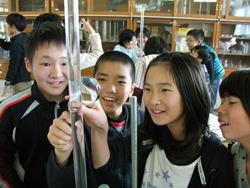

④ 10月31日 5年2組 理科 「もののとけ方」

5年生が提案してくれたのは「もののとけ方」の授業です。

『量や温度などの条件を変えながら、水に様々なものをとかしたり、とけこんだものを取りだそう』というこの単元、研究授業に選んだのは大導入(全体の第1時間目)の時間でした。

食塩を使って“シュリーレン現象”を観察したり、1mのアクリルパイプを使って様々な溶質(とかすもの)のとけていく様子を観察したり、それはそれは楽しい授業でした。

子どもたちの“キラキラの瞳”をご覧下さい。

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| ↑ ちょっと緊張気味の先生 ↑ | ↑ 興味津々の子どもたち ↑ | ↑ 実験1『食塩のとけ方をじっくり観察しよう』 ↑ | |

|

|

|

|

| ↑ “シュリーレン現象”の観察です ↑ | |||

|

|

|

|

| ↑ 実験1の結果と実験2『とけるしゅん間をじっくり観察しよう』についての説明 ↑ | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

| ↑ 1mのパイプの中で、ものがとけていく様子を観察します!そのステキな表情に着目ください! ↑ | |||

|

|

|

|

| ↑ 不思議に思ったことやこれからやってみたいこと など、今後の学習計画を立てます! ↑ | |||

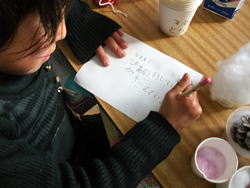

⑤ 11月7日 1年2組 生活科 「あきって気もちがいいね」

現職教育の年間スケジュールの都合で、11月7日は研究授業を2本することになりました。

5時間目に1年2組が生活科の授業を6年1組が理科の授業を提案してくれました。

1年生は“秋の季節を意識し、葉や実などの自然物を使ってみんなで楽しく活動する”」ことを目指した、「あきって気もちがいいね」の単元です。

本時は、各グループでつくったコーナーに、他のグループの子たちを招待して“秋まつり”を楽しみました。

さ~て、どんな楽しい活動になったのでしょう!!

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| ↑ 各グループが自分たちの考えたコーナーの自慢をします ↑ | ↑ はっぴを着た方がコーナーの担当、手前がお客様です ↑ | ||

|

|

|

|

| ↑ 何がはいっているのかな? ↑ | ↑ どうぶつコーナー ↑ | ↑ おんがくコーナー ↑ | ↑ 手づくりのおもちゃが楽しい! ↑ |

|

|

|

|

| ↑ 自分の“お気に入り”を書きます ↑ | |||

|

|

|

|

| ↑ “お気に入り”の発表です! ↑ | |||

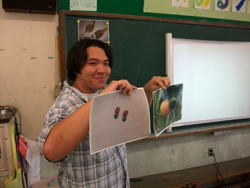

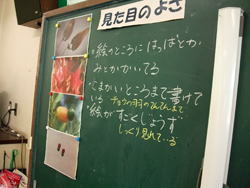

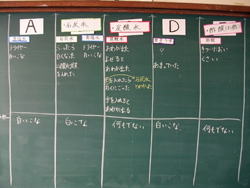

⑥ 11月7日 6年1組 理科 「水溶液の性質」

6年生は様々な水溶液の仲間分けについての学習です。仲間分けをする過程で、水溶液の性質やその働きについての見方・考え方を身につけていきます。

本時は、この学習の導入部で、5本の試験管に入っている正体不明の水溶液の正体を探る方法について考える学習です。

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| ↑ 正体がわからない5つの水溶液 ↑ | ↑ まずは“におい”をかいでみます ↑ | ||

|

|

|

|

| ↑ 自分の知っている(今まで学習したことのある)様々な方法を駆使して、その水溶液の正体をつきとめようとします ↑ | |||

|

|

|

|

| ↑ これまでの知識では解決できない新しい課題が明らかになってきました ↑ | |||